MOJOK.CO – Lebaran selalu dinanti-nanti, tapi bagaimana dengan acara kumpul keluarga besar? O, o, tunggu dulu!

Setiap Lebaran tiba, keluarga besar saya—seperti keluarga besar kamu-kamu sekalian—berkumpul menjadi satu. Kalau biasanya kita cuma ketemu orang tua dan saudara kandung, di Hari Raya ini kita jadi bisa ketemu banyak orang: om, tante, sepupu, keponakan, anaknya sepupu, anaknya keponakan—

…tunggu, tunggu. Tua amat, Bang, sampai keponakan udah punya anak sendiri?!

Pada intinya, Lebaran adalah hari di mana kita bakal bertemu keluarga besar. Tak jarang, kumpul keluarga sangat-besar bahkan diadakan, misalnya dirunut dari keluarga besar ayahnya kakek kita. Biasanya, di acara begini, ada meja tamu di bagian depan dan kita bakal diminta mengisi kolom sebagai keturunan dari kakek yang mana.

Seumur hidup saya, pengalaman kumpul keluarga besar (trah) yang seperti itu hanya pernah saya alami beberapa kali.

Setidaknya, ada dua tempat kumpul keluarga besar yang semestinya saya kunjungi untuk mengenal seluruh anggota trah: Dayeuhluhur di Cilacap, serta Bantul, Yogyakarta. Karena kampung halaman saya di Cilacap, tentu lebih masuk akal kalau semestinya saya datang ke Dayeuhluhur, meski berjarak 2-3 jam dari rumah.

Tapi nyatanya, saya jarang datang ke sana, sementara orang tua dan nenek saya tak pernah absen. Apa pasal?

Monmaap, nih, seluruh om, tante, mbah, sepupu, keponakan, sampai tetangga-tetangga sekalian—yang ajaibnya tetap mengenali saya—tapi…

…saya kadang nggak ngerti kalian ngomong apa dan saya merasa terasingkan.

Cilacap adalah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat sehingga di kota ini sangat memungkinkan kamu menemukan seseorang berbicara dengan bahasa Ngapak, sementara yang lainnya berbahasa Sunda. Di Dayeuhluhur, semua orang—saya ulangi lagi: semua orang—berbicara dengan bahasa Sunda yang fasih.

Saya, yang bahasa Sundanya mentok di pertanyaan “Tiasa nyarios Sunda?”, jelas cuma bisa bengong doang di sana.

“Ya kamu cari orang yang nggak pakai bahasa Sunda, lah. Itu tuh, ada yang sebaya sama kamu. Kalau nggak salah, dia sepupu dari cucu kakaknya ayahnya ayah. Ajak kenalan, gih,” kata Ayah, saat kami datang ke sana. Sementara itu, saya udah keburu pusing duluan menebak alur persaudaraan saya dengan anak perempuan yang dimaksud Ayah.

Di Bantul, sementara itu, bahasanya lebih bisa saya terima karena menggunakan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda. Tapi, masalah muncul karena saya tidak bisa mengenali semua orang di sana.

Literally semua orang. Eh, kecuali Bude saya, ding.

Sebagai satu-satunya perwakilan dari Cilacap yang datang ke kumpul keluarga besar di Bantul, saya diperkenalkan dengan cukup heboh oleh Bude. Tadinya saya pikir, orang-orang bakal merespons dengan B aja karena—yah—siapa, sih, saya???

Nyatanya, respons-respons yang saya terima malah membuat saya kebingungan:

“Waaaah, udah gede, ya, sekarang! Dulu masih kecil suka Om gendongin. Inget Om nggak?”

“Kok sendirian? Nggak sama Bapak? Eh, itu anaknya sepupu omnya bapakmu yang tinggal di Bandung, namanya siapa, ya?”

“Tolong ini dibagikan di sana, ya. Kamu minta tolong dibantu sama anaknya Om aja. Masih inget, kan? Kalian baru nggak ketemu 15 tahun aja, kok!”

Ujung-ujungnya, saya kebagian tugas duduk manis di meja tamu, meminta seluruh anggota keluarga yang datang untuk menuliskan nama dan membagikan snack.

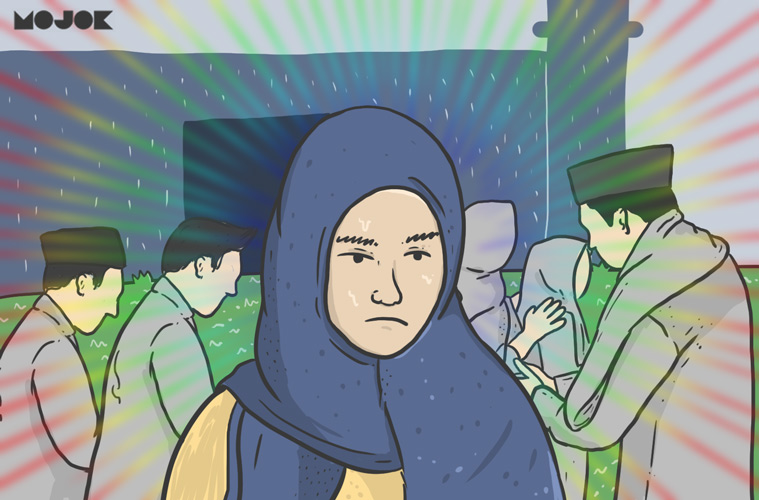

Dari kedua acara trah alias kumpul keluarga besar itu, jujur saja saya nggak merasa nyaman-nyaman amat. Malah, saya merasa seperti sedang ada di acara kondangan yang sesama tamunya cuma bisa senyum-senyum sopan, padahal diam-diam mengeluh “Ini selesainya jam berapa, sih?!”

Untuk itulah, saya lebih memilih absen ke acara trah dan akhirnya datang ke acara kumpul keluarga besar yang nggak besar-besar amat. Maksud saya, keluarga yang datang adalah keluarga yang sudah saya kenali satu per satu dan tidak akan membuat saya merasa terasingkan.

Tadinya saya pikir, sih, begitu.

Namun, sejak memasuki usia dewasa, segalanya jadi agak—apa, ya—berbeda. Setidaknya, saya memahami bahwa kumpul keluarga besar ini akan lebih “menantang” sejak tahun-tahun di mana om dan tante saya sibuk membagikan amplop berisi uang lebaran kepada para sepupu, lalu memandang saya sambil berkata, “Kamu nggak usah, ya? Kan udah besar.”

Saya, yang saat itu masih kuliah dan tidak bekerja sambilan, cuma bisa tersenyum kuat sambil pura-pura sibuk mainan sama adik sepup yang dengan entengnya menitipkan setumpuk amplop uang lebaran ke tangan saya.

Berturut-turut, tantangannya semakin lebar, mulai dari pertanyaan “Kamu, kok, jarang pulang?”, “Mau kerja di mana? Masa Jogja lagi? Nanti kamu nggak berkembang, loh!”, “Eh, pacar kamu itu kerjanya apa, sih, kok gitu doang?”, “Apa? Kamu putus? Aduuuuh, gimana sih!”, “Sekarang pacarnya siapa?”, “Kamu gendutan, ya? Kurusin, lah, nanti nggak ada yang suka, loh!”, dan tentu saja, pertanyaan emas di semua lini kesempatan: “Kapan nikah?”

Sungguh, saya kira, hal paling mengerikan di dunia adalah ketika menyadari kiamat di depan mata dan kita belum punya tabungan amal apa-apa. Tapi ternyata, datang ke acara kumpul keluarga besar bisa cukup mengerikan, apalagi kalau kita jomblo dan sudah berusia “seharusnya” siap menikah.

Hadeeeh, memang nggak bisa, ya, acara kumpul keluarga besar pas Lebaran diisi dengan kegiatan zumba bersama aja, biar pada kecapekan dan diam seribu bahasa???