Menemukan jawaban secara tidak sengaja

Agaknya saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas secara tidak sengaja. Pada suatu kesempatan, saya bersama beberapa kawan riset bertemu dosen pembimbing kami di salah satu kafe bilangan Blok M.

Hujan merundung kami di satu sore yang panjang itu. Akan tetapi, beruntunglah ada kawan dosen kami yang turut bergabung dan secara sukarela menjadi “juru dongeng” untuk beberapa jam ke depan.

Ketika dosen kami memperkenalkan dia sebagai dosen sejarah kota, saya tergelitik untuk bertanya bagaimana sesungguhnya wilayah Jakarta, atau Jabodetabek, mekar dan menciptakan ruang-ruang elite dan sentra bisnis di titik-titik tertentu. Jawaban dari kawan dosen saya, disambung dengan pembacaan saya mengenai literatur terkait, pada akhirnya menjawab rasa ingin tahu mengenai bagaimana Cibubur dan stereotip elitnya tercipta.

“Tumbuh kembang Jakarta” dan politik pembangunan

Mari menjelajah lebih jauh menuju Jakarta era kolonialisme Belanda. Kemajuan Jakarta dimulai dari Pelabuhan Sunda Kelapa, yang kemudian menjadi Tanjung Priok. Menurut sejarawan Susan Blackburn dalam Jakarta: Sejarah 400 Tahun (2011), VOC secara strategis membangun Batavia sebagai kota pelabuhan yang berkembang dari utara ke selatan.

Mereka mengawali pembangunan dengan pendirian gudang-gudang di sekitar pelabuhan. Pembangunan ini kemudian meluas ke sebuah kawasan di mana kita mengenalnya sebagai Kota Tua.

Pada 1730-an, pembangunan bergerak ke selatan. Terlihat dari pembukaan kanal-kanal dan permukiman di Weltevreden (kini kawasan Gambir). Belanda membangun pusat administratif baru di kawasan Koningsplein (sekarang Medan Merdeka) dan Rijswijk (Jalan Veteran).

Tandanya adalah pembangunan landmark seperti Gedung Kunstkring (1914) dan Gedung Bank Indonesia (1928). Selain itu, meledaknya jumlah penduduk di awal abad ke-20, mendorong lahirnya perumahan eksklusif. Khususnya untuk pegawai tinggi kolonial dan pribumi elite di sekitar Menteng dan Gondangdia.

Transformasi Jakarta

Setelah kemerdekaan, Presiden Sukarno memulai transformasi Jakarta menjadi kota modern. Profesor Abidin Kusno dalam Behind the Postcolonial (2000) mencatat bahwa periode ini ditandai dengan:

1) Pembangunan kawasan Menteng sebagai area residensial elite untuk pejabat negara. 2) Pengembangan Kebayoran Baru sebagai kota satelit pertama (1948). 3) Pendirian landmark monumental seperti Monas, Masjid Istiqlal, dan Gelora Bung Karno.

Setelah fokus mengembangkan wilayah pusat, pembangunan selanjutnya bergerak ke arah selatan dengan pembukaan kawasan Blok M (Melawai). Itulah mengapa hingga hari ini, jejak old money Indonesia salah satunya ditandai dengan kepemilikan properti di sekitar Menteng hingga Kebayoran.

Era Soeharto membawa babak baru yang signifikan dalam pola pembangunan Jakarta. Orde Baru membawa konsep Jakarta Metropolitan melalui terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1976 tentang pengembagan wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek).

Banyak yang menggadang-gadang proyek ini sebagai solusi dari kepadatan residensial di pusat Jakarta. Khususnya melalui pengembangan wilayah-wilayah peri-urban Jakarta.

Secara umum, Jakarta dikelilingi oleh 3 kabupaten; Bogor di selatan, Tangerang di barat, dan Bekasi di sebelah timur. Proses suburbanisasi dan dekonsentrasi ini meluas ketiga wilayah tersebut, dengan masing-masing wilayah memiliki corak tersendiri.

Bagian selatan menjadi daerah yang paling alami untuk suburbanisasi dan pembentukan kota satelit bahkan sejak kolonial Belanda. Akan tetapi, tren ini sengaja dibatasi sejak tahun 1970-1980-an karena dataran tinggi di bagian selatan difungsikan sebagai area resapan air.

Akhirnya, paruh kedua proyek ini memusatkan arah barat untuk pembangunan kota satelit dan perumahan, sementara arah timur didorong secara besar-besaran sebagai proyek kawasan industri. Berada di kawasan Bogor, Cibubur termasuk menjadi bagian dari proyek strategis pertama dari proyek Jakarta Metropolitan milik Orde Baru.

Pendekatan Orde Baru

Suburbanisasi “neoliberal yang otokratis” menjadi pendekatan yang dipilih Orde Baru sebagai arah pembangunan Jakarta kala itu. Pemerintah Orde Baru, secara aktif, menggandeng kerja sama dengan pengembang swasta untuk menciptakan kota-kota satelit suburban dan akses jalan tol ke yang menghubungkan wilayah pinggiran ke jantung Jakarta.

Kerja sama ini, disebut Cowherd (2005) dengan kerjasama “Cendana-Cukong” yang merujuk pada istilah kroni Soeharto sebagai “keluarga Cendana” dan para pengusaha yang disebut “Cukong”. Pejabat negara juga turut mengisi ruang elite baru ini di sekitar wilayah Hambalang (Sentul), Cikeas, dan tentu saja, Cibubur.

Kemacetan pertumbuhan sempat mendera setelah runtuhnya Orde Baru. Setelah itu, menyusul krisis moneter. Namun, selepas reformasi, reformasi pembangunan Jakarta (dan Jabodetabek) menggeliat kembali.

Pada 2007, perusahan swasta mulai mengembangkan “superblock”. Ini adalah mega proyek integrasi. Mulai dari perumahan, layanan komersial, dan rekreasional dalam satu area.

Misalnya CBD Alam Sutera (Alam Sutera), BSD City (Sinarmas Land), Orange County (Lippo Group), Pantai Indah Kapuk (Agung Sedayu dan Salim Group). Nah, yang baru-baru ini terjadi juga di Kota Wisata Cibubur; Cibubur CBD. Tanpa “campur tangan” pemerintah, Cibubur dan kota-kota satelit lainnya tumbuh menjadi kota mandiri yang disokong penuh pembangunannya oleh swasta.

Cibubur hari ini dan kegagalan tata kota

Peta kemajuan Jabodetabek terasa sporadis, mengikuti arah laju pembangunan rezim yang berusaha menyisakan jejak-jejak kuasanya. Nama Cibubur tidak lagi mengacu pada wilayah administratif. Ia menjelma menjadi “brand” yang menempel pada produk-produk properti demi menggaet pasar elit yang dituju oleh para pengembang setempat.

Pola pertumbuhan kota di Cibubur menunjukkan corak urban sprawl. Tandanya adalah munculnya kota-kota satelit kecil. Isinya adalah komunitas eksklusif. Padahal, tentu saja, eksklusivitas ini hanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas yang tinggal dalam kompleks-kompleks terbatas.

Proyek raksasa mendesak masyarakat perkampungan padat semakin terpinggir di balik tembok tinggi perumahan. Pembangunan kota mandiri seperti di Cibubur telah menciptakan gated community atau “komunitas berpagar” yang memperparah kesenjangan sosial.

Kompleks-kompleks mewah hidup bersisian dengan kampung-kampung lokal. Ia menciptakan kontras tajam dalam akses terhadap fasilitas dan infrastruktur. Hidup di Cibubur, selain harus bersandingan dengan ambiguitas namanya, juga bersandingan dengan nasib yang timpang dan tak jelas dari komunitas yang dicaplok oleh mega proyek perumahan swasta.

Masalah sentralisasi pembangunan perumahan di Cibubur ini akhirnya menelurkan dampak yang lain bagi Jabodetabek secara luas. Area Bogor atas yang menjelma sebagai ruang huni akhirnya kehilangan daya serapnya.

Ketika hujan deras mengguyur Jabodetabek, aliran air hujan yang tak terserap di hulu alhasil mengalir dalam debit berlebih ke hilir. Banjir yang melanda Bekasi beberapa hari terakhir menjadi salah satu buktinya.

Banjir hari ini

Villa Nusa Indah, salah satu kompleks perumahan yang hanya berjarak 5 kilometer dari Kota Wisata Cibubur, menjadi satu daerah terparah yang terdampak oleh banjir. Sampai saya selesai menyelesaikan tulisan ini (10/3), warga Villa Nusa Indah masih harus bertarung dengan gunungan lumpur dan risiko banjir ketika curah hujan mulai tinggi.

Sementara itu, Kota Wisata Cibubur atau Legenda Wisata nampak baik-baik saja. Ini semakin meneguhkan pagar yang menyekat ancaman bencana kepada daerah di sekitarnya. Komunitas berpagar ala kompleks di sekitar Cibubur mungkin hari ini masih aman.

Namun, siapa yang bisa menjamin pagar itu tidak akan jebol bila alam semakin rusak? Tata kelola kota yang hanya memenuhi kebutuhan tanpa memperhatikan dampak ekologis mestinya menjadi catatan pemerintah kita hari ini. Perlu wacana politik yang serius untuk mengentaskan permasalahan banjir dan pembangunan kota yang berbasis ilmu pengetahuan.

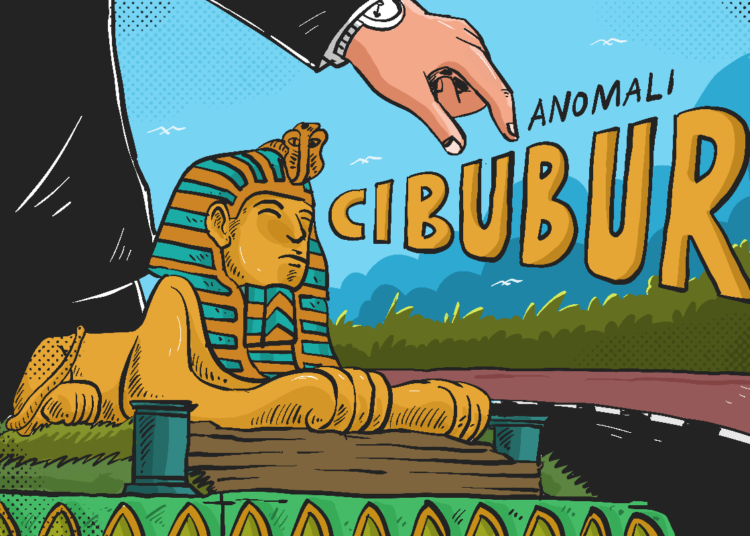

Cibubur hadir tidak hanya sebagai anomali

Cibubur hadir tidak hanya sebagai anomali, tetapi juga catatan warisan Orde Baru yang tumbuh menggeliat dengan caranya sendiri. Pertumbuhan yang berlangsung secara despotis oleh swasta pada akhirnya menciptakan masalah-masalah baru mengenai ketimpangan dan dampak lingkungan yang sulit untuk dikendalikan.

Dari sini dapat kita melihat permasalahan secara jernih. Pertama, pemilik kuasa memiliki semua faktor determinan untuk menentukan wilayah mana yang mesti maju dan berkembang. Kedua, korporasi mana yang ia ajak kerja sama. Mereka akan, secara simultan, memastikan namanya wangi di satu area baru yang “berbeda” dengan warisan rezim sebelumnya.

Tak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta nyatanya masih tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, Jokowi memulai mega proyek ambisius berupa Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai warisan barunya. Meskipun, denyut pembangunannya perlahan makin samar.

Ketika progress pembangunan IKN jalan di tempat, urusan peri-urban Jakarta digawangi oleh pengembang swasta dengan segala risiko ketimpangan sosial dan dampak ekologisnya tersebut. Jadi, apabila wilayahmu sekarang seret, mblegadus, dan semrawut, mungkin saja memang sejak awal, pemerintah tak pernah punya prioritas atau kepentingan untuk menyandarkan warisan rezimnya ke sana.

Penulis: Hasna Zahratil

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Penderitaan Warga Cibubur: Transportasi Umum Sulit, Krisis Identitas pula dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.