Usia JogjaROCKarta memang pendek: cuma delapan tahun. Namun, mereka berhasil membawa legenda musik keras dunia, mulai dari Megadeth, Sepultura, Kreator, hingga Anthrax, ke tanah Jogja. Mewujudkan mimpi-mimpi kecil melalui panggung besar.

***

Anthrax baru saja menyelesaikan setlist-nya di JogjaROCKarta, Minggu (7/12/2025) malam. Riff kencang Scott Ian baru saja reda, dentum bass Frank Bello masih terasa menggema di dada, dan gema teriakan penonton perlahan tenggelam bersama suara cymbal terakhir Charlie Benante.

Dari tadi, ribuan kepala menggeleng serempak, seolah ditarik oleh magnet yang sama. “A.I.R” dan “Got The Time” menghentak sebagai pembuka, mengoyak ribuan pasang telinga yang hadir di Stadion Kridosono. Lalu “Indians” dipilih sebagai penutup––lagu yang menghancurkan suara kami sendiri dengan sing along memekakkan telinga sambil memutar tubuh-tubuh lelah ke dalam circle pit yang tak berkesudahan.

Keringat bercampur debu mengering di wajah. Kaos hitam menyerap peluh lengket yang membanjiri badan. Dada naik-turun, mencoba menemukan kembali napas yang hilang entah sejak lagu keberapa.

Badan seperti habis bergulat. Terasa babak-belur, pegal dari ujung kaki sampai ke tengkuk. Namun, tak ada sedikitpun sesal. Semua terasa terbayar lunas oleh penampilan memukau legenda thrash metal asal New York itu.

Namun, di tengah euforia, duka menetes pelan seperti tetes hujan pertama yang mengakhiri pesta panjang malam itu. Sehari sebelumnya, dalam sebuah konferensi pers, founder JogjaROCKarta, Anas Alimi, mengumumkan “pamit”.

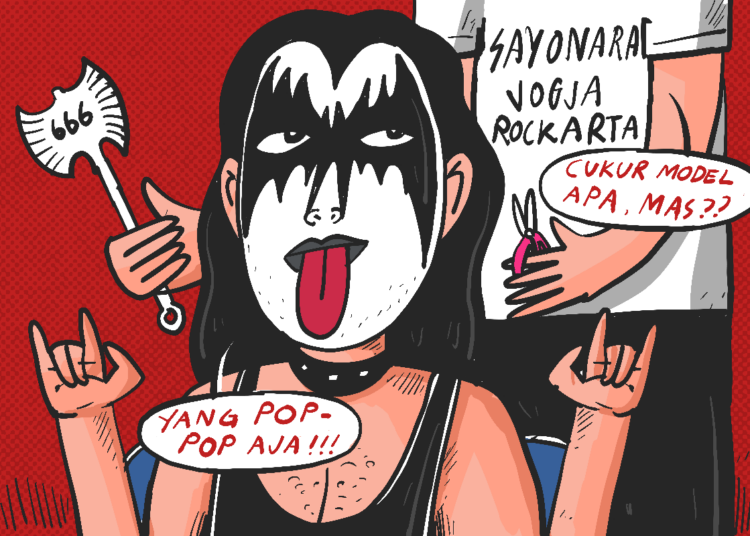

Malam tadi, sebelum band hardrock asal Jepang Loudness tampil menyapa penonton, Anas dan orang-orang di belakang layar JogjaROCKarta naik ke atas panggung. Di hadapan ribuan penonton, mereka mengucapkan sayonara.

Ya, malam itu menjadi gelaran terakhir dari JogjaROCKarta.

Beberapa penonton pun mengangkat tangan. Ada yang berteriak, mengucapkan “Terima kasih”. Ada yang masih “tak percaya” sambil menagih janji Iron Maiden tampil di JogjaROCKarta. Dan, banyak juga yang tetap mengacungkan devil horns ke panggung, seperti memberi penghormatan terakhir.

Saya sendiri berdiri terpaku, memberi tepuk tangan terakhir kepada orang-orang yang telah berdedikasi menghidupkan kembali festival musik keras di Jogja itu.

Delapan tahun. Dari Megadeth, Sepultura, Kreator, hingga malam terakhir bersama Anthrax. Dari debu yang menyelimuti tubuh, hujan yang membasahi arena pit, hingga teriakan ribuan orang yang menyatu dalam bahasa universal rock dan metal. Semua terekam di memori, meski semua kini tinggal kenangan.

Malam itu, Jogja kehilangan JogjaROCKarta. Dan, bagi saya–atau mungkin ribuan orang lainnya–event ini bukan sekadar festival. Ia adalah mimpi kecil yang diwujudkan di atas panggung besar.

IklanView this post on Instagram

JogjaROCKarta 2018: melihat Dave Mustaine dari dekat

2018 lalu, di tahun kedua JogjaROCKarta, bisa jadi adalah momen tak terlupakan selama hidup saya. Malam itu, Stadion Kridosono dipenuhi aroma keringat bercampur bau tanah sisa gerimis sore. Lampu-lampu panggung menembakkan cahaya tajam menembus kabut tipis. Saya berdiri di antara ribuan manusia berseragam kaos hitam, menunggu satu nama yang bagi kami, lebih besar dari sekadar band: Megadeth.

Biasanya saya hanya bisa menyaksikan penampilan mereka lewat YouTube, menonton rekaman tur lama, dan tersihir oleh riff-riff yang telah menjadi bagian dari ritus pertumbuhan para metalhead generasi saya.

Lagu-lagu mereka jadi teman masa SMA. “Symphony of Destruction” diputar keras-keras melalui kaset di dalam kamar, “Holy Wars” jadi moodbooster buat mengerjakan PR sambil headbang.

Tapi malam itu, keajaiban terjadi. Hanya beberapa meter di depan mata saya, berdiri Dave Mustaine, manusia yang selama ini hanya saya kenal sebagai siluet oranye berambut ikal panjang dari video konser.

Ketika lampu padam, dan intro “Hangar 18” mulai menyusup melalui amplifier, dada saya berdegup tak karuan. Ketika sorot lampu menyala dan Dave Mustaine masuk dengan gitar Jackson putihnya, saya bisa melihat jelas setiap detil: senyum tipisnya, kerutan di pelipisnya, rambut merah pirang beruban yang berkibar tertiup angin panggung.

Suaranya memang tak lagi segahar dulu. Waktu telah menggerus pita suaranya, kanker pernah mengetuk tubuhnya. Namun, riff yang keluar dari tangannya tetap setajam belati.

Saya berdiri terpaku, lalu tiba-tiba ambruk ditelan gelombang massa yang bergerak seperti samudera bergelora. Circle pit, yang kecil dan “penuh hati-hati”, memisahkan tubuh-tubuh, lalu kembali menyatukannya dalam benturan kecil.

Tahun itu budaya “brutal” dalam moshpit memang belum menjadi “tren” di JogjaROCKarta. Orang yang masuk circle pit bisa dihitung jari. Tapi sekecil apapun moshpit, itu tetap menjadi ritual dalam menonton konser metal.

Saat itu, Dave Mustaine jarang berbicara. Namun, ketika ia berkata, “You rock, Jogja!” suara itu menggema jauh lebih keras daripada amplifier yang memekakkan telinga. Semua orang menjawab dengan raungan. Dan, saat intro lagu kedua di setlist mereka, “The Threat Is Real” dimainkan, suasana kembali pecah.

Kami menyanyikan setiap lirik, setiap suku kata, seperti doa yang dihafal sejak kecil. Saya begitu dekat hingga bisa melihat pick yang ia jatuhkan. Saya hanya berdiri tertegun, tak percaya bahwa jarak saya dengan legenda thrash metal cuma beberapa langkah kaki.

17 lagu dibawakan. Suara saya habis setelah sing along di trek-trek favorit seperti “She Wolf”, “Trust”, “Tornado of Souls”, hingga “Symphony of Destruction”. Dave tampil penuh wibawa, David Ellefson solid seperti biasanya, Kiko Laureiro melumat habis melodi-melodi cepat, dan Dirk Verbeuren sama gaharnya dengan sang pendahulu, Chris Adler.

Magis!

Malam itu, saya pulang dengan sepatu hampir jebol dan telinga berdenging. Salah satu teman yang datang bersama saya berkata: “Kalau mati detik ini juga, gue rela.” Saya mengangguk dalam hati. Tak cuma mengerti maksudnya, bahkan saya pun ingin mengatakan hal yang sama.

PowerTrip yang kupikir bakal anyep, malah meledak

Sejujurnya, saya datang ke JogjaROCKarta 2019 nyaris tanpa ekspektasi. Setelah tahun sebelumnya Megadeth memecahkan standar kemegahan festival, line-up 2019 terasa jauh lebih–maaf, harus saya bilang–downgrade. Setidaknya untuk kuping saya waktu itu.

Dua headliner internasionalnya, Extreme dan PowerTrip. Extreme, dengan genre yang lebih condong ke hardrock dan glam ketimbang thrash atau death, bukan tipe musik yang biasanya memantik amukan moshing. Sedangkan PowerTrip? Saya beberapa kali mendengar nama band ini tanpa pernah mendengarkan lagunya. Alhasil, saya kira, JogjaROCKarta 2019 akan menjadi ajang “nonton santai” saja.

Karena itu, saya memutuskan menghabiskan energi untuk band-band dalam negeri yang memang sejak lama saya kagumi. Down For Life, misalnya, yang menghentak dengan karakter keras ala wong Solo; Trojan yang memanaskan crowd dengan brutal; dan Edane, legenda yang tidak pernah kehilangan daya ledak. Moshing sudah saya habiskan sejak sore, dan ketika malam mencapai puncaknya, stamina saya seperti baterai ponsel yang tinggal satu garis merah.

Penonton menanti Extreme, tapi saya memilih duduk di dekat FOH, menikmati es teh, sambil mengangguk pelan mengikuti ritme. Tidak buruk, tentu saja, tapi saya datang bukan untuk berdansa manis. Saya datang untuk merasakan hantaman riff yang bikin otak bergetar.

Kemudian, saat stage crew memasang set terakhir untuk PowerTrip yang akan menutup malam itu, jujur saja, saya sempat berpikir untuk pulang. Badan pegal, suara serak, dan saya merasa tak ada yang perlu dibuktikan lagi malam itu.

Namun, begitu mereka naik panggung, semua pikiran itu lenyap.

Intro riff pertama dari “Soul Sacrifice” menghantam seperti pukulan palu tepat ke tulang dada. Sound-nya tebal, kotor, mentah, tapi presisi. Drumnya tajam dan bertenaga. Dan, Riley Gale, sang vokalis, masuk dengan teriakan yang menggulung seluruh stadion dalam hitungan detik.

Saya terpaku. Lalu tanpa sadar, tubuh saya bergerak sendiri. Seseorang mendorong dari belakang, dan saya menjawab dengan dorongan balik. Lingkaran pit terbentuk seperti pusaran badai, saya terlempar ke tengah tanpa punya kesempatan mundur.

Di tengah sisa tenaga yang entek-entekan, saya berteriak begitu keras hingga tenggorokan saya perih. Setlist mereka sebagian besar asing di telinga saya, tapi energi liar yang tak terduga itu, seperti memaksa semua orang menuntaskan malam dengan cara paling terhormat: saling berbenturan dalam perayaan musik keras.

Ketika lampu padam dan PowerTrip menutup konser dengan raungan terakhir, saya berdiri dengan lutut gemetar dan kepala ringan seperti melayang. Saya pulang tanpa suara dan dengan memar baru di tulang kering. Namun, saya akhirnya bersikap: mengulik setiap album mereka, mendengarkan lagu-lagunya, membaca siapa itu (mendiang) Riley Gale–yang ternyata seorang jurnalis yang sejak lama kritis secara sosial dan politik–dan mulai mengoleksi merch PowerTrip. Pendeknya, saya ngefans mereka sejak JogjaROCKarta 2019.

Ironisnya, setelah bertahun-tahun menjadi penggemar, saya akhirnya berhenti mengikuti mereka ketika saya tahu sang gitaris terang-terangan mendukung zionisme. Rasanya seperti patah hati kedua.

Dibikin hening pandemi, dihentak Sepultura

Sejak terakhir digelar pada 2019, dengan Scorpions sebagai penutup–yang ironisnya tak saya tonton karena “tiket kemahalan”–JogjaROCKarta tiba-tiba hening. Bukan berhenti, tapi membeku.

Stadion Kridosono yang biasanya penuh dengung amplifier dan suara ribuan orang, berubah jadi arena kosong, sunyi. Pandemi Covid-19 membuat semua panggung runtuh. Izin konser dihentikan. Semua tiket yang sudah kadung terbeli, dikembalikan. Semua rencana tur internasional terperangkap di batas-batas negara yang dikunci rapat. Dunia seperti memutar tombol mute.

Di timeline media sosial, kawan-kawan metalhead yang biasanya mencela line-up atau memuji sound system, tiba-tiba berubah jadi ahli protokol kesehatan. Yang biasa mengunggah foto di moshpit kini membagikan angka kasus positif virus. Kami menunggu tanpa kepastian, bertahun-tahun.

JogjaROCKarta sempat kembali pada 2022, tapi atmosfernya berbeda. Venue dipindah ke Bukit Breksi, line-up sepenuhnya dalam negeri. Bagus, tentu, tapi ada beberapa alasan membuat saya tak bisa hadir. Dalam hati saya menyimpan satu harapan yang tidak pernah saya tutup rapat: semoga festival ini kembali seperti dulu.

Dan pada 2023, keajaiban itu datang. Tanpa basa-basi, Anas Alimi mengumumkan satu nama yang membuat jantung saya hampir copot: Sepultura. Serius? Sepultura, band yang namanya seperti mantra wajib dalam kitab musik keras Brasil dan dunia, turun di Jogja? Saya membaca pengumuman itu berulang-ulang, memastikan mata saya tidak dikelabui mimpi.

Tanggal konsernya pun sakral: 30 September. Seolah semesta menciptakan dramaturgi sendiri. Tanah sedang kering karena lama tak hujan. Angin siang membawa debu tipis yang menempel di kulit seperti butiran pasir. Dari siang sampai malam, band-band pembuka sudah memanaskan pit: Iron Voltage, Delusive Purity, OverKill. Moshing tidak berhenti. Seseorang berteriak di belakang saya, bercanda tapi terdengar seperti nubuat: “Siap-siap aja G30S/JRF.” Kami tertawa. Tapi dalam hati kami tahu maknanya.

Ketika lampu padam dan suara gitar pembuka “Arise” menyayat udara, tanah kering itu seolah meledak. Debu beterbangan seperti badai mini, menampar wajah, masuk ke mata, menyelip di sela-sela gigi. Setiap hentakan drum membuat tanah memercik seperti uap panas. Kami moshing tanpa henti, meski dada terasa sesak karena debu dan udara tipis.

“Refuse/Resist,” “Territory,” dan “Roots Bloody Roots” menggulung kami dalam gelombang adrenalin yang tidak memberi ruang untuk mundur. Kilatan lampu panggung membuat asap debu terlihat seperti kabut perang. Saya batuk tanpa henti, mata berair, tapi tangan tetap terangkat.

Saat konser usai, saya berjalan tertatih seperti habis melewati medan perang. Rambut penuh tanah, kaos lengket, kulit dipenuhi garis debu yang digaruk keringat. Suara hilang, dada sesak, batuk seperti paru-paru diperas.

Namun, malam itu saya tetap terpuaskan. Satu lagi nama band yang ingin saya tonton masuk dalam checklist warna hijau. Done! Mimpi kecil saya kembali diwujudkan JogjaROCKarta.

Kreator, moshing sambil kedinginan

Cuma selang empat bulan setelah Sepultura mengguncang Jogja, Anas kembali melempar kejutan yang membuat saya–dan mungkin banyak orang–menggelengkan kepala tak percaya. Seolah ingin menunjukkan bahwa JogjaROCKarta belum kehabisan peluru, poster “Clash of Titans” tiba-tiba muncul. Kreator dan In Flames akan mendarat di Jogja.

Raksasa thrash metal Jerman bersama dedengkot metalcore Swedia itu, dalam satu malam, bakal mengguncang Kridosono. Di kota kecil, yang sering diejek sebagai kota pelajar yang “terlalu manis” untuk musik ekstrem, kedatangan suhunya musik keras.

Malam itu, langit Jogja seperti “sengaja memutar naskah”. Jika saat Sepultura udara kering dan debu menjadi lawan, kali ini justru hujan yang menyambut kami.

Sejak siang, rintik turun pelan, lalu berubah menjadi hujan deras yang tidak berhenti. Lapangan stadion berubah menjadi lautan lumpur. Setiap langkah menimbun sepatu, seperti menarik tambang tanpa ujung. Kaos dan jaket jins yang biasa menjadi pelindung dari dingin, malah terasa seperti spons yang menyimpan air.

Beberapa penampil terpaksa mundur jam mainnya. Penonton menunggu sambil menggigil, sebagian berteduh seadanya di bawah tenda vendor, sebagian tetap berdiri di tengah lapangan kosong bagai prajurit menunggu komando. Aroma tanah basah bercampur dengan bau plastik jas hujan yang menempel di kulit. Tapi tidak ada yang pulang. Tidak ada yang mau menyerah pada cuaca.

Ketika Death Vomit naik panggung selepas isya’, hujan sempat reda. Begitu riff pertama menghantam, circle pit kembali terbuka. Lumpur terlempar ke segala arah. Sepatu tak terlihat lagi. Wajah dan pakaian berubah warna. Tawa dan teriakan membaur dengan deru drum. Seseorang terjatuh, yang lain menariknya berdiri lagi. Tidak ada amarah, tidak ada ego. Sebab, moshpit selalu mengajarkan solidaritas lebih baik dari banyak institusi resmi.

Setelah itu, giliran In Flames yang tampil setelah hujan sempat mengguyur lebih deras. Saya tidak pernah menyangka akan melihat mereka di Jogja. Suara Anders Friden membelah hujan seperti sirene. Lagu-lagu mereka, yang sering saya dengarkan di kamar, tiba-tiba berubah menjadi anthem perang dalam basah kuyup.

Saat mereka memainkan “Only for the Weak”, seluruh penonton melompat bersamaan, dan genangan becek terpental seperti letupan kembang api cokelat. Apalagi ketika lagu yang paling viral, “I am Above” dinyanyikan, para penonton tak hentinya sing along.

Saat panggung digelapkan dan logo Kreator menyala merah darah di layar LED, penonton seperti meledak. Kilas balik kehidupan saya yang panjang bersama band-band Jerman itu muncul seperti montase. Dan, ketika Mille Petrozza berteriak, “Jogja! Are you ready to kill!”, hujan seketika tidak berarti apa-apa.

Riff “Violent Revolution” menghantam kami seperti meteor. Saya moshing tanpa peduli bahwa tangan saya mati rasa karena dingin. Pakaian saya berat. Jari-jari saya kaku sampai susah mengepalkan devil horns. Namun, tubuh saya bergerak dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Seolah adrenalin berkata tegas, moshing itu tidak kenal cuaca.

Di tengah malam yang basah dan dingin itu, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya: wajah-wajah yang tersenyum dalam lumpur. Mata yang berbinar meski basah kuyup. Orang-orang yang menyanyi keras meski gigi gemeretak.

Malam itu, JogjaROCKarta membuktikan bahwa musik keras bukan hanya tentang kecepatan riff atau brutalitas pit. Ia tentang komitmen. Tentang tubuh yang menolak menyerah pada alam.

Sayonara, JogjaROCKarta!

JogjaROCKarta 2025 semestinya menjadi perayaan paling meriah setelah kebangkitan festival itu pasca-pandemi. Sejak teaser mulai beredar, rumor berseliweran–dari nama Helloween hingga dugaan band-band besar lain yang mungkin menyusul. Harapan memuncak ketika pengumuman resmi dirilis: Helloween akan menjadi headliner.

Nama besar itu memanggil banyak orang seperti magnet. Tiket terjual cepat, timeline penuh spekulasi, dan antusiasme terasa mendidih bahkan berbulan sebelum hari H.

Tapi takdir sering kali bercanda dengan cara yang kejam. Helloween batal tampil. Kecewa? Tentu saja. Beberapa teman bahkan memilih untuk menjual tiket hari pertama. Memilih meluangkan energi yang lebih besar buat menonton Anthrax di hari kedua.

Malam kemarin, ketika Anthrax menutup panggung JogjaROCKarta untuk terakhir kalinya, semua kekecewaan yang tersisa mendadak terasa kecil. Mereka memainkan setlist penuh tenaga. “Among The Living,” “Caught in a Mosh,” “Madhouse,” dan ditutup dengan “Indians” yang membuat bumi Kridosono bergetar.

Kami moshing seperti orang yang menolak kenyataan bahwa ini adalah kali terakhir. Beberapa berpelukan dengan orang asing yang terasa seperti saudara. Meski, di balik kegilaan itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membebani dada. Sebuah rasa kehilangan yang mulai merayap sebelum lagu terakhir dimainkan.

Delapan tahun. Delapan tahun festival ini menemani perjalanan musik keras di Jogja. Delapan tahun JogjaROCKarta membawa legenda dunia lebih dekat dengan para penggemarnya. Delapan tahun yang membuat kami menangis, tertawa, bahkan memar tetapi selalu pulang dengan hati yang penuh.

Ketika lampu panggung dimatikan dan ribuan orang mulai berjalan meninggalkan stadion yang basah oleh keringat, saya menatap tanah Kridosono untuk terakhir kalinya. JogjaROCKarta telah berakhir. Tapi saya yakin, semangat dan kenangannya tidak akan mati.

Sayonara, JogjaROCKarta!

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Muchamad Aly Reza

BACA JUGA: Anas Syahrul Alimi, Sosok di Balik Prambanan Jazz dan JogjaRockarta atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan