MOJOK.CO – Peristiwa seorang pria yang melakukan masturbasi di TransJakarta tidak cukup diselesaikan dengan hukum pidana semata.

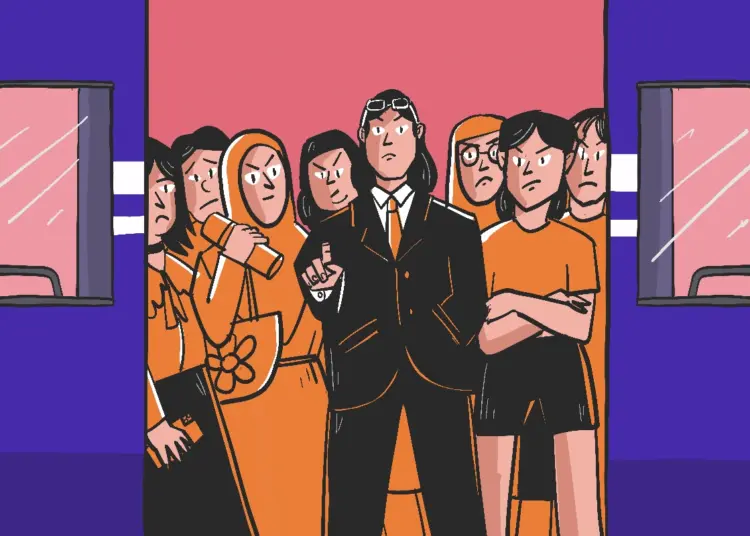

Kasus seorang pria yang melakukan masturbasi di dalam bus TransJakarta yang penuh sesak beberapa waktu lalu bukan sekadar berita kriminal atau perilaku menyimpang yang bisa diselesaikan dengan hukum pidana semata. Ia adalah peristiwa kota. Ia lahir dari pertemuan antara tubuh, ruang dan relasi kuasa yang selama ini bekerja diam-diam dalam kehidupan sehari-hari.

Reaksi publik yang marah dan geram tentu bisa dipahami. Tapi kemarahan kita itu kerap berhenti pada sosok pelaku, yang kemudian seolah-olah masalah sudah selesai ketika individu tersebut ditangkap.

Padahal jika kita mau jujur, peristiwa ini membuka persoalan yang jauh lebih luas, tentang bagaimana kota kita dikelola, bagaimana ruang publik dirancang dan bagaimana maskulinitas tertentu tumbuh serta diberi ruang untuk beroperasi tanpa pernah sungguh-sungguh dipertanyakan.

KRL dan TransJakarta adalah ruang publik yang tidak pernah benar-benar netral

Transportasi umum seperti bus TransJakarta atau KRL adalah ruang publik bergerak sebagai ruang bersama yang diakses oleh warga secara anonim dan diatur oleh norma serta otoritas publik. Penjelasan ini terdengar netral dan progresif.

Namun, dalam praktiknya, ruang publik tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu dipenuhi relasi kuasa, norma tak tertulis dan ketimpangan fakta yang terjadi di lapangan.

Tubuh yang masuk ke dalamnya tidak datang dengan posisi yang sama. Tubuh perempuan misalnya, membawa beban kerentanan, kewaspadaan dan strategi bertahan.

Kasus pelecehan seksual di transportasi umum memperlihatkan bahwa ruang publik kita masih dibangun dengan logika tertentu yang lebih ramah pada sebagian tubuh atau pihak dan abai terhadap tubuh pihak lain.

Dalam kondisi bus atau kereta yang penuh sesak, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur. Tubuh saling berhimpitan, jarak personal lenyap dan sentuhan terjadi tak terhindarkan. Kondisi semacam ini sering dianggap sebagai konsekuensi wajar dari kota besar.

Namun, justru di sinilah persoalan bermula. Kepadatan tidak dialami dengan setara. Bagi sebagian orang, ia hanya ketidaknyamanan. Tetapi bagi tubuh perempuan, ia bisa menjadi situasi beresiko.

Ini karena pelaku masturbasi dan kejahatan seksual lainnya memanfaatkan kondisi ini sebagai tameng. Ia menyusup di antara tubuh-tubuh lain, bersembunyi di balik keramaian dan menjadikan ruang bersama sebagai tempat pemuasan hasrat personal.

Masturbasi atau pelecehan seksual di transportasi publik bukan sekadar penyimpangan seksual

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat 36 kasus pelecehan terjadi di kereta pada Januari-Oktober 2025. Mayoritas kasus terjadi di commuter line atau KRL. Kasus terbaru pelecehan seksual terjadi pada bus TransJakarta pada Kamis 15 Januari 2026. Dua orang laki-laki melakukan masturbasi di Transjakarta Koridor 1A rute Balai Kota–Pantai Maju.

Membaca peristiwa ini semata sebagai penyimpangan seksual justru menyederhanakan persoalan. Yang lebih penting untuk dibaca adalah bagaimana maskulinitas tertentu merasa memiliki hak atas ruang publik dan atas tubuh orang lain.

Maskulinitas, dalam kajian cultural studies, bukanlah sifat biologis yang melekat pada laki-laki. Ia adalah konstruksi sosial yang dipelajari, diwariskan dan dinormalisasi. Sosiolog Australia Raewyn Connel menyebut konsep maskulinitas hegemonik untuk menjelaskan bentuk maskulinitas dominan yang dianggap paling sah. Maskulinitas ini menekankan kontrol, dominasi dan penyangkalan atas kerentanan.

Dalam konteks kota, maskulinitas hegemonik ini menemukan panggungnya. Kota modern dibangun dengan nilai kecepatan, efisiensi dan produktivitas. Ruang-ruang dirancang agar tubuh terus bergerak, berpindah dan berdesakan. Sedikit sekali ruang untuk jeda, rasa aman, atau perhatian pada pengalaman tubuh yang rentan.

Transportasi publik menjadi simbol paling jelas dari logika ini. Ia dirancang sebagai mesin pengangkut manusia, bukan sebagai ruang hidup yang membutuhkan etika bersama.

Maskulinitas yang gagal mengenali batas

Kasus masturbasi di TransJakarta (juga kasus-kasus kejahatan seksual lain yang terjadi di KRL atau moda transportasi lainnya) memperlihatkan bagaimana maskulinitas tertentu gagal mengenali batas. Hasrat dianggap urusan pribadi, meskipun diekspresikan di ruang bersama.

Di sini, kita bisa membaca apa yang pernah dikritik feminis Amerika Serikat Bell Hooks tentang maskulinitas patriarkal, di mana laki-laki dibesarkan dalam budaya yang memisahkan tindakan dari tanggung jawab emosional dan moral. Ekspresi tubuh dianggap sah selama tidak menabrak hukum secara terang-terangan. Sementara dampak pada tubuh lain sering dianggap urusan sekunder.

Namun, pelaku tidak berdiri sendiri. Kota dan sistem transportasi publik kita ikut membentuk kondisi yang memungkinkan tindakan semacam ini terjadi.

Minimnya pengawasan yang efektif, desain ruang yang tidak sensitif terhadap resiko pelecehan serta budaya diam di antara penumpang lain menunjukkan bahwa kekerasan seksual di ruang publik bukan anomali, tapi bagian dari pola.

Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa kekuasaan bekerja tidak hanya melalui larangan, tapi juga melalui normalisasi. Ketika pelecehan di transportasi umum dianggap “resiko yang harus diterima”, di situlah kekuasaan bekerja dengan halus dan efektif.

Normalisasi kekuasaan pada kasus masturbasi atau pelecehan seksual

Yang menarik, dalam banyak respon resmi ataupun sosial, tubuh perempuan justru kembali dibebani tanggung jawab. Imbauan agar lebih waspada, memilih posisi tertentu atau menggunakan fasilitas khusus sering muncul sebagai solusi.

Logika ini menunjukkan bahwa ruang publik masih dibayangkan sebagai wilayah yang secara implisit maskulin, sehingga tubuh lain diminta menyesuaikan diri. Alih-alih membenahi sistem, kita meminta korban untuk beradaptasi.

Perspektif dekonstruktif mencoba membongkar asumsi-asumsi tersebut. Jika ruang publik benar-benar publik, mengapa sebagian tubuh harus selalu siaga?

Jika maskulinitas diasosiasikan dengan kedewasaan dan tanggung jawab, mengapa ia justru sering tampil sebagai ketidakmampuan mengendalikan diri? Pertanyaan-pertanyaan ini menggeser fokus dari individu pelaku menuju struktur sosial dan budaya yang menopangnya.

Antropolog Henri Lefebvre menyatakan bahwa ruang adalah produk sosial. Artinya, ruang kota mencerminkan nilai dan prioritas masyarakat yang membangunnya. Ketika pelecehan seksual terjadi berulang di transportasi umum, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan cermin yang memantulkan nilai yang kita toleransi bersama.

Maskulinitas kota kita masih dekat dengan logika penguasaan, bukan perawatan. Kecepatan lebih dipuja daripada keselamatan. Kepadatan dianggap capaian prestasi, bukan sebuah permasalahan.

Dalam kerangka ini, tubuh perempuan menjadi alat ukur. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia paling jujur menunjukkan titik rapuh sistem.

Setiap kali ruang publik gagal melindungi tubuh perempuan, sesungguhnya ia juga gagal melindungi semua orang. Hanya saja, tidak semua kegagalan langsung terasa oleh semua tubuh.

Masalah yang tak pernah benar-benar diselesaikan

Membaca kasus pelecehan seksual di (moda transportasi dan) ruang publik dari perspektif maskulinitas budaya membawa kita pada kesadaran bahwa solusi tidak cukup berhenti pada penindakan hukum. Kita perlu meninjau ulang cara kita membayangkan laki-laki, ruang publik dan kehidupan kota.

Maskulinitas perlu diredefinisi bukan sebagai kemampuan menguasai ruang, tapi sebagai kemampuan berbagi ruang. Kota perlu dipahami bukan sekedar mesin mobilitas, tapi sebagai ekosistem sosial yang menuntut empati dan tanggung jawab kolektif.

Transportasi publik seharusnya menjadi ruang latihan etika bersama. Di sanalah warga kota belajar tentang batas, respek dan keberadaan tubuh lain.

Jika ia hanya diperlakukan sebagai alat angkut, kekerasan simbolik dan nyata akan terus menemukan celah. Setiap kepadatan yang tidak dikelola dengan kesadaran sosial membuka peluang bagi maskulinitas yang tidak dewasa beroperasi.

Pada akhinya, kasus masturbasi di TransJakarta atau KRL hanya menjadi satu contoh kecil dari gunung es masalah sosial yang memaksa kita bertanya tidak hanya tentang pelaku, tapi juga tentang diri kita sebagai masyarakat kota.

Kota seperti apa yang sedang kita bangun? Kota yang tubuh-tubuh untuk saling menekan tanpa perlindungan atau kota yang memberi ruang aman bagi semua?

Selama pertanyaan ini tidak dijawab secara serius, tubuh perempuan akan terus menjadi penanda kegagalan kita, dan pelecehan akan terus muncul sebagai gejala dari masalah yang tak pernah benar-benar kita selesaikan itu.

Penulis: Purnawan Andra

Editor: Agung Purwandono

BACA JUGA Sisi Gelap Salatiga, Kota Terbaik untuk Dihuni yang Katanya Siap Menggantikan Jogja sebagai Kota Slow Living dan Frugal Living dan artikel lainnya di rubrik ESAI.dan artikel lainnya di rubrik ESAI.