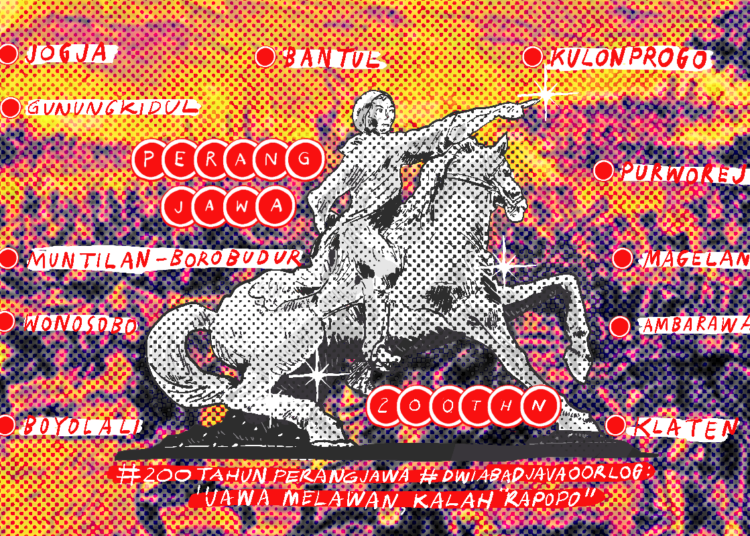

Ratu Adil

Perang Jawa atau Java Oorlog atau Perang Diponegoro memang bukan perkara sederhana. Tiga jilid buku yang disusun sejarawan utama dan kinasih Peter Carey menggambarkan itu secara terang-benderang.

Untuk kebutuhan #TourDeJavaOorlog ini, saya membawa edisi pertama dari Kuasa Ramalan terbitan pertama yang diluncurkan pada 8 Maret 2012 di Pendopo P. Diponegoro, Tegalrejo, Yogyakarta. Sementara itu, Putro Wasista Hadi menenteng tiga jilid terbitan paling anyar 2025.

Dari tiga jilid buku itu, sekali lagi, kita membaca kompleksitas soal yang saling sengkarut di dalam Perang Jawa itu. Dari relasi kuasa internal dalam bilik-bilik kedap suara dalam keraton hingga bisik-bisik ketakpuasan atas penyetiran pihak kolonial atas birokrasi kasultanan.

Tetapi, jika benar-benar disederhanakan, Perang Jawa adalah pertemuan berapi dari kesamaan nasib beberapa entitas. Misalnya, sejumlah pangeran di Keraton Yogyakarta dengan rakyat jelata di bumi Mataram dan pemangku agama yang melihat perbuatan pembesar tercela dan kotor.

Para pangeran yang harga dirinya terusik, hak kuasanya diutak-atik, dan tanah miliknya diserobot Belanda bertemu dengan penindasan sosial yang dialami si jelata oleh pajak yang mencekik. Dan terutama, kehidupan ekonomi yang memburuk.

Kemunculan seorang pangeran

Dalam situasi kemelaratan sudah seleher dan penderitaan sudah berada di jurang nista, muncul pangeran yang juga resah dengan situasi keraton dan pejabat-pejabatnya yang korup. Dari arus bawah yang hidup hariannya terengah-engah oleh pungutan makin menggila, kedatangan pangeran seperti cahaya penerang, pelita dalam gelap.

Dari mata yang berkunang-kunang si jelata, kedatangan pangeran yang resah itu tampak seperti ratu adil. Dia seperti pemimpin dalam kultur milenarisme. Pemimpin yang membawa hikmah kebijaksanaan untuk kehidupan lebih baik di masa depan.

“Hai, kamu, Ngabdulkamid,

kamu telah dianugerahi gelar oleh Yang Maha Kuasa

Sultan Ngabdulkamid

Erucokro Sayyidin

Panatagama di Jawa

Kalifat Rasulullah.

Diberkatilah kamu!”

(Kuasa Ramalan, Jilid II, Bab X Menanti Ratu Adil, 2011, hlm. 677)

Manusia Jawa yang dari bawah diinjak-injak semau-maunya sekian abad oleh gabungan kekuasaan di atas mereka yang brengsek dan serakah menyatakan sikap pamungkasnya. Keberanian membela martabat.

Mereka menyampaikan pembangkangan paling mematikan kepada pemerintahan Hindia Belanda yang berciri pedagang-pengisap karena lahir dari perut persekutuan firma dagang pemburu laba. Mereka menyerukan disobedience secara terbuka dan mengirimkan pesan berdarah kepada pejabat keraton yang haus kuasa, penjilat, penjudi, bersandang mewah, dan pemain ani-ani yang tidak tahu adat.

Dalam bahasa Joyoboyo yang dikutip dalam Kuasa Ramalan, tindakan pejabat seperti ini tak ubahnya serupa setan dengan busana manusia.

Kesepian pangeran tanpa zirah kaum lemah

Tetapi, saat panji-panji Perang Jawa dikerek oleh, terutama sekali para pemangku kebudayaan pusat, Pangeran Diponegoro berjalan sendirian tanpa si jelata.

Dengan serban serba putih mistika, mengendarai kuda kavaleri gagah, Sang Pangeran seperti character figure tanpa karisma dan energi. Sang pemimpin perang dahsyat yang disebut nyaris merobek-robek cash flow negara kolonial itu seperti berjalan balik badan di lorong sepi yang temaram; memunggungi rakyat jelata.

Sang pangeran hidup dalam pingitan. Dirayakan, tetapi terbuang dan kesepian, tanpa panji dan umbul-umbul.

Obrolan pun kait-mengait dari satu properti yang melekat di tubuh sang pangeran ke koleksi manuskrip-manuskrip personal. Tentang keris, tombak, jubah. Pangeran ditempatkan di wuwungan wingit. Dia didorong paksa ke gudang penyimpanan pusaka. Pangeran menjadi sosok yang mengalami suwung abadi.

Yang terlupa, dan inilah zirah sakti Sang Pangeran sesungguhnya dalam memimpin dan mengobarkan api Perang Jawa adalah petani tertindas.

Tertindas oleh apa?

Di Rumah Budaya Tjokrodipo, Bagelen, saya baca lagi Kuasa Ramalan tiga jilid itu. Saya berjumpa dengan dua kutipan ini:

“Keuntungan yang sekecil apa pun jarang didapat oleh petani Jawa karena selain pajak tanah yang tinggi, orang Jawa pemungut pajak merecokinya dan sumber kesulitannya yang terbesar adalah pejabat Jawa itu sendiri […] dan ia beruntung jika hanya menghadapi satu pejabat saja” (Kuasa Ramalan, Jilid II, Bab IX Memasang Belenggu Besi, 2011, hlm. 547)

“Ketika tiba giliran barang bawaan si petani penggarap diperiksa, penjaga gerbang cukai akan menggertak dan menuntut agar dia menyerahkan pembayaran dalam persentase yang besar untuk barangnya supaya bisa lewat. Petani penggarap itu akan merangkak meminta belas kasihan penjaga gerbang cukai: ‘Ampun tuan, keluargaku miskin!’ Namun, jika ia menolak membayar, ia menghadapi bahaya seluruh barangnya disita. Selama jam-jam panjang penantian itu, sang petani akan sering tergoda mengisap madat yang memang tersedia pada gerbang cukai dan biasanya dijual eceran oleh penjaga gerbang cukai (bandar) sebagai sumber pendapatan tambahan. Manakala harus bermalam, akan ada rayuan lagi dari para ronggeng dan permainan judi akan menggerogoti lagi tabungan tipis si petani. Jika ia bernasib sial dalam permainan kartu, si petani akan sering terpaksa melepaskan pakaiannya dan bahkan uangnya, yang dipinjam oleh banyak di antara petani penggarap dari kepala desa mereka untuk menutup pembayaran cukai. Dalam keadaan seperti itu, bukan tak biasa seorang petani penggarap beralih menjadi pengelana, bandit, atau pemanggul di jalanan daripada menghadapi kehinaan sewaktu kembali dengan tangan kosong ke desanya” (Kuasa Ramalan, Jilid II, Bab IX Memasang Belenggu Besi, 2011, hlm. 553)

Di Bagelen, kutipan itu tampak seperti kemarin saja. Padahal, sudah 200 tahun. Pajak-judi-narkoba-pelacuran merusak petani, menjadikan mereka “terpaksa memilih” menjadi buruh kasar di ibukota kabupaten. Bahkan ada yang jadi bandit karena digasak perasaan malu.

Perang Jawa disebabkan oleh struktur ekonomi yang menindas, bukan karena nasib

Sang Pangeran datang menginterupsi situasi itu. Membawa cakra Ratu Adil yang datang kepada Sang Pangeran saat menyepi di Gua Secang (Selarong).

Lahirlah Perang Jawa. Sebuah kekuatan bah perlawanan hasil persekutuan Pangeran Diponegoro sang bangsawan yang saleh dan tawadhu dari Jogja, anak muda ahli perang jenius Sentot Ali Basya Abdullah Mustafa Prawirodirjo dari Madiun, penasehat agama Kiai Mojo dari Boyolali, dan didukung tanpa reserve sepenuhnya petani, buruh, santri-santri kere Jawa yang tertindas dan nyaris hilang martabat hidupnya. Perang yang menjadi takdir dari pertaruhan nasib panjang dan sangat berdarah.

Kalaupun kemudian pada akhirnya kalah setelah lima tahun peperangan berkobar dan semua pimpinan Perang Jawa dibuang jauh dari tanah Jawa, toh manusia Jawa sudah melawan pada kekuatan bengis yang menghancurkan martabat dan hidup mereka. Dari Perang Jawa, setelahnya, kemudian menjelma menjadi kronik panjang kekalahan petani Jawa di atas buminya sendiri.

Jawa masih bergolak

Petani Pati masih bergolak saat rezim Presiden Prabowo Subianto menggelar secara maksimum #200TahunPerangJawa. Petani di daerah-daerah lain juga sedang membela martabatnya saat kami sedang mencoba berjalan sangat perlahan untuk mengingat #DwiAbadJavaOorlog sepanjang Jogja-Bagelen-Kedu-Pajang.

Di Perpusnas, di Galeri Nasional, tiga hari sebelum esai ini ditulis di Bagelen dan terbit, Pangeran Diponegoro terpingit sepi, dalam penjara yang mewah dan berpendingin, sendirian tanpa zirah utama yang menjadi alasan mengapa Perang Jawa ini berlangsung begitu lama dan nyaris merobek-robek cash flow kolonial dan menjungkatkan keraton dalam kekerdilan hakiki. Zirah sang pangeran itu adalah petani Jawa.

Melawan aja dulu, terus-menerus, kalah rapopo. Itu.

Penulis: Muhidin M. Dahlan

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Jika Perang Diponegoro Tak Pernah Ada dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.