Saya bukan penulis yang tumbuh dengan bacaan-bacaan terpilih. Dalam banyak sekali kesempatan, bacaanlah yang memilih saya. Di antara bacaan-bacaan yang menemukan kita, ada bacaan terbaik di dunia, sebagian lagi (dan biasanya ini yang terbanyak) adalah buku-buku medioker yang jadi sekadar pelepas dahaga seorang bocah yang sangat haus membaca, sementara sisanya adalah buku-buku yang seharusnya tak pernah dibaca.

Jenis bacaan pertama seperti takdir baik yang diturunkan Tuhan untuk kita, seperti manna dan salwa untuk orang-orang Israel—saya tak habis bersyukur menemukan bacaan-bacaan jenis ini. Jenis kedua, emmm… bayangkanlah nasi dingin dan tempe mendoan yang mengeras di angkringan di tengah malam ketika kita sedang kelaparan; mau gimana lagi, sikat saja. Bacaan jenis ketiga adalah preman di ujung gang; kau tak akan bisa pulang kalau tak melewati mereka.

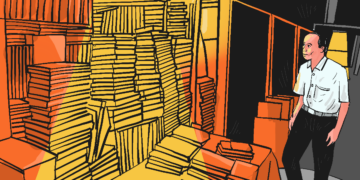

Sial (atau untungnya?), bacaan meninggalkan jejaknya pada kita lebih dari yang kita sangka. Dan itulah kenapa bacaan, mulai dari yang terbaik, semenjana, hingga terburuk, bisa punya kemampuan mengendap di kepala kita untuk selamanya, dan sering kali membentuk siapa kita: apa yang kita baca (dan tidak kita baca), apa yang kita pikirkan, hingga jadi apa kita. Untuk seorang penulis, lebih dari buku di rak, buku-buku di kepala tak pernah beranjak ke mana-mana; ia bisa terselip, terkubur jauh di bawah timbunan buku-buku lain, tapi ia tetap ada di sana, di tempat terakhir kita meletakkannya.

Dalam cara dan mekanisme seperti itulah saya bertemu Nyonya Rissa, melewati banyak waktu bersamanya, dan sejak itu dosa manisnya tak pernah pergi dari hidup saya.

***

Saya selalu mengingatnya sebagai novel berukuran lonjong mirip buku absen berjudul Melly, nama tokoh utama laki-lakinya—meski setelah pencarian di internet saya menemukan bahwa buku itu ternyata berjudul nama tokoh utama perempuannya, Rissa. Dengan sampul bergambar perempuan berbikini polkadot tengah menimang seekor bebek (atau unggas sejenis itu), saya tak mungkin salah jika menemukan buku ini di antara buku-buku lain. Rissa ditulis oleh salah satu novelis paling produktif (meski bukan yang terbaik) di dekade ’80-an, Umar Nur Zain, yang juga wartawan sebuah koran terkemuka dengan kolom satir yang banyak dibicarakan di masanya, Nyonya Cemplon.

Membacanya berulang-ulang pada awal-awal masa kuliah, nyaris dua puluh tahun lalu, terus terang tak ada detil yang bisa saya ingat lagi; tak ada kalimat inspiratif yang bisa saya kutip, tak juga sebuah hikmah yang bisa diangkat dari karakter-karakternya seperti yang biasa kita lakukan terhadap Nyai Ontosoroh dari Bumi Manusia atau Poppy dari Khotbah di Atas Bukit atau entah siapa namanya dari Ayat-Ayat Cinta atau Laskar Pelangi. Tapi, tentu saja saya dengan mudah bisa membuat resumenya: seorang mahasiswa Arkeologi melakukan penelitian di sebuah situs tua yang diperkirakan berhubungan dengan sejarah Prabu Angling Darma; ia melanggar tabu dan mendapati dirinya terkutuk menjadi seekor unggas berjenis meliwis; ketika mencoba terbang, meliwis jelmaan itu tersesat di sebuah rumah vila yang dihuni seorang perempuan cantik dan kaya, namun kesepian.

Boleh juga, kan?

Dalam sekali sabet, Umar Nur Zain mengocok Leda and the Swan dari mitologi Yunani kuno dengan dongeng Nusantara tentang Prabu Angling Darma. Dan sebagaimana semua novelnya, juga kolom-kolom satirnya, Umar Nur Zain tentu saja melengkapinya dengan kritik sosial ala Orde Baru-nya.

(Ketika The Shape of Water-nya Guillermo del Toro mendominasi nominasi Oscar 2018, tak bisa tidak saya mengingat Rissa. Dibanding film Del Toro tersebut, yang memang dianggap lemah dalam hal orisinalitas, bagi saya Umar Nur Zain terasa lebih liar, tapi terutama lebih lucu. Dan, tentu saja, lebih berakhir bahagia.)

Meski membacanya berulang-ulang, saya tak ingat apakah pernah membawa Rissa keluar dari Perpustakaan Fakultas Sastra UGM. Walau bukan hal aneh saya menenteng pulang novel-novel pop dari Perpus Sastra, Rissa adalah kasus yang sedikit berbeda. Meski bersampul perempuan berbikini yang menimang unggas, Rissa sebenarnya tak terkesan terlalu seronok—terlalu jauh dari novel-novel lucah yang saat itu masih mudah didapat. Barangkali karena terbit di tahun 1990, gambar di sampul Rissa lebih berkarakter kartun dibanding berkarakter ilustrasi atau foto model yang mendominasi sampul-sampul novel era ’80-an. Meski demikian, membawanya pulang tetaplah terlalu berisiko.

Saya tinggal di masjid, bersama seorang merbot yang lain, dan kamar tempat saya tinggal bisa diakses oleh siapa pun bahkan yang tak punya kepentingan. Saya tak ingin salah satu pengurus masjid yang kebetulan masuk kamar menemukannya di atas meja saya dan tertarik membaca, lalu sampai pada sebuah paragraf yang menggambar seorang perempuan cantik sedang mandi telanjang bersama unggas kesayangannya, yang mana paragraf itu berasal dari sudut pandang seekor unggas yang masih berpikir sebagai mahasiswa Arkeologi dengan berahi tengah merambati tubuhnya.

Oleh karena itu, Rissa sering saya khatamkan di tempat, di lorong antara rak-rak Perpus Sastra. Bisa dalam sekali duduk, bisa pula dicicil dalam beberapa kali baca—itu cara yang biasa saya pakai bagi buku-buku yang dalam timbangan saya terlalu remes untuk dipinjam. Dan, sebenarnya, seperti yang pernah saya tulis di kolom ini, untuk bacaan-bacaan macam inilah sebagian besar waktu saya di perpustakaan dihabiskan.

Rissa bukan novel terburuk dan terlucah di Perpus Sastra; ia bahkan juga bukan novel terburuk yang pernah ditulis Umar Nur Zain (saya menyimpan dan membaca setidaknya tiga novel Umar Nur Zain yang lain: Piccadilly, Belantara Ibu Kota, dan Dr. Anastasia; dan saya tahu mana yang terburuk). Meski demikian, novel ini, sebagaimana juga tabloid Bola, juga cerita-cerita hantu bermutu rendah di majalah berbahasa Jawa, acapkali menciptakan rasa bersalah: 1) karena menipu diri sendiri dengan menghabiskan banyak waktu di perpustakaan hanya untuk menelan bacaan-bacaan macam itu; 2) karena dengan membaca bacaan-bacaan itu, bacaan-bacaan yang lebih bermutu (semisal novel-novel Romo Mangun atau N.H. Dini atau Arswendo) saya lewatkan.

(Eh, sebentar, bacaan lebih bermutu? Bagaimana saya tahu? Saya bahkan tak pernah membaca karya-karya yang sering disebut bermutu itu.)

Yang lebih buruk, bacaan-bacaan yang “tak terlalu baik” ini tak berhenti sebagai kesenangan; Nyonya Rissa dkk. juga meracuni. Dari mata, mereka pada akhirnya merayap turun ke tangan. Jika tidak sebagai tonggak-tonggak acuan yang dituju, mereka tetap tak bisa diabaikan begitu saja, setidaknya sebagai pengalaman membaca. Dan, pada kenyataannya, begitulah bacaan bekerja untuk seorang penulis.

Di semester tiga atau empat, saya menulis sebuah cerpen thriller bersudut pandang perempuan, sebuah kombinasi teknik yang sangat jarang saya lakukan. Namun, lebih jarang lagi adalah premisnya: seorang perempuan pengusaha dilamun kebimbangan karena jatuh cinta dengan bawahan prianya yang sekaligus menantunya; ia kemudian mengambil keputusan besar, yaitu memerintahkan sang menantu pergi ke satu kota yang jauh sekaligus mengirim seorang pembunuh. Saya tak ingat lagi judulnya, dan tak tahu apakah masih menyimpannya. Dan saya tak yakin dari mana saya dapat ide cerita macam itu, tapi itu adalah masa yang bertepatan dengan saat-saat saya berjumpa dengan Rissa. Jika pun Rissa tak secara langsung terkait, boleh jadi ia adalah adalah pemicunya, sebagaimana tumpukan buku-buku Freddy S. di Shopping Center memicu saya menulis cerpen “Moh. Anas Abdullah dan Mesin Ketiknya” (lihat Belajar Mencintai Kambing, 2016).

Tapi ia bahkan tak berhenti di sini. Ia terus menggelayuti saya hingga bertahun-tahun kemudian.

***

Rissa tak pernah saya miliki. Saya mencarinya ke banyak toko buku di banyak tempat, namun tidak kunjung ketemu. Ketika mencoba melacaknya ke internet, saya hanya menemukan foto sampulnya dan format Google Book yang hanya bisa dibaca separagraf-dua paragraf berdasar kata kunci tertentu saja. Pencarian atas Rissa membuat saya tanpa sadar mengumpulkan novel-novel dan buku Umar Nur Zain. Tidak semuanya, tapi bisa dibilang sebagian besar.

Dalam perjalanan, saya rupanya tak hanya mengumpulkan karya-karya Umar Nur Zain, melainkan juga karya-karya penulis lain yang punya langgam dan berasal dari masa yang sama. Maka, tanpa terlalu berencana, saya melengkapi koleksi Ashadi Siregar, mengumpulkan lebih banyak karya Nasjah Djamin di era terakhirnya, juga beberapa dari Motinggo Busye. Ketika novel-novel ini terkumpul lumayan banyak, saya kemudian mendedikasikan waktu khusus untuk membacainya. Usia dan referensi bacaan yang bertambah, juga bias seorang penulis pada diri saya (yang dulu belum kentara), membuat saya membaca karya-karya itu dengan cara berbeda. Mungkin tak menggugah, tak juga menggetarkan jiwa, dan beberapa karya memang pantas diabaikan. Namun, secara pukul rata, ini pengalaman membaca yang menyenangkan. Juga menyegarkan. Dan, tanpa diduga, mengilhami.

Bersama karya-karya Umar Nur Zain, Ashadi, Nasjah Djamin, Eddy Iskandar, Motinggo, Agnes Yani Sardjono, juga film-film Indonesia dari era yang sama (dengan ciri-ciri artistik yang kurang lebih sama), saya memulai proyek baru saya dalam empat tahun terakhir. Saya menulis dengan cara berbeda bersama orang-orang itu; era, dan terutama biografi personal dan biografi bacaan, tak memungkinkan saya meniru mereka. Namun, dunia imajiner yang saya bangun tak akan berdiri jika Rissa, Belantara Ibu Kota, Dan Senja pun Turun, Tresna atas Tresna, Trilogi Kampus Biru, Frustasi Puncak Gunung, Dua Langit, Sok Nyentrik, dan masih banyak lainnya tak saya tumpuk di meja atau, setidaknya, kudu nongkrong di kepala.

Hingga saya menulis kolom ini, saya tetap tak kunjung menemukan Rissa. Tapi, dosa dan rasa bersalah yang ditimbulkannya masih terus terasa manisnya.

BACA JUGA Buku Baru dan esai Mahfud Ikhwan lainnya di kolom REBAHAN.