Saya tak pernah punya ketertarikan dengan sains melebihi video-video flora-fauna di Discovery Channel dan batang natrium yang saya curi dari lab SMA dan saya ledakkan di kakus pesantren. Apakah karena saya seorang fanatikus agama, atau karena terlalu saleh? Saya punya beberapa alasan, dan hubungan saya dengan agama tampaknya bukan salah satunya.

Setidaknya ada dua hal kenapa urusan saya dengan sains bisa dikatakan selesai begitu saya gagal masuk Biologi UGM: 1) saya bodoh; 2) perjumpaan pertama yang jauh dari mengesankan. Tak ada penjelasan dan cerita berpanjang-panjang tentang hal pertama. Saya bodoh, itu cukup. Semakin panjang saya memberi keterangan, akan semakin terlihat kebodohan saya—dan saya tak ingin orang yang membaca kolom ini berhenti di sini hanya karena yakin saya benar-benar sebodoh itu. Kalau yang kedua ada penjelasannya. Sedikit agak panjang, bahkan mungkin akan terdengar bernada apologetik dan menyalahkan.

Sejak sangat awal saya sadar saya betul-betul lemah di Matematika. Apalagi di lidah bocah desa yang baru masuk sekolah, Matematika biasa diucapkan sebagai “mati-mati-ka”—pilihan nama yang buruk untuk mengganti apa yang dulu disebut sebagai Ilmu Hitung dan Ilmu Ukur. Itu membuat saya takut. Saya bisa lolos di tiga kelas pertama saat Matematika masih soal tambah, kurang, dan kali, tapi tidak di kelas empat, ketika saatnya pembagian datang. Orang-orang bilang pembagian hanya pembalikan dari perkalian, tapi yang saya alami tak sesederhana itu. Guru yang mengajar kami membuat ketakutan saya jadi rasa ngeri. Dan dari ngeri menjadi traumatis ketika suatu hari saya pulang dari sekolah dengan wajah berurai air mata dan luka sobek di telinga setelah saya gagal menyelesaikan soal pembagian. “Buat apa telinga untuk murid bodoh,” mungkin begitu pikir guru Matematika saya. Di ujian akhir, NEM Ibtidaiyah saya tertinggi ketiga di Kecamatan, tapi nilai Matematika-nya 3 (tiga). Itu adalah nilai 3 pertama dari tiga kali nilai 3 yang pernah saya dapat di ujian akhir dalam riwayat pendidikan saya, dan semua untuk mata pelajaran yang sama.

Mungkin karena kengerian yang saya bawa dari sekolah dasar itulah saya memilih SMP yang alakadar. Sialnya, di sekolah paling jelek sekalipun Matematika tetap diajarkan. Bahkan kini ia bersama Fisika, dan kebetulan diampu oleh guru yang sama. Fisika, bersama Biologi, dikatakan sebagai pecahan dari apa yang di SD disebut Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Tapi, lagi-lagi, apa yang saya temukan tak sesederhana itu.

Fisika tak sesederhana “Angin adalah udara yang bergerak”. Saya bisa menghapal (sampai sekarang) apa yang diajarkan oleh guru IPA kami di Ibtidaiyah—yang juga guru Matematika yang telah merobek telinga saya—bahwa “Manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan nitrogen”, tapi saya tetap sulit mengerti perbedaan “berat” dan “massa”, dan kenapa kita mesti menghitung “gaya”, dan tak mendapat penjelasan yang mencukupi saat benar-benar membutuhkannya; kenapa kita menghitung kecepatan pesawat yang melintas, sementara saat itu kami ke sekolah masih naik dokar; kenapa kita mesti mengukur suhu air yang dimasak di ketel, sementara kami hanya perlu memastikan bahwa air mesti mendidih untuk tahu ia sudah matang. Saya juga tidak mengerti kenapa guru kami memarahi kami sekelas, benar-benar marah, selama berjam-jam, setelah teman sekelas kami, seorang siswa yang dipandang sebagai salah satu yang paling bodoh di kelas, membuat pertanyaan yang tajam dan mendasar meskipun dengan wajah cengengesan: “Apa Fisika ditanyakan di alam kubur, Pak?”

Mungkin karena tak bisa memberi jawaban atas pertanyaan dari murid bodohnya tentang relevansi ilmu pengetahuan yang diajarkannya, atau karena ia begitu menyayangi kami dan ingin kami semua lulus, guru Fisika yang sekaligus Matematika kami itu mengendap-endap di bawah jendela ketika kami menjalani ujian akhir. Saya tak tahu seberapa menolong kunci jawaban yang diselundupkannya kepada siswa yang menerima; kunci jawaban itu tak pernah sampai ke saya, karena saya agak terlalu jauh dari jendela. Yang jelas, saya tak tertolong. Saya tetap murid dengan jumlah NEM tertinggi di sekolah, tapi lagi-lagi Matematika saya 3 (tiga), sementara Fisika 4 (empat). (Satu nilai lebih pada Fisika saya kira disumbang oleh hafalan saya yang cukup baik atas beberapa kosakata penting di sains: “ketel”, “bejana”, “tanur”, “ungkit”, “tuas, “katrol”, dan beberapa yang lain.)

Saya membenci angka 3 di ijazah-ijazah saya. Tapi saya tak membenci sains. Sekali lagi, saya hanya takut. Sebagiannya direpresentasikan oleh guru-guru pemberang yang menyukai kuping bocah-bocah bodoh. Meski demikian, dalam satu-dua hal, dengan satu dan lain cara, saya bahkan pernah sedikit agak berusaha untuk tetap mendekat, mencoba sebisa mungkin berbaik-baik dengan sains.

***

Ketika seorang guru pelatihan menulis di media sosial menjelaskan kepada para muridnya—dan saya mengintipnya—bahwa salah satu metode terbaik untuk belajar menulis adalah menyalin, senyum saya mengembang. Tidak, ini bukan senyum mengejek, seperti yang biasa saya lakukan. Ini adalah senyum bangga sekaligus melankoli. “Aku melakukan hal yang persis sama di usia 12!” teriak saya pada diri sendiri.

Ya, saya melakukannya. Saya menyalin buku-buku dengan cara yang persis dijelaskan sang guru menulis. Saya menyalin kata per kata, kalimat per kalimat. Saya salin sekalian juga tabel, grafik, dan gambar ilustrasinya, lengkap dengan keterangan gambarnya—hal yang rasa-rasanya tak akan dilakukan oleh aspiran penulis terhadap Tom Sawyer atau Gubuk Paman Tom. Yang berbeda, sangat jauh berbeda, cuma motivasinya. Dan, tentu saja, buku yang disalin.

Saya sudah tahu Matematika akan semakin menyulitkan saya di SMP. Dan saya diberi tahu Fisika bahkan akan lebih sulit. Maka, oleh teman-teman lebih tua di kampung yang lebih dulu masuk ke SMP, setidaknya saya akan memperoleh kemudahan jika saya memiliki buku ajar. Saya harus beli buku ke Pasar Blimbing di Kecamatan. “Jangan lupa, dari Penerbit Ganeca.” Saat itu bapak saya belum lama merantau sehingga kirimannya masih jarang dan utang masih banyak. Maka, membeli buku, apa pun itu, sama menggentarkannya dengan menyelesaikan soal pembagian. Itu opsi yang sulit.

Bisa dikatakan, membeli buku ajar adalah hal baru bagi kami. Saat duduk di bangku SD/MI belum ada keharusan bagi murid untuk beli buku ajar. Pak Harto menyayangi murid-murid SD Inpres sebagaimana ia menyayangi anak-anaknya sendiri. Di sekolah negeri, buku-buku ajar dibagikan gratis kepada semua anak, yang nanti akan dikembalikan di akhir tahun ajaran. Kami hanya perlu menghafal dan mencamkan kolofon di belakang buku. Dan, untuk membuat kami mengingatnya, kami bahkan diajarkan menyanyikannya:

Buku ini milik negara

Dipinjamkan kepada murid

Untuk dibawa pulang

Pelajarilah isinya

Rawatlah baik-baik

Tahun depan adikmu yang akan

Menggunakan buku ini

Di MI Muhammadiyah, kami tak mendapatkan buku ajar gratis. Tapi, saat itu belum ada juga anjuran untuk membeli buku ajar. Bukan apa-apa, jangankan membeli buku ajar, membeli buku tulis saja belum tentu bisa dilakukan sekali setahun ajaran. Seorang siswa bisa saja menghilang dari kelas hanya karena tak punya buku tulis. Jadi, tak ada guru yang mengambil risiko kehilangan murid (dan sekolahnya sekalian) dengan memerintahkan muridnya membeli apa pun.

Saya tetap tak ingin membeli buku ajar, dan tak ingin membebani ibu saya bahkan dengan sekadar membicarakannya. Saya hanya meminta untuk dibelikan buku tulis sedikit lebih banyak dan yang halamannya agak tebal. Saya tahu apa yang mesti saya lakukan.

Saya sebangku dengan seorang anak lokal (sekolah SMP saya ada di desa lain), anak seorang pedagang mangga. Ia sangat rajin dan tampaknya dikenal sebagai anak pintar oleh guru-guru kami yang bertetangga dengannya. Dan, yang terpenting, ia punya nyaris semua buku ajar. Kami segera menjadi karib. Ia sering mengajak saya ke rumahnya yang tak terlalu jauh dari sekolah, sementara ia juga sesekali berkunjung ke rumah saya. Darinyalah kemudian saya bisa meminjam buku-buku ajar. Semua buku terbitan Ganeca Exact Bandung.

Tidak, tak akan ada adegan menye-menye ala Is dan Mat yang mungkin diharap pembaca Kambing dan Hujan kali ini. Teman saya cukup berada untuk membeli banyak buku ajar, tapi bukan berarti ia cukup kaya untuk dengan ringan berbelas kasih memberikan buku-bukunya kepada saya. Saya meminjam dengan janji mengembalikan secepatnya. Ia harus belajar lebih keras, sebab ia tahu siapa pesaing di kelas yang mesti dihadapinya.

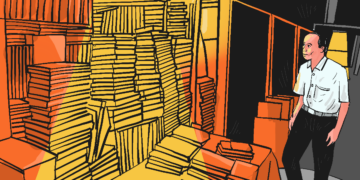

Saya meminjam buku Matematika dan Fisika—saya tak punya masalah dengan mata pelajaran yang lain, kecuali ketaksukaan yang akut dengan Ekonomi dan Tata Buku (yang belakangan dinamai ulang sebagai Akuntansi). Untuk masing-masing buku, saya siapkan buku-buku tulis baru yang kosong dan tebal, masing-masing satu. Kecuali kata pengantar penerbit, saya menyalin semuanya: semua kata dan kalimat, bab per bab, gambar, ilustrasi, rumus, contoh soal, dan soal-soal (semua soal).

Saya biasanya melakukannya saat di rumah, malam-malam sepulang mengaji. Belum ada listrik saat itu, jadi saya menyalin buku-buku dengan lampu teplok di depan wajah. Benar-benar di depan wajah, karena kalau terlalu jauh, terang lampu yang kuning akan berubah menjadi remang, sementara saya bukan hanya menyalin persamaan-persamaan tapi juga menggambar ilustrasi. Saya menggambar ketel di atas api yang sedang dibicarakan suhunya (lengkap dengan bayangan uapnya yang mengepul), katrol dengan tali dan beban yang ditariknya, tongkat ungkit dan batu yang dicungkilnya—sebisanya. Jika saat itu ada seseorang yang mengambil gambar saya secara diam-diam, mungkin ia akan menghasilkan foto ala abad ke-19 yang cocok untuk ilustrasi cerpen-cerpen Poe.

Ada dua hal yang saya nikmati dari proses ini. Pertama, saya mengembangkan ketahanan menulis tangan sekaligus terus memperbaiki tulisan tangan saya lebih dari sekadar terbaca. Saya ingin hasil salinan saya adalah buku ajar saya, buku Ganeca Exact saya sendiri. Kedua, karena ilustrasi-ilustrasi yang saya salin, saya diam-diam mulai berpikir bahwa saya bisa menggambar.

Yang tak saya sukai, secara praktis hasil salinan saya tak banyak berguna. Sudah bukan rahasia bila beban kurikulum terlalu berat, baik untuk murid maupun untuk guru, lebih-lebih untuk mata pelajaran eksakta. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau guru-guru yang mengajar di sekolah kami juga adalah guru di sekolah lain, kadang lebih dari sekadar rangkap mengajar—tentu saja alasan paling masuk akal adalah agar periuk nasi Pak Guru terjaga, sebab gaji mereka yang kecil bercampur dengan ucapan terima kasih. Maka, jika bukan seringnya jam kosong, yang terjadi adalah tak tercapainya target pengajaran. Banyak bab dilewati, biasanya dengan alasan materi tak akan keluar di ujian negara. Sementara bab-bab akhir sering sama sekali tak terjamah, karena jam belajar-mengajar tak mencukupi—pasti salah satu sebabnya karena kami begitu bodoh sehingga bukan hanya “menghabiskan kapur tulis” (seperti makian standar para guru terhadap murid-murid bodohnya), tapi juga membuang banyak waktu. Akibatnya, sebagian hasil kerja menyalin saya tak terpakai. Bab-bab di mana saya menggambar dengan sangat indah (menurut timbangan saya) terlewati begitu saja. Namun, tentu saja, yang paling tak menyenangkan adalah apa yang saya dengan susah payah saya lakukan, sebagiannya dengan tangan pegal dan bulu hidung menghitam, tak membuat sains jadi lebih terjangkau oleh kepala saya.

Mungkin karena saya melakukannya tidak dengan rasa senang, dengan hati tulus; mungkin karena pendekatannya lebih ekonomi dibanding, katakanlah, intelektual; mungkin juga saya lebih bodoh dari yang saya kira, saya tak mengingat apa pun dari isi buku itu—kecuali kosakata semacam “ketel” dan “bejana”. Saya tak mengingat satu pun persamaan dasar Matematika dan Fisika dari masa itu, juga di masa-masa selanjutnya. (Beruntungnya, saya bukan salah satu dari orangtua yang selama pandemi mesti mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah). Saya tak mengingat warna sampul buku itu, tak ada clue apa pun. Saya tak mengingat nama pengarangnya, sedikit pun. Dan ketika saya mencoba melacaknya di Google, saya tak menemukan buku-buku dari jenis yang saya salin itu, sehingga membuat saya sempat kuatir bahwa saya hanya mengkhayalkan semua yang saya ceritakan ini. Yang jelas saya ingat adalah nilai 3 untuk Matematika dan 4 untuk Fisika pada daftar nilai ijazah SMP saya. (Bagaimana tidak, wong ia masih ada di sana, masih dengan dua mulut lebarnya yang tersenyum mengejek, setiap saya memeriksa ulang ijazah SMP saya.)

Beruntungnya, saya kira, secara esensial, apa yang pernah saya lakukan itu bukannya sama sekali sia-sia.

***

Di ijazah SMA, NEM Matematika saya untuk pertama kalinya menjadi 7 (tujuh). Itu adalah salah satu nilai tertinggi dari semua hasil ujian akhir saya. Semangat gotong royong saat ujian akhir pasti ambil peran, namun guru Matematika kami di kelas 2-3 adalah yang berjasa paling besar atas angka 7 itu. Ia, Pak Khoiri namanya, membuat saya pada akhirnya bisa menghitung pembagian—di usia 17! Ia juga guru Matematika pertama dan satu-satunya yang pernah memberi saya nilai 100 di ulangan tengah semester. Meski tak ada yang bertanya apakah Matematika ditanyakan di alam kubur atau memberatkan timbangan amal di akhirat seperti yang dilakukan teman saya di SMP, Pak Khoiri menjelaskan bahwa integral akan banyak dipakai di industri pesawat, sementara algoritma penting dalam perkembangan teknologi komputer—apakah jawaban itu benar atau tidak (saat itu, tahun 1997), bagi saya tak terlalu penting. Fisika tetap tak memberi belas kasihnya kepada saya, sedikit pun. Kimia sebenarnya lebih berat dan paling buruk di antara semuanya, tapi di sinilah saya menemukan malaikat yang mewujud pada sosok seorang guru.

Nilai 7 itu besar sekali dampaknya. Itu membuat saya berani berkeinginan untuk kuliah Biologi—satu-satunya sains yang sedikit ramah dengan saya. Sayangnya, nilai 7 itu hanya mencukupi untuk membuat saya masuk sastra. Ya sudah, jangan salahkan saya kalau membawa film (pseudo-)dokumenter Harun Yahya ke lokasi KKN. Toh, seperti belokan saya yang tiba-tiba ke sastra, segala keajaiban yang terjadi di alam semesta hanya terjadi karena kehendak-Nya.

Lalu, apa kabar kerja penyalinan buku yang pernah saya lakukan?

Saya senantiasa mengingatnya sebagai kekonyolan yang heroik sampai kemudian, di satu waktu, ketika hendak memulai sebuah novel baru, saya berkeinginan untuk membeli buku tulis tebal dan mengulang apa yang pernah saya lakukan di awal usia belasan itu. Dengan pulpen dan buku tulis bergaris itu, saya mau menggali era Orde Baru dari kepala saya; pada halaman-halamannya, saya ingin menarik balik lampu teplok dan menumpahkan bau minyak tanahnya, sekalian kesunyian yang menyertainya, ke meja-meja warung kopi di Jogja yang ingar-bingar oleh suara musik pop termutakhirnya. Apa yang dulu saya salin tak ada yang terkenang, sepenuhnya dan selamanya telah tenggelam. Tapi, saya rasa, tubuh saya tidak asing dengan tindakan ini. Lengan, pergelangan tangan, dan punggung saya, merayakan ajakan retrospektif saya.

Saya tak tahu apakah untuk orang lain kebiasaan menyalin itu berhasil atau tidak bagi kerja kepenulisannya, tapi untuk saya hal itu sangat membantu. Meskipun saya mendengar metode berlatih menulis ini justru setelah saya melakukannya, saya hendak bersaksi bahwa apa yang pernah dikatakan sang guru menulis memang terbukti.

Menyalin buku-buku ajar Matematika dan Fisika terbitan Ganeca yang saya lakukan di masa remaja banyak membantu saya menyelesaikan novel-novel saya. Maka, saya bayangkan, seseorang yang di saat remajanya menyalin novel-novel hebat dari Hemingway atau Steinbeck pastilah akan melakukan hal-hal yang jauh lebih hebat dari sekadar menyelesaikan beberapa novel.

Atau tidak? Wallahu alam bishshawab.

BACA JUGA Berguna dan esai Mahfud Ikhwan lainnya di kolom REBAHAN.