Film dan series Indonesia belakangan memang kental dengan unsur-unsur sensual (adegan panas). Setiap kali ada perilisan poster, trailer, atau bahkan dari membaca judulnya saja, beberapa netizen merasa, “Kok gini ya film/series Indonesia sekarang?”.

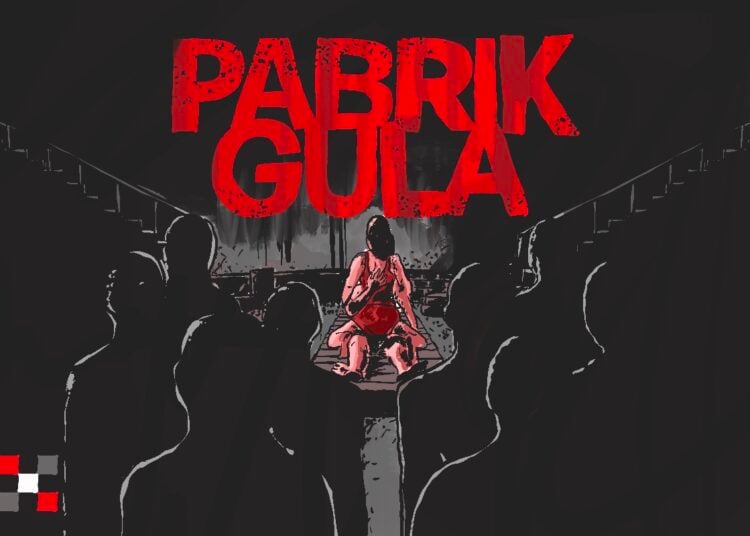

Misalnya yang paling baru: perilisan poster film horor Pabrik Gula garapan Awi Suryadi. Poster film tersebut menampilkan adegan “tumpang tindih” antarlawan jenis.

Netizen pun ramai-ramai mengecam poster film horor Pabrik Gula, karena dinilai terlalu vulgar dan menampilkan hal yang tidak senonoh.

“Ini mah namanya bukan Pabrik Gula, tapi Pabrik Anak.”

“Yang bener aje. Padahal horor sekarang udah bagus tanpa unsur seksual, malah balik ke zaman 2000-an.”

“Astaga, posternya kenapa kayak gitu?”

Ada ratusan komentar bernada serupa yang langsung menyerbu kolom komentar Instagram resmi film horor Pabrik Gula.

Film Indonesia yang suka pakai adegan panas

Sebelumnya, respons serupa pun diberikan netizen saat Hanung Bramantyo merilis poster dan teaser film terbarunya, Gowok Kamasutra Jawa. Posternya menunjukkan perempuan setengah telanjang dari belakang.

Sementara ceritanya tentang dukun perempuan Jawa di masa lalu yang pekerjaannya mengajari calon pengantin laki-laki agar bisa memuaskan istri di ranjang.

Dan jika dirunut ke belakang, memang banyak film-film baru Indonesia yang menampilkan unsur sensual nan erotis di dalamnya.

Belum series yang tayang di platform OTT seperti WeTV atau Vidio yang tayang belakangan. Sebut saja Main Api, Open BO (1 dan 2), Kupu-Kupu Malam, dan lain-lain.

Film Indonesia dulu banyak yang panas karena “lebih aman”

Film panas sebenarnya bukan barang baru di industri perfilman tanah air. Di masa Orde Baru (sejak 1980-an), film panas justru menjadi film yang lebih aman.

“Kenapa itu muncul? Pada masa itu memang membuat film erotis lebih masuk akal secara hitung-hitungan politis dan ekonomis. Karena film tema begitu biaya produkisnya murah dan cepat kembali modal. Karena disukai publik,” ujar Dosen Kajian Sinema di Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, IGAK Satrya Wibawa.

Selain itu, membuat film dengan nada serius di masa Orde Baru memang agak sulit. Karena tidak boleh bertentangan dengan garis politik rezim Soeharto.

“Dulu membuat film harus approval dulu dari pemerintah. Kalau ada yang garis politiknya berbeda dengan pemerintah, jangankan ditayangkan, diproduksi saja tiak boleh. Nah, film sensual atau panas cenderung lebih aman. Pemerintah juga no problem,” terang IGAK.

Lebih aman, lebih menguntungkan lagi karena banyak peminatnya. Maka, lahir lah film-film panas seperti Gadis Panggilan (1976), Budak Nafsu (1983), Kenikmatan Ranjang Semua Orang (1984), Kenikmatan Tabu (1994), Setetes Noda Manis (1994), dan masih banyak lagi.

Judulnya dibuat menggoda, begitu juga posternya, agar orang makin tertarik untuk datang ke bioskop.

Adegan panas vs moralitas

Pada masa awal-awal beredarnya film-film Indonesia bernuansa sensual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah melayangkan protes kepada Badan Sensor Film (BSF)—yang kemudian berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF).

MUI mengaku mendapat banyak surat mengenai persoalan akhlak. Film panas dianggap turut andil dalam terjadinya kerusakan moral anak-anak muda. Dan itulah narasi yang kini dibawa netizen menyoal maraknya kembali film atau series Indonesia yang bermuatan sensual.

“Moralitas dalam konteks seni (termasuk film) itu sebenarnya berada pada garis abu-abu. Moralnya siapa dan pada aspek yang mana? Negara punya definisi sendiri soal moralitas, agama punya definisi sendiri, komunitas punya sendiri, kita pun juga punya definisi sendiri,” ungkap IGAK.

Maka, bagi IGAK, agak sulit jika produksi film di Indonesia harus mengacu pada aspek moralitas. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana sebuah film masuk review dari LSF terlebih dulu sebelum tayang.

Pihak LSF biasanya akan memberi label usia layak tonton. Misalnya, 13+, 17+, hingga 21+. Jika penonton tidak masuk kategori label sensor tertentu, maka bijaknya memang tidak menonton.

“Dulu filmnya Mas Garin Nugroho (Kucumbu Tubuh Indahku (2018)) sudah diberi label 21+ tapi ya tetap ada saja orang yang protes. Karena standar moralitas memang berbeda-beda. Jadi ya sudah, ikuti standar normatif LSF saja lah. Tidak perlu ada perdebatan ini sesuai moral atau tidak,” beber IGAK.

Unsur sensual bisa jadi esensial

Seberapa esensial keberadaan adegan panas (unsur sensual) dalam sebuah film?

Dari sudut pandang sutradara/filmmaker, keberadaannya bisa jadi sangat esensial. Ini di luar hitung-hitungan ekonomis: budget produksi dan lain-lain.

Ada dua hal yang, kata IGAK, harus dipahami.

Pertama, tergantung ceritanya seperti apa. Misalnya (dalam konteks film modern), film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Adegan sensual sangat esensial karena konteks ceritanya adalah tentang seorang laki-laki yang tidak bisa ereksi. Apalagi di novel berjudul sama—karya Eka Kurniawan—yang diadaptasi pun adegannya memang segamblang itu.

Misalnya lagi, paling baru, film Gowok Kamasutra Jawa. Adegan sensual diperlukan karena memang untuk memotret bagaimana “dukun seks” bekerja di Jawa tempo dulu. Dan secara historis pun memang ada. Dan contoh-contoh yang lain.

“Kedua, tergantung interpretasi sutradara. Dia punya teritori atau hak menerjemahkan filmnya. Misalkan kalau dia berpendapat bahwa unsur sensualitas itu penting untuk menunjang keutuhan cerita film yang dia buat, ya bukan masalah. Nah, apakah itu nanti dipandang berbeda oleh audiens atau kritikus? Itu soal lain,” papar IGAK.

Memang benar penonton sudah muak dengan adegan panas?

Tidak cuma film, series Indonesia yang tayang di sejumlah platform OTT juga diresahkan beberapa warganet, karena dianggap suka menampilkan adegan-adegan telanjang.

Bagi IGAK, memang itulah fungsi keberadaan OTT: memberikan keleluasaan bagi filmmaker untuk mengeksplorasi tema dan visual tanpa takut dengan seleksi sensor.

Warganet yang mengaku muak, lanjut IGAK, rasa-rasanya tidak jauh lebih banyak dari warganet yang menikmati sajian series di OTT tersebut.

“Kenyataannya OTT terus produksi series yang dianggap sensual. Artinya, dibanding orang yang merasa jenuh, ternyata lebih banyak orang yang memang suka dengan series-series panas,” kata IGAK.

“Kasusnya sama seperti sinetron. Bisa jadi yang mengeluh itu bukan audiens pasar series tersebut. Itulah kenapa sesebel-sebelnya sama sinteron, tapi tetep diproduksi. Karena itu eskapisme, banyak orang nonton karena nontonnya nggak perlu mikir,” sambungnya.

Unsur sensual dan erotis dekat dengan budaya tradisional kita

Nur Alifa Tarunasari, Humaidi, dan M. Hasmi Yanuardi dalam penelitian berjudul “SINEMATOGRAFI INDONESIA: UNSUR-UNSUR PORNOGRAFI PADA SINEMA INDONESIA MASA ORDE BARU TAHUN 1980-1998” menyebut, secara tidak langsung ada pengaruh Barat dalam proses maraknya produksi film-film dengan adegan panas di Indonesia.

Bermula pada akhir 1980a-an, saat industri perfilman tanah air mengalami krisis. Karena saat itu mulai bermunculan saluran televisi swasta yang menayangkan film impor secara gratis. Belum lagi mulai bermunculan VCD bajakan.

Sentuhan sensual dan erotis memang menjadi hal wajar dalam film-film Barat. Sehingga filmmaker tanah air mencoba meniru gaya mereka untuk merebut kembali pasar.

Namun, menurut IGAK, ada/tidaknya pengaruh Barat, bagaimana pun secara budaya, Indonesia sudah sangat dekat dengan aspek sensualitas.

“Kita lihat relief di candi Borobudur, kesenian jaipongan, itu kan dekat dengan sensualitas. Itu bukan hal yang tabu. Lingga yoni, itu kan artefak alat kelamin,” ucap IGAK.

“Tapi memang dalam konteks modern, sering kali kita berhadapan dengan norma-norma kesusilaan yang baru, yang berbeda dengan dulu,” imbuhnya.

PR: mengejar industri Korea yang sebenarnya biasa aja

Toh, sejauh pengamatan IGAK, sensualitas sebenarnya hanya sentuhan kecil saja dalam produksi film atau series Indonesia hari ini. Lebih penting dari itu, filmmaker tanah air kini memproduksi sajian visual dengan tema yang lebih kaya.

Apalagi sekarang disokong adanya platform OTT seperti Netflix, sehingga filmmaker punya kebebasan mengeksplorasi ide dan tema.

“PR-nya, film-film kita masih belum bisa meraih potensi penonton yang besar. Dalam hal ini kita harus belajar dari Korea Selatan. Secara tema sebenarnya kan banyak yang biasa saja. Tapi sangat massif menguasai banyak lini. Kita masih agak panjang langkahnya untuk ke sana,” ungkap IGAK.

Sejauh ini, ada kecenderungan anomali dalam film-film Indonesia. Misalnya, secara kualitas bisa tembus festival internasional. Tapi secara komersil, terutama di pasar lokal, justru lesu. Atau sebaliknya.

Harapan IGAK, keduanya bisa menjadi hasil yang bisa diraih sekaligus oleh film yang diproduksi oleh filmmaker tanah air.

“Tapi ini bukan hanya PR filmmaker, tapi kita juga sebagai penonton jangan apriori kepada film kita, perbanyak nonton film Indonesia,” tutupnya.

Penulis: Muchamad Aly Reza

Editor: Ahmad Effendi

BACA JUGA: Di Film Horor Indonesia Kiwari, Puncak Kengerian Hantu adalah Ketika Sudah Jalan Kayang atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan