Demonisasi PKI berjalan terus seperti tak ada satu pun suara yang bisa menyetopnya. Kini, demonisasi atau pengiblisan itu juga sudah bukan lagi domain para (mantan) jenderal maupun aktivis tua yang mendapatkan panggung setelah Gestok, melainkan juga merasuki para aktivis yang turut berbaris menumbangkan rezim despotik Orde Baru pada medio 1998.

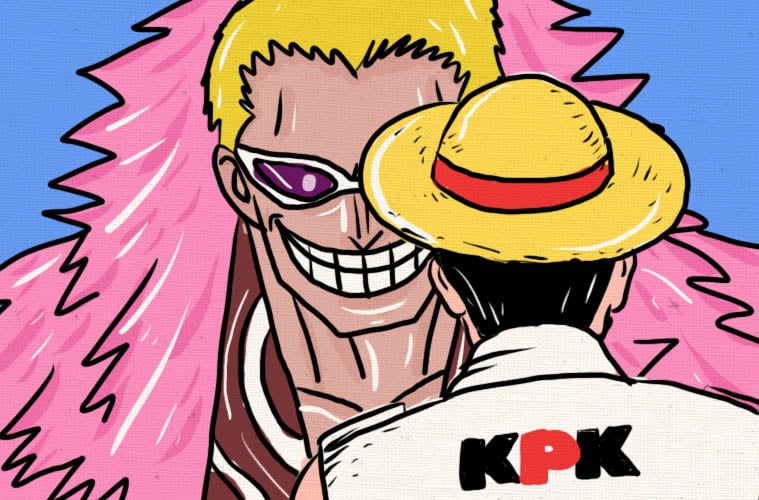

Pengiblisan itu makin ke sini makin absurd. Saya tak habis pikir, bagaimana bisa cara-cara KPK menggebuk para koruptor itu oleh para aktivis Reformasi dinisbahkan sebagai “cara-cara PKI”. Parafrase “cara-cara PKI” itu tentu saja bukan dalam pengertian positif, melainkan cara destruksi. PKI yang sudah menjadi demon separuh abad dan baru saja lewat titik didihnya di pekan akhir September kemarin, ketika disamakan dengan KPK, ya KPK itulah yang jadi iblis.

Para pemburu koruptor di banyak institusi politik dan pemerintahan itu tiba-tiba saja dituding memakai “cara-cara PKI”. Lihat, aktivis Reformasi yang mencari makan dan berak di partai yang secara kuantitas paling banyak kadernya yang tertangkap karena korupsi itu.

Dengan mengikuti nalar dan asumsi jahat banget dari kepala tanpa literasi dan cangkem bozok itu, izinkan saya memberi tahu Anda seperti apa “cara-cara PKI” dalam menghadapi korupsi.

Tanpa perlu menjadi sejarawan muda yang belum juga dapat sertifikat sebagai sejarawan seperti: Bonnie Triyana, JJ Rizal, dan Nursam, Anda dengan mudah tahu bahwa tak ada noda korupsi dalam sejarah PKI. Anda tak perlu juga sejeniyes sejarawan partikelir drop out IKIP Jogja Zen RS untuk mengerti bahwa PKI dan para elite pimpinannya tak pernah sekalipun tersangkut dengan korupsi yang menghebohkan jagat politik semasa.

Bandingkan dengan Jenderal Soeharto yang dipermalukan Jenderal Yani dan Jenderal Nasution karena terbukti korup di kesatuannya di Semarang sana dan melahirkan dendam berkepanjangan yang berujung pada pembantaian massal. Ngeri banget, Bung dan Nona.

Cobalah buka bila guk-gling di Andaroid Anda masing-masing dan Anda ketik “PKI, korupsi”. Lihat hasilnya, guk-gling tak mengeluarkan sebiji pun kliping artikel yang menunjuk langsung ada PKI dalam daftar yang membuat Anda punya amunisi meyakinkan dalam proyek demonisasi.

Jika pencarian sangat sederhana yang tak membakar tabungan lemak sedikit pun itu belum memuaskan rasa penasaran Anda, izinkan saya memberi tahu dua saja alasan mengapa PKI tak bersanding dengan korupsi. Semoga, “cara-cara PKI” untuk mencegah korupsi ini bisa Anda teladani!

Menjadi Elite Partai Adalah Teladan Bagi Massa Rakyat

Menjadi elite di lingkaran kuminis itu mestinya mendapatkan segala yang masyhur. Tapi, tidak dalam sejarah elite PKI. Berada dalam daftar pimpinan partai adalah kesediaan untuk hidup melarat. Mereka punya kesempatan untuk kaya, tapi tidak menggunakannya. Moral dasar perjuangan itu ujiannya ketika mendapatkan seluruh akses menumpuk uang, memperluas kepemilikan tanah, dan sertifikat kendaraan.

Korupsi itu bermula dari laku hidup politisi; terutama caranya berhadapan dengan bujuk rayu hidup glamor di perkotaan. “Norma deskriptif”—pinjam istilah psikolog politik UI Bagus Takwin (berita wawancara Kompas, 29 Juli 2017 hlm. 23, paragraf 14)—menjadi pegangan elite partai untuk menumbuhkan teladan. Norma atau aturan deskriptif ini adalah ejawantah dari norma “kebajikan” yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat sekitar yang kemudian menumbuhkan kepercayaan.

Misalnya, kalimat “menumpuk harta melalaikanmu dari perjuangan dan mencerabutmu dari kelas proletariatmu (baca: kelas kere, lumpen)” adalah norma instrinktif. Norma ini punya tenaga jika ada dalam praktik (norma deskriptif). Untuk mendapatkan bagaimana “norma deskriptif” itu bekerja dalam laku elite kuminis, jangan cari di BAP keluaran Mahmilub Angkatan Darat dong.

Lihat dari dekat bagaimana keluarga elite PKI ini menjalankan norma instrinktif itu. Masuk ke rumah orang nomor tiga dalam kepemimpinan PKI bernama M. H. Lukman, keluarga kiai asal Tegal yang memilih komunis sebagai jalan politik. Di DPR, jabatannya mirip dengan Fahri Hamzah, wakil ketua. Sekaligus, menteri tanpa portofolio dalam Kabinet Kerja Sukarno.

Melihat seisi rumah elite satu ini, Waperdam Subandrio saja malu. Nggak ada perabot apa-apa, walau tercatat tinggal di rumah dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dikasih kulkas, tapi isinya air putih belaka. Bagi anak-anaknya, makan kukis dan buah adalah kemewahan tak bertara. Untuk memberi makan enam belas mulut—termasuk kader-kader muda yang menginap di paviliun dengan semangat menggebu, tapi kere habis—ayam yang dipelihara untuk memasok protein nggak berkembang. Memelihara ayam di perumahan elite macam Menteng oleh keluarga Wakil Ketua DPR? Nggak banget kan?

Punya lima anak dan kebelet minta makan di restoran (baca: Rumah Makan Padang). Lukman nggak ikut serta. Dikasih duit cuma cukup untuk jatah tiga orang. Sisanya, pikirkan sendiri. Tanpa uang minum teh. Lima orang makan jatah tiga piring dan kepedasan, apa yang dilakukan anak-anak elite PKI ini? Lari secepatnya untuk pulang minum di rumah.

Pernah ketahuan ada anaknya belajar nyetir mobil dari mobil dinas negara, Lukman sangat marah. Karena mobil dinas itu untuk mempermudah pekerjaannya dan bukan disalahgunakan untuk kepentingan keluarga.

Jadi, Tuan dan Nona, elite dengan watak seperti inilah yang menjaga nyala dan marwah partai jauh dari api korupsi. Antiharta? Nggaklah. Njoto, orang kedua di PKI dan menteri di kabinet Sukarno, jelas berasal dari keluarga borjuis. Tapi, pernah dengar ada penumpukan harta? Nggak.

Elite ini punya beban lebih besar, menjadi teladan bagi massa rakyat yang paling menderita di bawah sana. Mereka adalah sandaran moral bagi tentara kere, buruh yang hidup pas-pasan, petani yang tak punya tanah garapan, nelayan miskin, sastrawan kere, serta dosen dan mahasiswa fakir.

Kepada siapa kelompok rentan dalam struktur masyarakat seperti itu menyandarkan kekuatan moral hidup mereka jika tidak mereka temukan dalam laku hidup para elite.

Dan itu tak berlaku hanya pada elite partai, tapi norma yang sama juga mestinya melekat pada elite tentara, yakni para jenderal. Teladan hidup harian seorang jenderal sangat besar artinya dalam memperkuat moral hidup prajurit paling papa di lapis bawah. Si papa yang jumlahnya berjibun-jibun di barak ini mudah sekali disulut amarahnya jika mereka melihat elite jenderal yang memimpin mereka berperut buncit semua alias jadi jenderal korup, jadi perwira korup yang tanahnya luas, mobilnya berjibun, rumahnya mewah, dan gaya hidupnya glamor.

PKI menyebut jenderal kek ginian sebagai jenderal kapbir!

Nah, untuk soal begini, Pak Jenderal tak usah segan meneladani elite-elite komunis. Jika nggak ena, cukup lihat hidup Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Apalagi, di hari kelahiran tentara nasional setiap 5 Oktober, jadikan tentara sebagai garda depan institusi nggak korup kek PKI. Kayak dulu, lembaga pemberangus kayak KPK di zaman PKI itu, ya inisiatornya tentara, Bapak dan Ibu Jenderal. Yang mengeluarkan peraturan bernomor PRT//PM/06/1957 itu kan dari Penguasa Militer Angkatan Laut dan Angkatan Darat.

Ayolah, jangan kasih kesempatan lagi si gugel nyatat banyak korupsi perwira tinggi. Kalaupun sudah terlanjur tercatat dan rakyat milenial sudah tahu, sudahi saja daftar itu sampai di situ. Toh lembar baru bisa dibuka lagi di setiap 5 Oktober. Ketimbang sibuk mau mengembalikan “Dwifungsi ABRI”, menjadi teladan antikorupsi keknya lebih mendesak deh. Kayak gaya PKI-PKI yang emoh korupsi gitu tampak keren!

Sebagai kakak dari KPK, institusi tentara sangat bisa membantu secara moral dan doa. Juga, tindakan, yakni nggak korup!

Membersihkan Partai dari Pendanaan Gelap

Kembali ke partai. Korupsi karena partai minta jatah banyak? Percayalah, ini bukan “cara-cara PKI”. Di mata PKI, itu modus belaka.

Bagi PKI, partai seyogianya dibangun oleh keringat massa rakyatnya. Mau bangun kantor pusat di Jakarta? Bertahun-tahun PKI itu buka sumbangan dompet duafa kepada pendukungnya, alih-alih melobi konglomerat tertentu. Saya, si tukang kliping ini, sampai bosan membaca tiap hari daftar penyumbang secara recehan di Harian Rakjat untuk bangun gedung pusat partai.

Mobilisasi massa membangun partai dari hal-hal yang receh seperti itu menimbulkan perasaan besar untuk turut memiliki partai. Dan, tentu saja ini adalah kontrol massa untuk menggunakan sebaik-baiknya kantor sebagai tempat bekerja dan berpikir untuk rakyat semata, lain tidak.

Demikian juga dengan nasib mesin-mesin literasi untuk pencerdasan massa rakyat, seperti jurnal, koran, dan badan penerbitan. Tentu saja semua perusahaan media itu dikelola dengan profesional dan dengan manajemen partai yang baik dan benar. Oplah koran dan jumlah eksemplar cetak buku makin tahun makin bertambah.

Bagaimana jika mesin literasi partai itu terkena masalah, misalnya? Nah, seperti yang dialami Harian Rakjat di pemberedelan yang ke-8 oleh penguasa (militer) perang di Jakarta pada November 1959. Apa yang dilakukan? Ngasong, Bung dan Nona. Semua elite partai, terutama politbiro, turun ke jalan melakukan protes dengan cara ngasong, menjual koran eceran. Ketua CC PKI D. N. Aidit kebagian ngasong di Stasiun Pasar Senen. Wakil Ketua I M. H. Lukman ngasong di Stasiun Jatinegara. Adapun Wakil Ketua II Njoto ngasong di Stasiun Tanjung Priok.

Saat ditanya oleh seorang nona cantik mengapa Bung Aidit sampai turut mengasong di panas terik, si Ketua ini menjawab lugas: “Rakyat wajib membela hariannya!” Jleb.

Sastrawan bagaimana sikapnya? Bikin petisi dan dibawa ke hadapan Presiden Sukarno. Juru bicara petisi siapa lagi kalau bukan si pujangga kebanggaan, Pramoedya Ananta Toer.

Itu hanya ilustrasi, jika mau membesarkan partai dan organ-organnya, ya jangan dengan cara korupsi dong. Gotong-royong kan masih bagian dari kearifan lokal. Gunakan kearifan lokal itu secara maksi untuk membangun partai beserta mesin-mesinnya. Katanya punya kader puluhan juta orang, masak sih nggak bisa. Masak sih pakai uang korupsi. Dan yang terpenting, untuk memobilisasi massa rakyat supaya ikhlas membantu apa saja yang dipunyai, integritas elite partai adalah pertaruhannya. Ingat, di atas norma inskriptif, ada norma deskriptif. Norma terakhir itu dikenal dengan “Moral Kominis”.

Elite yang berintegritas dan partai yang dibangun secara harian lewat jalan urunan yang bikin PKI ini galaknya naudubillah. Seperti nggak ada sungkan-sungkannya dengan lawan-lawannya. Mengapa begitu? Karena mereka selesai dengan diri (moral) mereka sendiri. Yang di depan mata dan segera dibereskan adalah tantangan bagaimana mendidik kader di desa untuk pintar/melek ideologi, menempa kader utama di kota dalam berbagai akademi internal untuk terampil manajemen politik, dan penggiat kebudayaan selalu punya jaringan luas ke dunia internasional dan tak berkekurangan apa pun dengan alat produksi dan panggung kebudayaan.

Untuk menutup esai ini, bacalah (semacam percakapan) yang saya sari patikan dari Editorial Harian Rakjat edisi 22 November 1958.

PKI teriak: “Membela komprador, melindungi koruptor, bertentangan dengan moral nasional.”

Si sinis mencemooh: “Omongkosong!”

Si jujur, tetapi pesimis, berujar: “Sangat baik itu dalil2, tapi bisakah dia dipraktekkan?”

PKI menjawab: “Menganggap bahwa ketentuan2 mayoritet yang tinggi tidak bisa dilaksanakan di kalangan bangsa kita, sama halnya dengan meludahi bangsa sendiri sebagai bangsa yang hina! Dikalangan massa rakyat, moral nasional itu sudah berlaku dan selalu berlaku. Moral hanyalah bejat dilapisan2 atas masyarakat!”

Tidak lupa, PKI juga menyindir golongan politik yang memperdagangkan semboyan “anti korupsi” sebagai kampanye belaka, tapi pada akhirnya korupsi juga. Ini sikap PKI: “Rupa2nya mereka menganggap semboyan ini senjata yang ampuh untuk merebut ‘kelereng’ alias kursi. Anti Korupsi? Kita akan segera mengatakan: akur sekali! Tidak pernah kita bersikap lain terhadap korupsi, kecuali menentang dan mengutuknya. Krisis ekonomi yang mencekam negeri kita sekarang memang diperdalam oleh merajalelanya korupsi, penyakit sosial yang terkutuk itu.”

Eh, kisah-kisah ini kok mirip dongengan saja ya? Anda betul, Bung dan Nona, PKI dan orang kominis memang dongeng drakula belaka dalam sejarah republik. Kita semua merasa seperti sangat dekat dan kenal, tapi pengetahuan kita tentang amal baik mereka secara harian nyaris kosong.

Nah!