MOJOK.CO – Jika saja RUU anti-kekerasan seksual melibatkan Rp466 triliun seperti RUU Ibu Kota Negara (IKN), pasti RUU itu segera diselesaikan.

Beberapa hari kemarin, seorang teman melontarkan pertanyaan menggelitik ke saya. “Bisa nggak ya RUU TPKS dan RUU PPRT pengesahannya secepat RUU IKN?”

RUU TPKS adalah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sementara, RUU PPRT adalah rancangan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga.

Sebagaimana sodara ketahui semua, UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan dengan sangat cepat. Hanya ada satu faksi di DPR-RI yang tidak setuju, dan ia adalah faksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Satu dari dua partai oposisi terhadap pemerintahan ini.

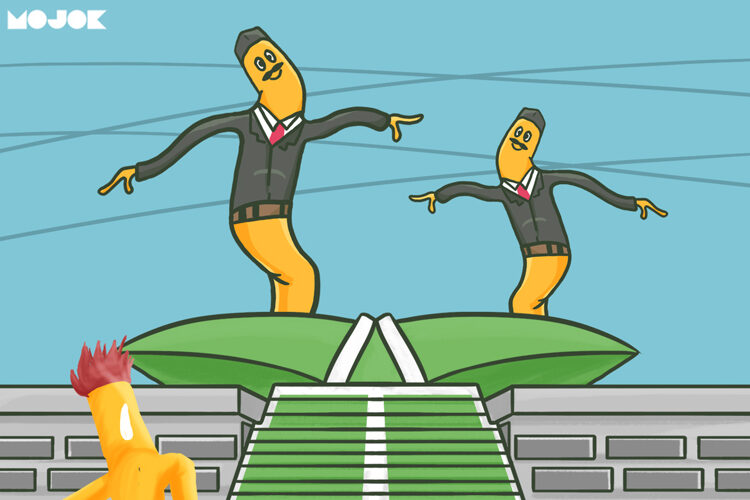

Jawaban saya terhadap pertanyaan kawan tadi singkat saja. Yakni, jika saja kedua rancangan undang-undang itu melibatkan Rp466 triliun, pasti bisa.

Saya sama sekali tidak tertarik pada perdebatan tentang ibukota negara ini. Sejak dua hari belakangan ini, lini masa saya penuh dengan perdebatan “Nusantara”, nama ibu kota baru itu. Sejarahwan bicara. Ahli bahasa bicara. Orang bolak-balik kitab kuno untuk mendukung atau menyalahkan nama Nusantara.

Begitulah negeri ini selama enam tahun terakhir ini. Kita berdebat hal-hal dangkal (banal). Hal-hal remeh temeh nan receh. Tidak ada dialog. Orang-orang hidup dalam gelembung-gelembung yang menggemakan apa yang mereka percaya.

Untuk pendukung presiden, ibu kota negara adalah langkah besar untuk mengembalikan kejayaan negara. Untuk penentangnya, ini adalah upaya sia-sia yang tidak ada gunanya.

Saya membaca Buku Saku Ibu Kota negara. Banyak konsep-konsep besar dituangkan di sana.

Seperti, IKN Nusantara akan menjadi “superhub” penghubung antara yang lokal dan yang global. IKN menjadi “center“-nya. Dalam bahasa buku saku tersebut, “Superhub IKN bersifat locally integrated, globally connected, dan universally inspired.”

Ambisi untuk membangun ibu kota negara yang baru ini sangat besar. Coba lihat saja targetnya. Dalam tahun 2045 (100 tahun Indonesia!), IKN ini diproyeksikan menjadi…

“Kota terdepan dunia dalam hal daya saing; 10 besar liveable city di dunia; dan mencapai net zero-carbon emission dan 100 persen energi terbarukan pada kapasitas terpasang – kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk >1jt jiwa yang akan mencapai target ini.”

Luar biasa indah kalau ini tercapai, bukan?

Saya tidak berpandangan terlalu jauh. Dalam buku saku tersebut disebutkan biaya untuk membangun ibu kota baru ini. Itu adalah Rp466 triliun.

Saya bisa membayangkan skala ekonomi yang bisa digerakkan dengan uang sebanyak itu. Yang langsung masuk di benak saya adalah siapa yang akan mendapatkan porsi dari uang sebanyak itu?

Bayangkanlah Anda mendapatkan tender untuk mengisi kursi dari 1/10 bangunan di ibu kota negara yang baru itu? Nilainya beberapa ratus miliar—tentunya.

Bayangkan bagaimana penguasa semen atau baja melihat kesempatan ini? Juga bayangkan bagaimana kontraktor yang akan mengecat pembatas jalan atau membuat zebra cross, atau membuat lampu lalu lintas.

Coba bayangkan, setiap langkah yang membutuhkan biaya itu. Dan uangnya sudah tersedia, Sodara-sodara!

Tentu argumen bahwa ibu kota negara yang baru akan menggerakkan ekonomi juga bisa diterima. Bayangkan kontraktor jalan akan menggaji ribuan buruh mereka. Seniman patung yang bikin istana akan membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan pekerja. Dan mereka dibayar.

Ribuan pekerja itu menghidupi anak istri mereka; dan keluarga mereka perlu Indomie, kornet, telur dan minyak goreng. Itu duit dari mana? Ya dari gaji bekerja pada seniman patung itu!

Tidak, saya tidak meragukan efek ekonominya. Jelas akan ada tetesan ke bawah, kecrit-kecrit sehingga orang kecil bisa hidup secara minimal.

Dan tentu pula saya melihat siapa yang akan meraup kekayaan paling besar dari Rp466 triliun (dan akan terus bertambah) ini. Saya bayangkan akan lahir konglomerat-konglomerat baru dengan kekayaan melimpah karena kontrak-kontrak ini.

Orang-orang yang perannya seperti James Hill, Jay and George Gould, Cornelius Vanderbilt, Edward Harriman, and Collis P. Huntington.

Mereka adalah nama-nama ini tycoons yang menjadi kontraktor infrastruktur kereta api di Amerika pada abad 19. Kekayaan mereka abadi hingga saat ini dan dinikmati anak cucunya.

Orang boleh mengatakan bahwa proyek IKN ini akan dikerjakan oleh BUMN. Iya mungkin betul. Tapi bukankah perusahan-perusahaan BUMN juga butuh para supplier?

Dan, kita adalah Indonesia. Di negeri ini (bahkan juga di negeri seperti Amerika) kontrak-kontrak ekonomi ini adalah politik. Artinya, perkoncoan dan jalinan politik menentukan siapa mendapat apa.

Untuk saya, isu ini jauh lebih penting dibicarakan ketimbang cekcok soal nama ibu kota. Hal yang juga penting untuk dibicarakan adalah…

… siapa yang akan menanggung beban Rp466 triliun itu?

Oh, tentu saja ini bukan dari pajak yang Anda bayarkan semua. Jangan khawatir. Lagipula, bukankah ini adalah ibu kota negara berbasis cuan, eh, utang?

Jadi tetap putus asa dan jangan pernah semangat.

BACA JUGA Brutalnya Hidup di Negara kayak Indonesia: Negara ‘Survival of The Fittest’ dan tulisan Made Supriatma lainnya.

Editor: Ahmad Khadafi