Mojok.co – Ibarat bayi, nama Nusantara sebagai nama ibukota baru itu dibuat bukannya tanpa perhitungan. Sudah mempertimbangkan historis, memori, dan visi.

“Beliau mengatakan Ibukota Negara ini namanya Nusantara.”

Demikian ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengumumkan nama calon ibukota baru Indonesia pilihan Presiden Joko Widodo.

Menurut Suharso, Jokowi membagikan kepadanya putusan nama calon ibukota baru pada 14 Januari 2022. Suharso mengumumkan semuanya tadi pada Senin malam, 17 Januari 2022, di Gedung Parlemen, saat mengikuti Rapat Pansus RUU Ibukota Negara.

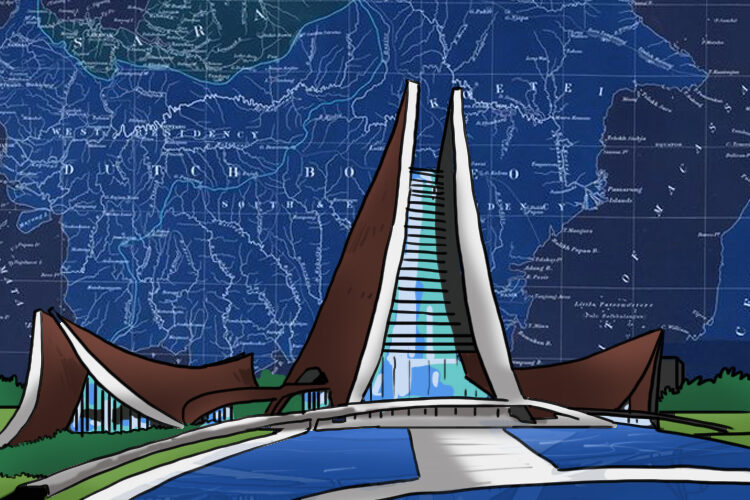

Pilihan Jokowi atas “Nusantara” sebagai nama calon ibukota baru, ujar Suharso, dilandasi dua alasan pokok. Pertama, “Nusantara” dipandang sudah dikenal sejak dahulu dan sangat ikonik di dunia Internasional.

Kedua, “Nusantara” juga mampu menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Agaknya yang dimaksud kenusantaraan oleh Jokowi dan Suharso ini berkaitan dengan keberadaan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan berpenduduk kaya warna secara etnis maupun agama.

“Saya kira kita semua setuju dengan istilah ‘Nusantara’,” ucap Suharso dalam pengumumannya soal nama calon ibukota baru.

Ternyata dalam hal respons publik terhadap pilihan nama tadi, Suharso kepedean dan meleset tebakannya. Soalnya, pilihan penamaan “Nusantara” bagi calon ibukota baru justru memicu kegaduhan di masyarakat, khususnya di media sosial. Ya wajar aja, lagian apa sih yang nggak gaduh di negeri ini?

Kalau masih seputar nama, tidak perlu sampai level nama calon ibukota negara, perihal nama anak-anak para pesohor pun sudah berapa kali juga memicu gaduh. Biasa aja.

Tidak cuma sekali ada seleb yang dirundung warganet karena nama anaknya yang baru lahir dianggap mirip dengan nama anak artis lain yang lahir lebih dulu. Ada pula seleb yang diserbu komen pedas netizen karena menyatakan keberatan sekaligus melarang nama anaknya ditiru orang lain.

Lima macam alasan kontra

Kembali ke soal pilihan Presiden Jokowi atas “Nusantara” sebagai nama calon ibukota baru. Sependek pengamatan saya atas seliweran komen di medsos, suara-suara kontra atas pilihan nama Nusantara antara lain terbagi menjadi lima macam alasan.

Pertama, “Nusantara” dianggap terlalu Jawasentris.

Kedua, juga masih terasa punya kaitan dengan poin pertama sebelumnya tadi, “Nusantara” dianggap terlalu beraroma nostalgia dan glorifikasi terhadap Majapahit.

Ketiga, “Nusantara” sebagai nama calon ibukota dianggap mereduksi makna Nusantara yang selama ini lazim dikenal orang sebagai sebutan untuk keseluruhan wilayah kepulauan.

Keempat, yang bisa dibilang masih berkaitan dengan alasan nomor tiga tadi, penamaan “Nusantara” untuk ibukota baru dianggap bakal bikin bingung orang soal nama kawasan dan nama ibukota.

Kelima, pilihan “Nusantara” untuk ibukota baru dianggap tidak kreatif, pakai nama yang itu-itu saja, juga tidak bisa menemukan nama baru yang keren.

Sebagai seorang yang menjadi peracik nama bayi dan jenama usaha sejak pertengahan 2019 lalu, perbolehkan saya ikut mengomentari pilihan terhadap “Nusantara” untuk calon ibukota baru. Termasuk dalam hal ini memerhitungkan lima poin kontra terhadapnya. Ya meski saya akui bahwa saya belum pernah menamai sebuah kota, apa lagi ibukota negara.

Mengibaratkan ibukota baru sebagai bayi

Saya menawarkan untuk mengibaratkan calon ibukota baru sebagai bayi. Nah, untuk menamai bayi, orangtua sejatinya membuat pilihan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Bisa semuanya diperhitungkan, bisa sebagian saja, atau bisa juga sekadar fokus ke salah satu poinnya.

Pertama, apa nama tersebut cukup unik, nyaman digunakan sebagai identitas, hingga dapat menjadi salah satu sumber kepercayaan diri?

Kedua, apa nama tersebut mampu mencerminkan berbagai latar belakang orangtua maupun keluarga besar, baik secara budaya, strata ekonomi, tingkat pendidikan, ideologi, hingga hobi dan kenangan tertentu?

Ketiga, apa nama tersebut berisi doa dan harapan baik tertentu untuk si bayi?

Keempat, apa nama tersebut sudah menggunakan pilihan kata yang tepat makna secara asal bahasa serta tepat penulisannya?

Kelima, apa nama tersebut cukup mudah dituliskan maupun diucapkan?

Antara B-Plus dan A-Minus

Nah, jika kurang lebih mengukur mutu penamaan “Nusantara” untuk ibukota baru memakai lima poin pertimbangan penamaan bayi tadi, pilihan atas “Nusantara” menurut saya sudah bagus. Jika dinilainya, skornya memang tidak mencapai A-Plus, tapi sudah bisa dianggap menyentuh antara B-Plus dan A-Minus.

Menurut saya, “Nusantara” yang terdiri dari empat suku kata, masih berada di kisaran panjang suku kata ideal untuk digunakan sebagai nama ibukota. Ini tidak sampai melebihi batas lima suku kata.

Dalam hal ini, saya jadinya memahami mengapa Presiden Jokowi memilih tidak menambahkan “Jaya”, atau “Pura”, atau juga “Karta” di belakang “Nusantara”, baik secara terjeda maupun nyambung jadi satu.

Pilihan terhadap “Nusantara” mesti pula diakui kental bobot historisnya. Umur istilah “Nusantara” hampir 800 tahun. Ini jika diukur dari sumber tertulis yang memuatnya, yakni Prasasti Mula Malurung yang diterbitkan pada 1255 Masehi oleh pihak Kemaharajaan Tumapel-Singhasari.

Lalu “Nusantara” tercatat digunakan oleh beberapa sumber tertulis pada era Tumapel-Singhasari hingga Majapahit, yakni Prasasti Sarwa Dharma (1269 M), kitab Desawarnana alias Nagarakretagama (1365 M), dan kitab Pararaton (1481 M-1603 M).

Pun “Nusantara’ mencerminkan pula ikhtiar sejumlah tokoh Pergerakan Nasional Indonesia pada awal abad XX untuk menemukan sekaligus mempopulerkan istilah pengganti “Hindia Belanda” dari antara bahasa-bahasa lokal Kaum Bumiputera.

Soewardi Soejaningrat alias Ki Hadjar Dewantara, EFE Douwes Dekker, dan Mohammad Yamin adalah tiga tokoh Pergerakan Nasional yang bisa dibilang pionir dari ikhtiar terpuji tadi.

Tudingan bahwa pilihan terhadap “Nusantara” selaku nama bagi ibukota baru bersifat Jawasentris dan dipenuhi nuansa nostalgia hingga glorifikasi terhadap Majapahit rasanya juga sudah tidak sepenuhnya tepat.

Ketimbang mengikuti makna dari era Majapahit, “pulau-pulau atau daerah-daerah di luar wilayah Jawa dan menjadi cakupan hegemoni Majapahit”, makna “Nusantara” yang saat ini digunakan orang Indonesia sejatinya lebih cenderung mengikuti rumusan baru dari paro awal abad XX ala Ki Hadjar, Nes Douwes Dekker, dan Yamin, yaitu “Kepulauan Asia Tenggara”.

Lagi pula kata “nusa” sebagai separo unsur pembentuk kata “Nusantara” ternyata dikenal variannya dalam berbagai bahasa yang termasuk rumpun bahasa Austronesia alias bahasa-bahasa lokal di Kepulauan Asia Tenggara.

Mengapa kita langsung suka menuding “Nusantara” sebagai Jawasentris? Padahal hampir seabad terakhir kita sebenarnya menggunakan nama racikan orang Inggris dan Skotlandia dari 1850-1851 untuk menyebut bangsa dan negara kita. Istilah “Indonesia” rasanya juga sangat jarang dilabeli Anglosentris atau Eropasentris.

Karena penamaan lebih condong ke pertimbangan historis, menjadi bisa dimengerti bahwa pilihan kemudian mengerucut dan akhirnya jatuh ke “Nusantara”, bukan ke suatu istilah yang benar-benar baru dan terasa lebih segar secara kebahasaan.

Oh ya, secara pribadi rasanya saya tidak meragukan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya bisa memilih nama ibukota baru yang kreatif dan lebih terasa segar secara bahasa, racikan kata, maupun pemaknaan. Kalau nggak percaya tengok saja penamaan anak-anak serta cucu-cucunya. Klien-klien saya banyak sekali di antaranya yang me-request racikan nama bayi mereka mengikuti atau mendekati gaya penamaan anak-cucu Jokowi.

Saya mengamini alasan yang digunakan Suharso Monoarfa saat mengumumkan pilihan Jokowi menamai ibukota baru sebagai “Nusantara”. Ya, “Nusantara” memang populer secara nasional dan regional dalam seabad terakhir. Penggunaan istilah “Nusantara” tidak cuma populer di kalangan orang Indonesia.

Orang Malaysia bisa dibilang sangat menyukai istilah ini, lalu menggunakannya sebagai padanan endonim favorit mereka untuk Kepulauan Asia Tenggara, yakni Kepulauan Melayu atau Alam Melayu. “Nusantara” boleh dibilang dikenal juga oleh banyak orang Singapura, Brunei Darusalam, bahkan juga India. Dalam penilaian saya, di dalam istilah “Nusantara” juga terdapat citra wilayah luas serta geliat maritim

Memori dan visi

Saya agaknya dalam posisi berlawanan dengan banyak netizen yang menganggap pilihan “Nusantara” sebagai nama ibukota baru itu tidak kreatif dan mereduksi makna Nusantara sekaligus membuatnya jadi rancu.

Menurut saya, pilihan terhadap “Nusantara” malah membantu menjaga memori bahwa istilh “Nusantara” sekaligus bermakna “Kepulauan Asia Tenggara”.

Pilihan terhadap “Nusantara” juga cerminkan visi untuk menjadikan si ibukota sebagai pusat kawasan. Ini tentunya sekaligus visi mengukuhkan Indonesia dapat menjadi pemain penting dengan peranan lebih signifikan lagi di Asia Tenggara maupun Pasifik.

Itu juga antisipasi lho. Siapa tahu lho nanti Malaysia memutuskan menggunakan “Nusantara” menamai suatu hal yang signifikan di sana, entah nama laut, entah nama gedung pencakar langit, entah suatu monumen megah. Nanti orang Indonesia terlongok-longok dan dongkol seperti ketika Malaysia berhasil mendaftarkan seni kain songket sebagai warisan budaya mereka ke pihak UNESCO.

Soal ketidaknyaman bahwa selama ini “Nusantara” cenderung dipakai sebagai nama kawasan, menurut saya itu perkara kebiasaan. Seiring waktu, jika kotanya sudah jadi dan namanya tersemat, orang akan terbiasa serta beradaptasi dengan dualisme maknanya.

Nyatanya banyak kan negara lain, juga provinsi dan kabupaten di Indonesia yang namanya sama atau mirip sekali dengan ibukotanya. Kemiripan tidak cuma di makna, tapi bahkan di penulisannya:

Brazil dan Brasilia; El Salvador dan San Salvador; Ajazair dan Aljir; Mexico dan Mexico City.

Jambi dan Jambi; Bengkulu dan Bengkulu; Gorontalo dan Gorontalo.

Sleman dan Sleman; Bantul dan Bantul; Klaten dan Klaten.

Penulis : Yosef Kelik

Editor : Agung Purwandono

BACA JUGA Wajar kalau Pindah Ibu Kota Negara Lebih Menggiurkan bagi Pejabat Kita dan artikel menarik lainnya di rubrik ESAI.