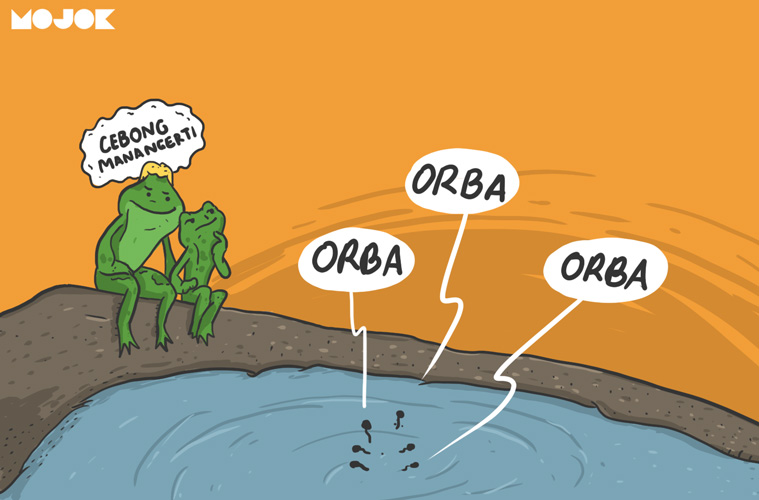

MOJOK.CO – Pendukung Jokowi yang kekeuh menuduh kubu sebelah punya bau Orba, sepertinya masih belum paham, siapa Orba sebenarnya.

Bertandinglah dalam Pilpres 2019 ini tanpa harus meneriakkan keras-keras lagi pernyataan yang kelihatan gagah, namun unsur menipunya sangat vulgar dan berisik: “Hati-hati pilih yang sana. Ada bau Orba!”

Jika itu dilakukan para pendukung garis keras paslon Jokowi-Amien, apa mereka itu nggak punya rasa empati sedikit pun kepada koalisi partai pengusung? Tepat di titik itu, Golkar (dengan G besar) mestilah kita sebut tanpa mengurangi rasa hormat kepada golkar-golkar kecil yang juga jadi pendukung, yakni Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Kok, ya, tega kalian menaruh “nama” Golkar di bawah karpet dalam “debat swasta” yang tak berkesudahan? Betul, dalam “debat negeri” yang diselenggarakan KPU, tuding-menuding dengan “bau Orba” ini nggak ada. Dan, ini yang betul.

Main gertak dengan dengan “bau Orba” ini justru terjadi di “debat swasta” yang berlangsung secara harian di media sosial. Sudah nggak dibayar sebagai panelis, ngotot lagi. Kalau di “debat negeri”, panelis kan, dapat reimburse dari KPU. Paling nggak, ada dana transportasi dan penginapan. Lha, kalau “debat swasta”? Bahkan pengganti pulsa pun kadang nggak ada, apalagi pengganti waktu yang habis percuma hanya untuk berteriak paling lantang dengan pengandaian: “Jika kamu pilih yang di sana, monster Orba bakal kembali!”

Sialnya, model politik menakut-nakuti macam itu sudah terjadi di pemilu 2014. Eh, kini, malah diulangi lagi di Pemilu 2019. Apa ya nggak, bosen?

Umumnya, pengguna terbanyak “bau Orba” sebagai bola peluncur mematikan lawan ini adalah pengusung garis keras Jokowi. Lebih khusus lagi, dari kalangan aktivis, baik yang ngendon mencari sesuap nasi di internal partai maupun masih antre untuk dapat restu dari ketua umum. Si milenial yang kemudian membuatnya riuh dan mirip pesta, namun palsu belaka.

Insyaflah, Wahai Manusia, baik yang sudah berumur maupun si milenial! Orba tidak sedangkal itu~

Golkar si Orbais ori yang sekamar hotel bersiang-siang bermalam-malam merumuskan perjuangan memenangkan petahana untuk lima tahun lagi menghuni Medan Merdeka Utara itu, adalah seniornya senior dalam praktik kepartaian Indonesia. Golkar itu partai tertua yang masih eksis hingga kini di Indonesia.

Bekerja sama dengan ABRI sebagai bhayangkara dan mesin birokrasi bernama PNS sebagai mesin diesel, Golkar menjadi pemenang tanpa sela dalam tiga dekade saat Repelita hadir berjilid-jilid, saat Kabinet Pembangunan tampil dengan penambahan berjalan angka romawi.

Ada, sih, PPP dan PDI Perjuangan. Namun, kedua partai hasil politik fusi Orba itu tampak hanya pelengkap formal supaya secara zahir ada “kompetisi”. Hanya kemenangan yang dimiliki Golkar. Kekalahan, bukan hanya tabu, tapi nggak ada dalam sejarah Golkar sebelum tiba tahun “pause”, 1998.

Kala Reformasi yang tampak heroik dan membara itu datang, ternyata tak mampu membunuhnya. Pause pun nggak, apalagi shut down. Orba baik-baik saja di ekosistem politik Reformasi ini. Alih-alih menjadi liliput, Golkar selalu berada dalam tiga besar perolehan suara.

Kenyataan itu, mau tidak mau, mestilah kita terima dengan lapang dada. Termasuk legawa saat Orba tak hanya dekat di mata, namun satu meja makan dan seranjang hotel dengan Orba tiap kontestasi politik tiba, baik di pusat maupun daerah.

Mau ngomong Orba, pahamilah, ada tiga infrastrukturnya: Golkar, ABRI, PNS. Dan, ketiganya berkiblat pada satu titik: Cendana.

Di “Keluarga Cemara Cendana”, memang ada Prabowo Subianto yang memiliki privelese dan akses secara seks. Namun, Orba bukan toys shop, ia tidak hanya soal seks. Buktinya, Prabowo tertendang begitu saja dari politik ranjang Cemara Cendana saat Mbak Titik bilang “Cukup, Mas Prab!”

Artinya: modal peler bukan hal dominan agar utuh menyandang predikat Orba secara kafah.

Orba itu sistem berpikir yang hegemonik. Untuk bisa begitu, ia ditopang pilar-pilar. Salah satu pilarnya yang menjadi dominator sejak pemilu tahun 70-an hingga tahun 1997 itu, ya, Golkar.

Buka buku otoritatif soal Golkar yang ditulis David Reeve yang sudah diterjemahkan oleh Komunitas Bambu pada 2013 dengan judul Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika. Partai ini adalah pohon yang ditanam Orba cum Harto agar sah NKRI ini disebut menjalankan “Demokrasi Pancasila”. Partai ini juga hanya dibikin untuk satu kondisional: siapa pun penguasanya, mereka ada di dalamnya sebagai pemain tengah.

Tak ada dalam catatan sejarah Golkar itu tumbuh menjadi oposisi. Kader Golkar tak pernah dididik untuk jadi oposan. Di silabus pengaderan mereka, lema “oposisi” itu tak pernah dikenal.

Memang, banyak orang sedang menunggu sejarah besar terjadi saat Golkar kelihatan “gagah” berkoalisi di parlemen hasil Pemilu 2014 untuk menjadi lawan eksekutif. Jika itu terjadi, sejarah baru Golkar tengah digosok. Mencoba kemampuan lain sebagai lawan tanding kekuasaan.

Tunggu tinggal tunggu, drama itu nggak muncul. Yang justru keluar dari panggung pertunjukan adalah cium pipi ka dan ki antara petinggi teras Golkar dan Jokowi.

Bagi mereka yang mengikuti rantai sejarah perpar”TAI”an di Indonesia, sikap Golkar yang putar haluan kembali ke dermaga dan memilih sekubu dengan petahana itu dengan mudah ditangkap sebagai kepulangan ke khitah natural: “aparatur pembangunan”.

Kata si itu, Jokowi cerdas bisa memecah koalisi merah putih yang terdiri dari PKS, PAN, Gerindra, Golkar, PPP, dan PBB di hari pertama parlemen bersidang usai Jokowi dilantik menjadi presiden ke-7. Kata si ini, Jokowi sukses “menaklukkan” Golkar hingga sekubu dengannya. Kata ini-itu, semuanya karena Kalla, mantan ketua umum Golkar, yang menjadi pendamping Jokowi di pemerintahan.

Bukan, kata saya.

Secara sederhana, Golkar hanya mendengarkan bisikan naluri naturalnya sebagai bagian dari kekuasaan dengan sejarah panjangnya sebagai utusan Orba paling otentik.

Ketika Orba genuine bernama Golkar itu sukses beradaptasi dengan pemenang pilpres, tinggallah spare part-nya yang masih bertulang lunak itu mendaku diri oposan bersuara lantang. Golkar yang sangat berpengalaman di segala bidang, barangkali hanya nyengir saja dan berbisik: “Kalian kira manis jadi oposan. Pait, sobat qisminku!”

Golkar itu mengamalkan hukum evolusi Alfred Russel Wallace dalam medan politik Indonesia, yakni bukan yang terkuat yang bertahan, namun yang paling bisa beradaptasi. Bukan saja dalam gelanggang politik praktik beradaptasi itu terjadi, tapi juga dalam segala ranah kehidupan. Dari soal duniawi hingga ukhrawi.

Kemampuan beradaptasi itulah yang membuat Golkar si Orbais ori 24 karat ini bukan hanya seranjang sepelukan dengan aktivis-aktivis galak dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), oposan sengit dari banteng PDIP, namun juga tumbuh subur di tubuh Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, hingga di PSSI.

Bahkan, sekiranya PKI dan komunis masih ada, mungkin juga semuanya ter-Orba-kan oleh “politik adaptasi” Golkar tersebut. Sayang sekali, Bung dan Nona, PKI dijadikan kambing sembelihan akikah untuk kelahiran dan tegaknya Orba di persada politik.

Kepada Golkar si spare part Orba genuine, mari menjura! Kamulah juara dari semua permainan dan “debat swasta” yang melelahkan ini, baik lelah lahir maupun sesak batin.

Itu.