Kalau agama datang untuk mengajarkan kebenaran dan membereskan akhlak yang berantakan, mengapa hal yang sebaliknya juga terjadi? Mengapa agama justru digunakan menjadi amunisi untuk saling serang dan menistakan kemanusiaan?

Di medsos, misalnya, kita bisa menyaksikan kontradiksi semacam itu. Orang beriman pada pagi hari bisa mengutip ayat suci tentang kemuliaan akhlak, tapi satu atau dua jam kemudian tanpa ragu menyebar fitnah dan kebencian, mencaci dan menghina dengan tujuan menyakiti hati atau mengajak orang marah dan berbuat kerusakan. Bahkan kita bisa melihat ada yang berlaku seperti burung bangkai. Mengamat-amati orang lain untuk mencari kesalahannya. Begitu seseorang berbuat satu kesalahan, ramai-ramai orang “membantai” orang itu, mem-blow up kesalahan itu, mengorek-orek aibnya, menggunjingkannya dalam status dan komentar-komentar medsos hampir setiap hari, seakan-akan seluruh kehidupan orang yang mereka benci bisa dirangkum dalam satu kekeliruan saja.

Tuhan berkata, ‘Kebenaran itu datang dari Rabb-mu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu.’ Tentu hanya sedikit yang membantah ayat ini dalam perkataan, tapi banyak yang membantahnya dalam tindakannya. Bagaimana itu bisa terjadi?

Barangkali persoalannya adalah orang awalnya ingin mencintai Sumber Kebenaran, yakni Tuhan, dengan taubat dan meningkatkan ibadah. Namun setelah banyak beribadah dan merasa mulai mencintai Tuhan, orang lupa bahwa kebenaran itu datang dari Tuhannya, bukan dari diri sendiri. Orang lupa bahwa Tuhan itu punya Kehendak, yang harus ditaati. Orang yang mencintai harus membuktikan cintanya dengan menuruti Kehendak Kekasih-Nya, apalagi yang ingin mereka cintai adalah Yang Mahabenar. Tuhan adalah al-Haqq, maka Kehendak-Nya juga haqq, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ujian besar pembuktian cinta ada di sini.

Karena itu, ada riwayat, seseorang bertanya kepada seorang sufi bernama Sarmad, “Bagaimana aku belajar mencintai Tuhan?” Jawabannya sungguh mengagetkan, “Pergilah belajar kepada Iblis.”

Iblis awalnya adalah malaikat yang paling tekun ibadahnya, sehingga ia mencapai kedekatan dengan Tuhan. Namun saat Tuhan memerintahkannya sujud kepada Adam, Iblis menolak. Iblis lupa bahwa Tuhan Maha Berkehendak dan Mahatahu apa yang Dia kehendaki. Iblis bersikap sombong karena ia mengklaim lebih tahu apa yang seharusnya dia lakukan kepada Tuhan, walau itu menentang Kehendak-Nya sekalipun. Maka Iblis pun jatuh. Kejatuhannya tak membuat kesombongannya surut, ia justru semakin marah dan bersumpah akan mengajak orang-orang mengikuti jejaknya.

Dalam beberapa hal, sebagian dari kita mengikuti jejak Iblis ini. Karena merasa sudah paham agama dan lebih banyak ibadah daripada orang lain, kita merasa lebih baik daripada orang lain, seakan menggemakan kembali alasan pembangkangan Iblis: “Ana khairun minhu,” aku lebih baik ketimbang dia. Kita lupa bahwa manusia hanya penerima kebenaran, bukan sumber utama kebenaran.

Kita bukan sumber kebenaran, sebab ada hawa-nafsu dalam diri yang selalu menjadi pintu masuk Iblis untuk merayu kita mengikuti jejaknya. Saat maksiat, orang lebih mudah melihat ada peran hawa-nafsu. Namun saat dalam ketaatan, orang jarang yang bisa melihat ada hawa-nafsu yang dibantu Iblis untuk membegal ibadah dan ketaatan itu secara pelan-pelan dan halus.

Tetapi bagaimana kita tahu bahwa amal ibadah kita pada hakikatnya didasari oleh nafsu? Muhasabah atau introspeksi diri adalah salah satunya. Kita perlu tahu bahwa dalam berbuat kebaikan, sebenarnya mematuhi siapa? Apakah ketika berbuat baik kita benar-benar mengikuti kehendakNya?

Terkadang, tanpa sadar niat awal kita yang baik dibelokkan nafsu untuk mengklaim bahwa diri sudah lebih tinggi derajat kebaikannya daripada orang lain. Jika kebanggaan diri yang lembut ini dibiarkan dan ditimang-timang terus, ia akan menguat dan secara halus membuat lupa bahwa segala kebaikan datang dari Allah, bukan dari diri sendiri. Karena sudah merasa paling benar, setiap ada ayat yang mengecam keburukan, ayat itu dipakainya untuk orang lain, dan setiap ada ayat tentang kebaikan, ayat itu dipakai untuk dirinya sendiri.

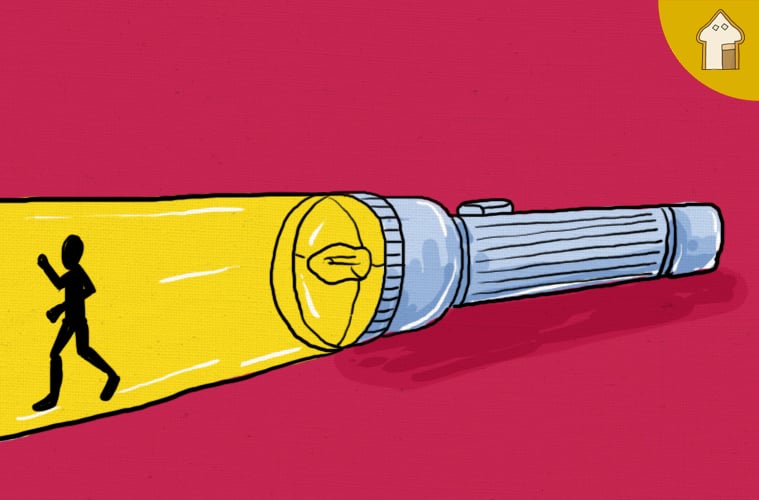

Kita lantas hanya seperti pemulung kebenaran dan kebijaksanaan, menempatkannya sebagai etalase, sedangkan diri kita sendiri tak pernah lekas-lekas diperbaiki dengan segala kerendahan hati. Kita memperbudak kebenaran demi memuaskan hawa nafsu kita.

Jadinya kita tampak beribadah, tapi hakikatnya “mbribik” atau “modusin” Tuhan agar Dia mengikuti maunya kita. Ibarat kata, seperti seseorang yang menutupi keburukannya dengan kata-kata indah sambil memantas-mantaskan lahirnya di depan orang kaya agar orang itu kepincut dengan tujuan untuk morotin kekayaannya. Dalam ranah ibadah, perilaku seperti itu tampak dalam, misalnya, beristighfar agar rezeki lancar, bukan karena ingin mengubah perilaku lahir-batin agar bisa istikamah mengikuti Kehendak-Nya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang-Nya. Tidak heran jika ada orang selalu salat dan beristigfar namun tetap korupsi, berdusta, atau mencaci dan menghina orang lain. Itu karena hakikatnya mereka beribadah kepada hawa-nafsunya sendiri, sehingga menganggap diri adalah ukuran dari segala kebenaran dan kebaikan.

“Andaikata kebenaran itu mengikuti hawa-nafsu, maka binasalah langit dan bumi.” [Q.S. al-Mu’minun: 71]

Wa Allahu a’lam bi muradihi.