Dalam serial TV Money Heist, kawanan perampok menamai diri mereka dengan nama kota-kota dunia. Mulai dari Tokyo, Berlin, Denver, Oslo, hingga Helsinki–sebagai kedok untuk menyamarkan identitas. Namun, jangan harap menemukan nama-nama seperti Ngemplak, Pakem, atau bahkan Nologaten pada sekelompok pencuri buku yang saya temui ini, meskipun wilayah operasi mereka berada di Jogja.

Aji (bukan nama sebenarnya) mungkin tidak memiliki identitas khusus seperti komplotan bertopeng Salvador Dali itu. Namun, menurutnya, ia memiliki semangat yang sama: idealisme.

Idealisme yang dimaksudnya adalah keyakinan bahwa pengetahuan tidak boleh dimonopoli. Dalam bahasanya, “semua orang berhak membaca”. Keyakinan itulah yang mendorongnya kerap membagikan buku-buku hasil curiannya kepada mereka yang minim akses baca, terutama anak jalanan.

“Mungkin caraku ini dianggap salah. Tapi aku bodo amat. Aku seneng kok bikin malaikat bingung,” ujarnya sambil terkekeh, membuatku tertular tawanya. Meski tak benar-benar lucu, saya sempat membayangkan betapa bingungnya malaikat mencatat amal Aji: ia membagi ilmu, tetapi dari hasil mencuri.

Pengakuan si pencuri buku

Malam itu, di bawah langit Jogja yang cerah, Aji, yang berpenampilan kasual dengan jins dan kaus, tanpa atribut apapun yang mengingatkan pada pencuri, mengeluarkan sebuah barang dari tasnya yang akan menjadi bahan pembicaraan sepanjang malam: buku. Di hadapan saya, pria berkumis tipis itu memamerkan sebuah buku yang tampak baru, lengkap dengan aroma khas kertas.

“Togamas, di Kotabaru,” ujarnya, seolah menebak pertanyaan yang ingin segera saya lontarkan setelah melihat Guns, Germs, and Steel karya Jared Diamond di tangannya.

“Udah lama, sih, ngambilnya. Cuma baru kubuka. Tebal banget, belum niat bacanya.”

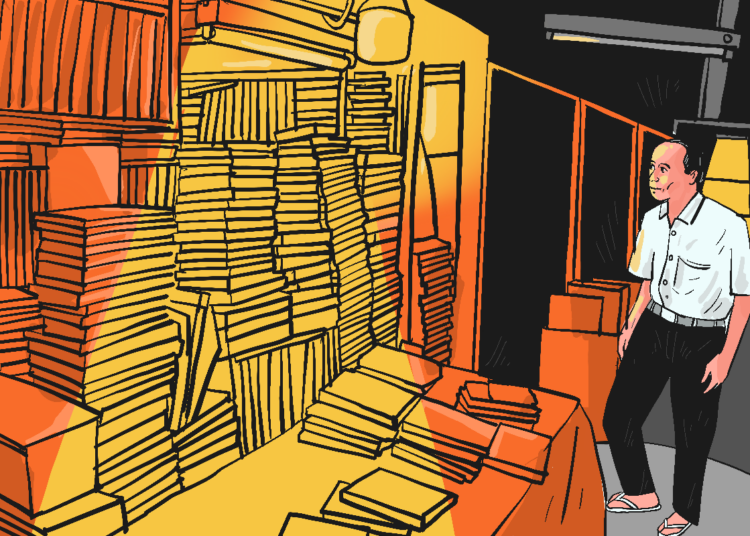

Ya, Aji adalah salah satu pencuri buku di Jogja. Ia tidak bekerja sendirian. Bersama tiga rekannya–sebut saja Aan, Niko, dan Toni–pria asli Jogja ini telah bergerilya ke berbagai lokasi yang memajang buku di dalamnya. Mulai dari perpustakaan kecil tingkat kelurahan, perpustakaan kampus, hingga toko buku besar dan megah sekalipun.

“Awalnya iseng, nyomot dari rak di kost-an temen. Tapi lama-lama kok asyik ya. Apalagi pas tahu temenku nggak sadar bukunya diambil,” katanya.

Ia tidak mengingat persis kapan pertama kali memulai aksinya. Mahasiswa jurusan Bahasa Inggris ini mula-mula hanya bercerita kepada beberapa teman terdekat bahwa ia akan “mengambil” beberapa buku di bazar Gramedia.

Menurutnya, pengamanan buku-buku di bazar yang digelar di luar ruangan itu longgar. Akhirnya, Aji pulang membawa tiga buku curian sebagai “buah tangan”. Ia lupa judulnya, tetapi mengaku sedikit menyesal karena secara kualitas buku-buku itu tidak sesuai ekspektasinya.

“Kayak buku-buku tips gitu. Nggak jelas banget,” ujarnya sambil tertawa.

Melihat “keberhasilan” dia, Aan, Niko, dan Toni pun mengikuti jejaknya. Mereka datang ke bazar buku yang sama dan mencoba mengutil beberapa judul secara acak.

Hasilnya sama: buku-buku yang mereka dapatkan tidak sesuai harapan. Dalam bahasa mereka, itu “buku-buku nggak laku”. Menurut Aji, jika sebuah buku dihargai sepuluh ribu untuk tiga eksemplar di bazar tersebut, berarti memang tidak laku.

“Masih untung kita curi, jadi kelihatan laku kan?” Aji kembali tertawa, sambil bersumpah tidak akan lagi mencuri di bazar itu.

“Kami ini nyuri ilmu, bukan biografi tokoh nggak jelas yang ngebet tenar,” ujarnya, berkelakar tentang buku curian paling absurd yang ia ambil secara acak.

Riset, amati, eksekusi

AJ menatap sekeliling. Ia menghitung berapa petugas perpustakaan yang berjaga. Dengan percaya diri, ia berjalan menuju sebuah rak dan mengambil beberapa buku secara acak. Di tengah gerakannya, matanya yang minus dua itu mencuri-curi pandang ke arah pintu masuk. Ia menerka, di mana letak sensor pendeteksi buku? Namun, sejauh pengamatannya yang singkat, tak tampak indikator keamanan apa pun. “Kayaknya bakal gampang,” batinnya.

“Aku cari dulu di katalog. Kalau ketemu ya ambil; kalau tidak, ya pokoknya pilih yang bagus,” tuturnya, mengingat salah satu aksinya di Perpustakaan Kota Jogja, beberapa tahun silam.

Saat itu perpustakaan sedang sepi: jam operasional dibatasi karena pandemi. Setelah mendapatkan target incaran, ia menata buku-buku tersebut–ditumpuk bersama buku-buku miliknya yang sengaja ia bawa sebagai kamuflase.

“Di bagian outdoor perpus ada semacam gazebo. Aku bawa semua buku ke luar. Kalau ada petugas curiga, tinggal bilang aku mau baca di luar,” lanjutnya.

Ia mengisap rokok Diplomat dalam-dalam sebelum menutup ceritanya: “Dan aku berhasil keluar tanpa alarm sedikit pun,” ujarnya dengan nada penuh kemenangan.

Menurut Aji, petugas yang berjaga tampak tidak fokus. Ada yang sibuk bermain gawai, beberapa mengobrol, dan ada juga yang (mungkin) tertidur di pojok ruangan. Tidak ada yang menggubrisnya berjalan santai keluar dengan setumpuk buku. Ia pun mengibaratkan kelegaannya, “Lega kayak bisul pecah,” ujarnya–membuat saya menghela napas geli.

Polanya pun berulang di perpustakaan lain. Mulai dari riset sederhana, observasi lokasi, menyusun rencana, lalu eksekusi. Begitu pula kawan-kawannya. Meski kuliah di kampus berbeda, mereka satu tongkrongan dan satu “visi”. Dalam beberapa kesempatan bahkan bekerja sama–berdua, bertiga, hingga berempat. Untuk target sulit seperti toko buku, mereka membutuhkan waktu dan perencanaan lebih matang.

“Misalnya Togamas Gejayan. Kami gantian datang beberapa hari. Amati CCTV, posisi rak, mana yang aman,” kenangnya.

“Pas hari H, ada yang tugas ngawasi, ada yang ngambil, ada yang gosok barcode. Bagi peran biar rapi.”

Kini, Aji mengaku masih hafal rak-rak “aman” di toko tersebut. Tetapi, ia dan kawanan sudah tidak lagi menjadikan Togamas sebagai target.

“Semacam kode etik, ya. Udah terlalu sering ngambil di sana,” ujarnya, nada suaranya sedikit merendah.

Fenomena pencurian buku oleh mahasiswa bukan hal baru. Artikel People Who Steal Books karya E. C. Abbott menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pencurian di perpustakaan akademik justru mahasiswa. Motivasinya berkisar, dari tekanan akademik hingga kebutuhan membangun koleksi pribadi–bukan keuntungan ekonomi.

Menurut Abbott, buku-buku yang dicuri biasanya adalah yang paling dicari dan bernilai akademik. Temuan ini memperlihatkan bahwa pola perencanaan dan kerja tim seperti kelompok Aji bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari dinamika komunitas kampus yang lebih luas.

Sementara itu, SPV Officer Togamas Affandi, Arif Setyadi (30), membenarkan pencurian buku masih terjadi di toko tempatnya bekerja. Ia pernah menangkap pelaku beberapa tahun lalu, meski akhirnya diselesaikan secara damai. Namun, setelah pandemi, ia merasa kasus menurun—walau yakin masih ada.

“Kalau laporan penjualan dan stok tidak balance, biasanya ada yang hilang,” jelasnya.

Arif menegaskan bahwa selama tidak tertangkap tangan, ia tidak bisa langsung menuduh seseorang mencuri.

Namun secara pribadi, ia mengaku masih dapat memaklumi pencurian yang dilakukan karena terpaksa. Misalnya benar-benar butuh buku tapi tak mampu beli.

“Tapi kalau buat dijual lagi, itu lain cerita. Namanya mengkhianati kami para pekerja, dan penulis,” tegasnya.

“Kalau gitu, Robin Hood juga jahat!”

Aji mengernyitkan dahi. Ia mengisap rokoknya terburu-buru setelah mendengar laporan CNBC yang saya ceritakan. Laporan berjudul “Inside the 2004: 6-Million Transy Book Heist and How They Got Caught” itu mengulas kisah penangkapan empat pencuri buku di Perpustakaan Transylvania University, Kentucky, AS, pada tahun 2004.

Jurnalis Fortune, Tom Huddleston, menuliskan bahwa nilai total buku langka yang menjadi target mencapai 5,7 juta dolar AS. Namun, setelah berhasil melumpuhkan penjaga perpustakaan, Betty J. Gooch (50), para pelaku panik dan justru mengambil buku-buku yang kurang berharga.

Dua bulan kemudian, polisi menangkap empat pelaku: Spencer Reinhard, Warren Lipka, Eric Borsuk, dan Charles Allen, mahasiswa berusia 19–20 tahun dari kampus sekitar perpustakaan. Rencana yang telah mereka susun lama berantakan; keuntungan gagal, hukuman penjara menanti.

Dengan nada menolak disamakan, AJ menegaskan bahwa tindakannya tidak dimaksudkan sebagai kejahatan untuk keuntungan pribadi. Ia menekankan bahwa ia dan kawanannya tidak pernah menjual buku hasil curian.

“Toh, pemilik toko buku besar tidak akan jatuh miskin kalau satu dua buku hilang,” ucapnya.

Seperti kredo yang akrab terdengar: semakin malam, obrolan di kedai kopi semakin filosofis. Begitu pula malam itu. Sambil menyeruput kopi keduanya, Aji mengeluarkan ponsel dan menunjukkan sejumlah foto dari sebuah akun Instagram.

“Kami membantu memenuhi hak yang tidak dipenuhi negara,” katanya.

AJ bercerita bahwa ia menyumbangkan sebagian buku curiannya ke beberapa lembaga atau ruang baca alternatif yang dikelola komunitas dan kolektif. Baginya, negara seharusnya mempermudah akses membaca untuk anak jalanan dan masyarakat kurang mampu.

“Buku makin mahal. Gimana anak-anak dari keluarga pas-pasan bisa ngerti sejarah bangsanya kalau baca aja harus bayar seratus ribu?” tanyanya.

Sebuah penelitian berjudul Tendency to Steal Books: Insights from Cultural Influences and Reading Habits menunjukkan bahwa motivasi pencurian buku di kalangan mahasiswa seringkali tidak berkaitan dengan keuntungan finansial. Dorongan budaya atas nilai buku dan kebutuhan intelektual dalam situasi akses yang terbatas dapat memicu anggapan bahwa mencuri adalah cara untuk “merebut kembali hak atas pengetahuan”.

Dalam konteks itu, tindakan AJ dan kawanan dapat dipahami sebagai respons atas ketimpangan akses—not sekadar kriminalitas.

“Ilmu pengetahuan harusnya mudah diakses, bukan dipagari harga,” tegasnya.

Meski bersikeras tidak ingin disebut kriminal, Aji mengaku bersalah jika tindakannya merugikan orang lain. Misalnya, pegawai toko yang harus menutup selisih kerugian. Namun, ia kembali menegaskan bahwa tidak satupun buku yang mereka curi pernah dikomersialkan. Bagi mereka, siklusnya sederhana: curi, nikmati, bagikan.

“Kalau kamu bilang aku kriminal, berarti Robin Hood yang ngambil dari orang kaya buat orang miskin juga kriminal,” ujarnya.

Sementara itu, pakar psikologi komunitas dan perubahan sosial UGM, Prof. Koentjoro, menilai tindakan yang dilakukan kelompok pencuri buku ini tetap merupakan tindak kriminal. Ia menegaskan tidak ada pembenaran moral, hukum, maupun agama untuk tindakan mencuri.

“Mencuri tetap mencuri. Tidak ada pembenarannya,” tegas Prof. Koentjoro saat saya hubungi.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan perencanaan matang sudah masuk kategori kriminalitas yang dapat dipidana.

“Ini bukan kenakalan lagi. Ini kejahatan,” tutupnya singkat.

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Muchamad Aly Reza

BACA JUGA: Buku Menyelamatkan Hidup Gen Z di Tengah Krisis Isu Kesehatan Mental dan “Bokek Finansial” atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan