MOJOK.CO – Jogja dibilang sebagai daerah yang apa-apa murah. Dari harga makanan, tempat wisata, sampai tempat-tempat nongkrong. Ah, kata siapa?

Sebuah utas melintas di timeline twitter ketika saya sedang menikmati istirahat sore. Utas tersebut berisi tentang “daftar wisata murah di Jogja”.

Tentu saja, saya bergegas melihat, kepo dari awal sampai akhir. Bahkan sampai reply-replynya, karena itu sungguh menarik dan menggelitik. Hasilnya? Alih-alih mendukung utas tersebut, malah jadinya perang cercaan antarnetizen. Perang yang mengerucut pada satu hal, apakah benar di Jogja sekarang apa-apa masih murah?

Saya pun ngekek sejenak. Namun kemudian, berpikir. Apa masih layak Jogja dianggap tempat wisata yang ideal hanya karena murah?

Tentu saja yang dimaksud wisata di sini tidak hanya plesir ke tempat macam Candi Ijo, Bukit Teletubbies, atau Pantai Depok Baru, melainkan juga kuliner asik dari ujung Turi, Sleman hingga ke Nanggulan, Kulonprogo.

Sebagai orang yang sudah tinggal di Jogja hampir seperempat abad, sepanjang waktu itu pula Jogja banyak berubah. Wajar. Berubah ke arah lebih baik atau tidak, itu sih tergantung perspektif masing-masing.

Sebagai contoh, daerah yang sekarang saya tinggal; Nologaten. Dulu, daerah ini isinya kebun tebu, peternakan hewan, dan sebagian sawah. Kalau sekarang, masih tetap kebun sih. Cuman sebutannya yang berbeda. Kebun kos-kosan.

Lho iya, ini serius. Jarang pemilik rumah yang tak menambah ruang untuk dijadikan kamar atau terkadang malah mengontrakkan rumahnya. Pada akhirnya, wajar jika hampir sepanjang daerah tersebut sekarang adalah kos-kosan.

Bahkan, teman sekolah saya sering berkelakar kepada saya jika melihat masih ada sawah yang bertahan di situ, “Ayo ini sawah akan bertahan sampai berapa lama?”

“Ah, paling 10 tahun lagi udah jadi warung kopi apa ruko.”

Eh, ternyata dugaannya banyak yang meleset. Nggak sampai 5 tahun sawah-sawah itu sudah dijual atau disewakan.

Memang, di daerah tempat tinggal saya dulu itu, jika ada tanah “nganggur” atau pemandangan yang hijau di pinggir jalan, yah hampir bisa dipastikan tidak cukup lama akan dialihfungsikan jadi kos-kosan atau dijadikan usaha macam kedai makanan yang lagi populer saat ini, kedai kopi.

Nah, melihat menjamurnya kedai kopi di daerah itu, sempat tercipta anekdot di antara teman-teman kampung saya.

“Dalam dua minggu ke depan, akan ada dua-tiga kedai kopi baru bermunculan, tapi dalam dua bulan mendatang, akan ada empat-lima kedai kopi yang tutup.”

Hal itu memang benar. Daerah Nologaten tempat tinggal saya dulu itu kini sudah jadi layaknya etalase kopi. Menyajikan bermacam rasa, persaingan harga, kenyamanan kedai, hingga kehangatan dari pramusaji. Eh.

Mengenai soal harga, kedai-kedai di daerah ini bisa dikatakan “wah wih wuh”. Wah, untuk harga 7 ribu ke bawah. Wih, untuk harga 10 ribu sampai 15 ribu. Sedangkan wuh, untuk harga di atas keduanya.

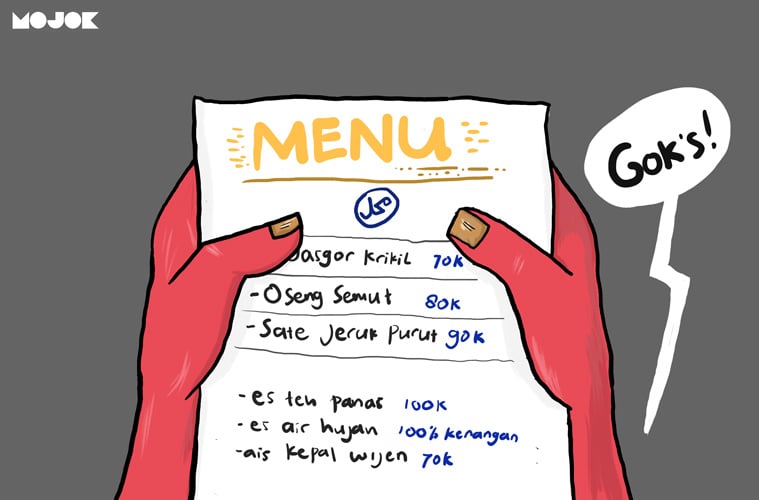

Barangkali kata “wah wih wuh” juga berlaku untuk urusan makanan. Kamu bisa mendapatkan harga yang amat murah jika mengunjungi angkringan. Dengan catatan, kamu hanya memesan satu bungkus nasi teri dan satu gorengan. Tentu kamu juga akan yang mendapatkan harga yang amat mahal. Bukan untuk nasi tentunya, melainkan roti bakar.

Suatu kali, saat lagi selo mampus di sebuah kedai makanan milik teman saya di daerah Wahid Hasyim, ada sekumpulan remaja yang meresahkan harga makanan di Jogja yang kian mahal. Kalau yang ngomong adalah mereka yang berasal dari luar Jogja, mungkin saya akan gatal untuk menegurnya. Namun, mereka itu sepertinya anak-anak Jogja asli, sebab dilihat dari logat bicara jika memakai kata dengan sisipan huruf B, D, dan G yang diucapkan seperti orang baca huruf idgam bigunah. Kayak ada dengung-dengungnya gitu.

“Wah, rego mie ayam saiki larang. Mbiyen, enam ribu wes oleh mie ayam karo es teh, saiki kudu mbayar sepuluh ewu. Kui wae durung ditambah parkir rong ewu. (Wah, harga mie ayam sekarang mahal. Dulu enam ribu sudah mie ayam sama es teh, sekarang harus bayar sepuluh ribu. Itu aja belum ditambah parkir dua ribu)

Pernyataan tersebut diamini oleh teman-temannya. Ini unik. Sebenarnya saya heran, mengapa mie ayam yang harus dijadikan indikator bahwa harga makanan di Jogja telah meningkat. Kenapa bukan gudeg atau brongkos yang lebih identik dengan Jogja?

Padahal, kalo mereka mau cari mie ayam murah, mereka masih bisa jika mau melaju ke arah selatan alias ke (M)Bantul. Tempat di mana mie ayam dinobatkan sebagai makanan populer. Tapi kalau dihitung sama tenaga dan uang bensin untuk menuju ke sana dari kota, jatuhnya ya tetap nggak jadi murah juga sih.

Untuk urusan makanan di Jogja yang konon kian mahal, mungkin ada benarnya. Coba cek di Jalan Kaliurang, yang bisa dibilang “Menteng”-nya Jogja. Harga makanan sudah mencapai 15-20 ribu rupiah. Kalo pun ada yang di bawah itu, berarti kamu sedang berada di Warmindo atau Angkringan.

Apakah harga tersebut laku? Ya laku. Invasi mahasiswa luar Jogja untuk belajar di Jogja sangatlah tinggi, ya ini terkait sama mitos Jogja sejak dulu kala sebagai kota pelajar. Dan itu artinya, harga apa pun yang ada di Jogja itu harus masuk nalar dompet pelajar.

Jadi jangan heran, jika ada orang yang selalu berkata, “Enak ya di Jogja. Murah makanannya.” Murah, gundulmu.

Itu sih barangkali omongan orang yang baru sekadar singgah di Jogjakarta, atau bisa jadi orang luar Jogja baru tiga atau lima hari di sini. Kalo orang Jogja atau orang yang telah lama tinggal di Jogja, ya situasi sekarang sudah jauh berbeda.

Tentu saja, mahal dan murah itu relatif. Kalo urusan dompetmu semacam Dimas Kanjeng yang bisa mencetak uang tanpa nomor seri, ya jelas tak bakal ada kamus mahal. Tapi, kalo urusan dompetmu senasib dengan saya yang senen-kemis, ya wajar kalau makin sulit cari tempat makan yang mengenyangkan sekaligus menyenangkan pas bayar.

By the way, saya malah tambah khawatir Jogja mau dibangun jalan tol. Melayang. Dari Jogja hingga Semarang. Konon, untuk mengatasi kemacetan yang kian tak terkendali. Sebenarnya, ide pembangunan tol sudah ada sejak 2010. Namun, baru kali ini isu itu semakin santer terdengar. Mungkin ada hubungannya dengan pembangunan bandara baru, NYIA.

Bandara baru yang (lagi-lagi) jadi sorotan karena menurut cerita teman-teman kampung saya pembangunannya meniadakan rasa kemanusiaan. Sudah lihat video ibu yang mempertahankan lahannya beberapa hari lalu? Nah, itu salah satunya.

Tapi, saya kira pembangunan tersebut tetap ada, mengingat ada “pejabat-pejabat penting” yang terlibat sebagai investor di situ. Jadi, bandara hadir, tol pun akan segera terealisasi.

Lalu, bagaimana wajah Jogja dalam 10 tahun ke depan? Entahlah. Yang jelas, saya masih ingin menikmati suasana Jogja dengan segala kehangatan warganya dan segala keriuhan kedai kopi dan makanannya.

Meski saya sadar, saya juga tidak berhak menolak banyaknya pendatang dan wisatawan yang bikin apa-apa jadi tak terjangkau oleh orang-orang yang lahir dan besar di sini. Lha gimana? Cari duitnya di sono, ngabisin duitnya di sini. Gimana harga nggak makin naik tinggi sementara UMR cuma mentok segini-segini?

Jadi kalau harga di Jogja kok kelihatannya masih murah-murah, ya itu kan menurutmu.