MOJOK.CO – AI menciptakan bencana tersembunyi bagi mahasiswa dan pengguna perangkat digital, terutama laptop, komputer, maupun HP.

Beberapa bulan terakhir, ada satu keluhan yang makin sering terdengar, terutama di kampus dan ruang kerja digital. Laptop baru terasa cepat panas, aplikasi berat semakin rewel, dan harga upgrade memori bikin kening berkerut.

Bukan cuma soal merek atau spek. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar. Sesuatu yang jarang dibicarakan, tetapi dampaknya pelan-pelan terasa: krisis RAM global.

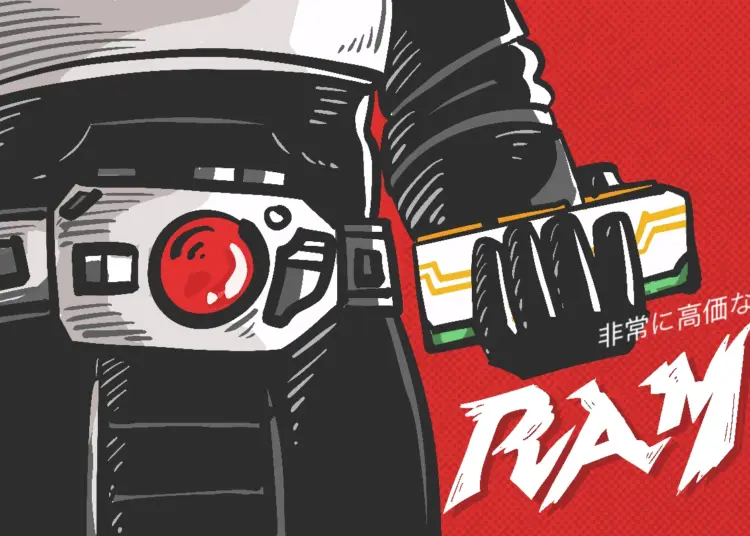

RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Pada dasarnya, RAM adalah memori jangka pendek komputer atau laptop. RAM merupakan tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda.

Seperti es teh manis, AI menyimpan ongkos tersembunyi

Ledakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuat dunia digital tampak semakin canggih. AI dipromosikan sebagai solusi segala hal, dari menulis, menerjemahkan, hingga mengambil keputusan.

Namun, seperti es teh manis yang kelihatannya segar padahal gulanya mahal, AI menyimpan ongkos tersembunyi. Salah satunya adalah memori. Bukan memori kenangan, melainkan RAM yang kini menjadi rebutan global.

Di dunia server dan data center (pusat data), RAM bukan lagi sekadar komponen pendamping prosesor. Ia justru menjadi pusat permainan. Model AI modern bukan hanya rakus komputasi, tetapi juga lapar memori.

Tanpa RAM yang besar dan cepat, prosesor secanggih apa pun akan bekerja setengah hati. Maka terjadilah lonjakan permintaan yang tidak wajar dalam waktu singkat.

AI generatif dapat dipahami sebagai hungry memory application, yakni aplikasi yang lebih rakus memori dibanding generasi perangkat lunak sebelumnya. Bukan hanya kecepatan prosesor yang menentukan, tetapi ketersediaan RAM dalam jumlah besar dan stabil.

Tanpa memori yang cukup, kecerdasan algoritma kehilangan daya gunanya, dan layanan digital mudah tersendat.

RAM yang jadi rebutan dan bencana AI yang tersembunyi

Masalahnya, industri memori tidak bisa bergerak secepat imajinasi Silicon Valley. Membangun pabrik RAM membutuhkan waktu bertahun-tahun, modal besar, dan kepastian pasar.

Sementara itu, data center AI tumbuh seperti jamur setelah hujan. Setiap perusahaan besar berlomba mengamankan pasokan memori, karena di sanalah uang dan kuasa digital bertumpu.

Di titik ini, pasar bekerja dengan logika paling klasik: siapa yang membayar lebih mahal, dia yang dilayani lebih dulu. RAM yang dulu mudah ditemukan di pasar konsumen kini lebih sering “disedot” ke server AI.

Margin keuntungan di sana jauh lebih menggiurkan. Akibatnya, konsumen biasa hanya kebagian sisa, dengan harga yang lebih tinggi. Dan sangat mungkin kenaikan harganya makin nggak ngotak alias nggak masuk akal.

Bagi pengguna awam, kenaikan harga ini sering dianggap biasa. “Namanya juga teknologi, pasti makin mahal.” Padahal, ini bukan sekadar siklus produk.

Ini adalah refleksi dari perebutan sumber daya digital yang nyata. Dunia maya ternyata tidak sepenuhnya maya. Ia bergantung pada benda fisik, pabrik, energi, dan distribusi yang sangat terbatas.

AI hanya gratis di permukaan

Indonesia ikut merasakan dampaknya. Harga laptop, dan handphone (HP) naik, upgrade memori makin mahal, dan perangkat kerja digital menjadi beban tambahan. Bagi UMKM digital, kreator konten, mahasiswa, dan pekerja digital lepas, ini bukan isu abstrak.

Ini soal menunda beli perangkat, memaksakan spesifikasi lama, atau bahkan tertinggal dari arus teknologi yang katanya inklusif.

Ironisnya, semua ini terjadi ketika AI dipromosikan sebagai teknologi “gratis” dan merakyat. Kita menikmati chatbot, pencarian pintar, dan berbagai layanan tanpa membayar langsung.

Namun, gratis di permukaan tidak berarti murah di belakang layar. Ada investasi raksasa yang membakar memori dalam skala masif. Ongkosnya tidak hilang. Ia hanya berpindah tangan.

BACA JUGA: Seniman AI Tidak Usah Sok Keren, Bikin Prompt AI Itu Nggak Sesusah Itu!

Lalu muncul pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur: sampai kapan krisis ini akan berlangsung? Banyak analisis menyebut tekanan pasokan memori masih akan terasa dalam beberapa tahun ke depan.

Bahkan jika pasokan mulai stabil, harga belum tentu kembali seperti dulu. Yang mungkin terjadi hanyalah berhenti naik, bukan turun drastis.

Permintaan AI juga bukan tipe permintaan musiman. Ia tidak berhenti setelah satu siklus. AI kini diintegrasikan ke pencarian, penerjemahan, layanan publik, hingga bisnis kecil.

Kemewahan terselubung yang hanya dinikmati mereka yang sanggup membayar mahal

Setiap fitur “pintar” menuntut memori tambahan. Selama AI terus diperluas, kebutuhan RAM akan tetap tinggi. Ini bukan ledakan sesaat, melainkan perubahan struktur.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Era AI sering dibicarakan dengan bahasa kemajuan, efisiensi, dan masa depan. Tetapi jarang dibahas siapa yang menanggung ongkosnya dan siapa yang siap menghadapi bencana tersembunyi dari AI ini.

Ketika RAM menjadi langka dan mahal, yang terdampak pertama bukan perusahaan raksasa, melainkan pengguna biasa. Mahasiswa, pelaku UMKM, dan pekerja digital kecil harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang tidak mereka ciptakan.

Krisis RAM mengingatkan kita pada satu hal penting: teknologi tidak pernah netral. Ia selalu membawa konsekuensi distribusi. Ada yang diuntungkan, ada yang harus menunggu. Ada yang menikmati AI paling mutakhir, ada pula yang hanya bisa mengamati dari kejauhan karena perangkatnya tidak lagi memadai.

Solusi tentu tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pasar. Jika dibiarkan, AI berisiko menjadi kemewahan terselubung, hadir di mana-mana, tetapi hanya benar-benar bekerja optimal bagi mereka yang sanggup membayar mahal.

Diperlukan kebijakan yang memikirkan keseimbangan antara inovasi dan akses publik, antara efisiensi ekonomi dan keadilan teknologi.

Pada akhirnya, krisis RAM global bukan sekadar cerita tentang komponen komputer. Ia adalah cermin dari peradaban digital yang sedang kita bangun. Setiap lompatan teknologi selalu membawa harga.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita siap menikmati manfaat AI, melainkan apakah kita siap menanggung ongkosnya bersama, dan siapa yang selama ini diam-diam membayar paling mahal.

Penulis: Rusydi Umar

Editor: Agung Purwandono

BACA JUGA Dracin Disukai Dunia karena di Surabaya Kaos Oblong dan Sandal Jepit Simbol Kekayaan, di Cina Tanda Orang Bangkrut dan artikel lainnya di rubrik ESAI.