MOJOK.CO – Nggak perlulah gunakan kepintaranmu untuk menasihati orang tuamu. Pahamilah bahwa akhlak itu di atas ilmu. Lagian, kenapa pula kamu jadi minteri Gus Mus?

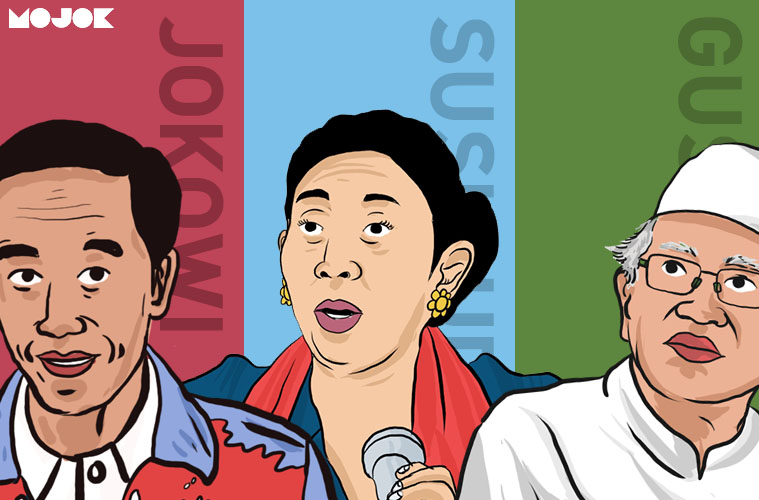

Lagi-lagi, Gus Mus dilecehkan oleh anak muda.

Duh, saat saya menuliskan nama Gus Mus ini, saya menjamah peci dulu, kenakan dulu. Pasalnya, saya menghormati beliau dalam segala kelengkapan ilmu dan akhlaknya: ya guru, ya orang tua, ya sesepuh, ya tokoh bangsa, ya ulama, ya waratsatul anbiya’.

Coba, carilah figur sekaliber Gus Mus hari ini. Ada berapa nama yang bisa kita sebutkan? Sedikit sekali! Sekaliber di sini maksudnya dalam hal keilmuannya, akhlaknya, kerendahan hatinya, keteladannya, hingga kebijaksanaannya.

Nah, udah tahu hanya segelintir begitu, lha kok wani-wanine loh melecehkan, menghina, hinga minteri dengan yak-yako alim dewe. Sungguh, jingan! Jajaja. Fufufu.

Pangkal peristiwa-peristiwa menyedihkan begini tiada lain ialah terjungkir-baliknya relasi hierarkis antara akhlak atau adab dan ilmu. Lebih utama mana, sih, antara ilmu dan akhlak? Jawabannya adalah: akhlak itu di atas ilmu.

Dan, untuk tujuan inilah, dalam banyak proses pendidikan ilmu agama, seperti di pesantren-pesantren, gemblengan yang lebih diutamakan kepada para santri adalah akhlaknya. Ilmu, dengan sendirinya, akan katut.

Ta’dhim, kata kunci ini menjadi salah satu metodenya. Ta’dhim adalah penghormatan kepada guru. Ia tak hanya berhenti dalam bentuk mencium tangan guru, tapi begitu luas, meliputi segala bentuk kerendahan hati.

Anda mungkin pernah mendengar lelaku ta’dhim antara Imam Syafii dan Imam Malik. Suatu hari, Imam Syafii sowan kepada Imam Malik di Madinah, dengan maksud belajar ilmu hadis. Ketika tiba waktu salat, kedua ulama besar tersebut saling menyilakan mengimami. Ora rebutan kayak kuwek, hisshhh….

Imam Malik menyatakan bahwa Imam Syafii lebih berhak menjadi imam salat karena ia adalah tamunya yang ‘alim ‘allamah. Sebaliknya, Imam Syafii mengatakan bahwa Imam Malik lebih pantas menjadi imam salat dikarenakan ia adalah tuan rumah dan lebih sepuh pula.

Akhirnya, keduanya dengan spirit ke-ta’dhim-an yang luar biasa, bersepakat bergiliran mengimami shalat.

Imam Nawawi, pengarang Adabul ‘Alim wal Muta’allim, menukil ucapan Imam Syafii: “Dahulu ketika aku belajar membaca di hadapan Imam Malik, demi hormatku padanya, lembar demi lembar aku letakkan dengan sangat lamban dan perlahan, semata-mata agar ia tak mendengar gesekan antar lembaran-lembaran tersebut.”

Kepada Imam Syafii, salah satu muridnya, Imam Rabi’ mengatakan, “Demi Allah, demi hormatku kepada Imam Syafii, aku rela menahan rasa hausku untuk tidak minum, sementara ia melihat ke arahku.”

Sekarang, simak tuturan sang Gerbang Ilmu ini, Ali bin Abi Thalib, “Termasuk kewajibanmu dalam memuliakan orang alim ialah dengan senang hati menyambut kehadirannya, duduk sopan di hadapannya, tidak menunjuknya dengan jari-jari tanganmu, tidak memalingkan pandanganmu, serta tidak menyampaikan pernyataaan orang yang berseberangan dengan pernyataannya, sebab sejatinya ia seperti pohon kurma: ketika jatuh buahnya dan kau tak berada di dekatnya, niscaya kau takkan mendapatkan apa-apa.”

Ta’dhim kaffah begini, pernahkah kita lakoni lagi?

Anda mungkin juga pernah mendengar riwayat tentang agungnya ta’dhim Syaikhona Kholil Bangkalan yang notabene adalah guru Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari. Selepas nyantri, Mbah Hasyim kemudian dikenal luas sebagai ahli hadis yang luar biasa. Syaikhona Kholil bersengaja ikut taklim hadis di majelis Mbah Hasyim.

Guru belajar kepada murid. Sungguh menakjubkan!

Dan, yang lebih menakjubkan lagi, keduanya saling berebut untuk mempersiapkan sandal di teras ketika usai mengaji. Saking hormatnya satu sama lainnya!

Ada riwayat lain lagi terkait Syaikhona Kholil ini. Seorang putra kiai yang telah nyantri ke mana-mana mendatanginya dan menyatakan niatnya untuk berguru. Syaikhona Kholil menyuruhnya masuk ke kamar mandi, lalu dikunci dari luar, selama tiga hari tiga malam.

Please ya, tak usah tanya gimana salatnya, makannya, tidurnya, dll—heuuuh, pikiranmu ra mashok!

Lepas tiga hari, Syaikhona Kholil membuka sendiri pintu kamar mandi itu, lalu menyuruhnya pulang. Beliau menyatakan bahwa ia telah lulus dan dipersilakan mendirikan pesantren di kampungnya.

Apa gerangan yang membuat Gus yang telah matang ilmu tersebut manut saja dikekep dalam kamar mandi kalau bukan ta’dhim? Ya, ta’dhim, manut kiai, manut guru, manut wong tua, dan itulah jalan lempengnya menuju kesiapan menjadi guru besar di pesantrennya kemudian.

Saya juga pernah mendapat tuturan dari seorang kawan, Bje. Ia berkisah bahwa di Konya, tempatnya Maulana Rumi, jika ada orang yang pengin bergabung di tarekat tersebut dan belajar, siapa pun ia, tak bisa langsung ujug-ujug belajar dan nyantri. Ia harus mengabdi dulu sekian bulan untuk mengerjakan hal-hal yang tampak secara lahiriah tak ada hubungan langsungnya dengan pelajaran tarekat Maulawiyah tersebut. Entah disuruh ngurusi dapur, cucian, toilet, sampah, dan sebagainya. Siapa pun Anda!

Inilah gemblengan akhlak yang sangat utama untuk didahulukan dan diutamakan dalam mekanisme ta’lim muta’allim atau keilmuan. Terlihat terang betapa akhlak itu di atas ilmu. Untuk apa, ya?

Mari kita pahami bahwa, pertama, transfer ilmu dari guru kepada murid hingga menjelma sebuah internalisasi nilai, sejatinya tidak bisa semata disederhanakan sebagai “perpindahan A ke B” ala-ala paham sekular hari ini. Jika hanya soal perpindahan kasat begitu, Anda cukup baca buku, cari info di beberapa link, nggenah-nggenahke dewe, dan jelas tak perlu guru.

Keberadaan guru, kiai, atau ulama dalam mekanisme transfer ilmu itulah yang menempati maqam spiritual yang tak terbantahkan buah-buah manisnya di kemudian hari. Guru tidak hanya berperan sebagai penyelaras, pelurus, dan penashih dari tangkapan pemahaman murid. Guru melampaui itu: menebarkan ridanya, berkahnya, dan doanya agar murid-muridnya diberi pemahaman oleh Allah swt. dengan pemahaman ilmu yang lurus, baik, dan bermanfaat.

Mana ada dimensi spiritual, doa, dan berkah beginian jika Anda tak punya guru? Memangnya google bisa memberkati?

Kedua, sangat jelas bahwa tujuan utama kita menggali ilmu, berguru, membaca, berdiskusi, merenung, dll., tiada lain untuk menuju kepada buah-buah ilmu yang beraras kebaikan, keadaban, dan keluhungan—baik buat diri sendiri maupun orang lain ketika nantinya kita siarkan.

Pencapaian tertinggi ilmu begini hanya mungkin direngkuh bila timbunan ilmu di kepala kita dibingkai oleh keluhungan akhlak. Mau sejenius apa pun seseorang, seluas apa pun ilmunya, dan sedalam apa pun referensinya, jika hatinya tak bersendikan adab yang karim, niscaya ilmunya takkan mampu mencahayainya menuju kebijaksanaan tersebut. Ilmu yang tidak bijaksana, apalah gunanya? Ia malah sangat rawan meletupkan kerusakan, chaos, minteri orang, ngakali orang, dunguin orang, gerungin orang, demi mengenyangkan hawa nafsunya!

Makanya, Imam Ghazali, dalam jilid pertama Ihya’ Ulumuddin, mengingatkan perihal betapa mengerikannya orang berilmu yang tidak migunani tersebut, alias tidak mengantarnya meraih kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup. Ilmu yang demikian, kata Imam Ghazali, hanya akan menjerembabkan pelakunya pada azab yang paling berat kelak di akhirat.

Sampai di sini, terang sekali bahwa kedudukan adab atau akhlak itu di atas ilmu dan semestinya lebih dikedepankan. Babakan ilmu jelas kebak dengan kemungkinan-kemungkinan hipotesis benar atau salah. Sebab, ilmu selalu beranah analisis, argumentatif, teoritis, dan tesis-antitesis-tesis.

Sedemikian “labilnya otoritas” kebenaran ilmu, sementara otoritas akhlak karimah adalah mutlak niscaya, lantas apa alasan kita untuk yak-yako kewanen nyerang-nyerang poro sesepuh, pinisepuh, ngalim-ulama, poro masyayikh, poro guru, poro orang tua?

Marilah mawas diri. Jangan sampai bertambahnya ilmu kita justru bertambah bebal pula hati kita karena semakin tebal hijab rohani kita. Sungguh, sama sekali tak ada pantas-pantasnya bagi kita untuk menyerang dan menjatuhkan para sesepuh, para guru dan para orang tua atas nama perspektif kebenaran ilmu apa saja.

Justru, jika kita memang berilmu, dan ilmu kita berbalut akhlak, pastilah ekspresi kita akan selalu lekat dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Inilah sang alim yang hakiki, sang sophia-perennis.

“Janganlah karena kau telah merasa pintar, lalu kau gunakan kepintaranmu untuk menasihati orang tuamu.” Begitu tutur sebuah nasihat. Jika kau masih juga kewanen yak-yako, kukutuk kau jadi es batu!