MOJOK.CO – Ziarah Tahun Yubelium kali ini, saya mengikuti arus ziarah Perang Jawa bersama kavaleri Selatan. Inilah yang tersisa dari perang besar itu.

Sebagai seorang Katolik, selama setahun ini, beberapa orang menganjurkan saya untuk sering berziarah. Lantaran perayaan Tahun Yubelium kali ini bertema “Peziarahan Pengharapan”. Perayaan setahun penuh, yang umumnya digelar 25 tahun sekali itu, menjadi momen pengampunan dosa, rekonsiliasi individu dengan Tuhan-nya, dan memperbarui harapan akan kasih Kristus.

Caranya, dengan bersambang ke tempat sakral seperti Gua Maria Sendangsono, Kulon Progo atau Gua Maria Tritis, Gunungkidul. Alih-Alih bermeditasi di situ, saya malah berkontemplasi ke Gua Selarong, bersama satuan kecil Kavaleri Selatan Radio Buku (Muhidin M. Dahlan, A. S. Rimbawana, Sunardi, dan Putro Wasista Hadi). Dengan bersahaja kami merayakan 200 tahun Perang Jawa, menyusuri Yogyakarta–Bagelen (Purworejo) sebagai etape awal.

Pemuda Katolik jadi senapati ziarah Perang Jawa

Selama Perang Jawa (1825-1830), seorang non-Islam biasanya bernasib apes. Sebagaimana Peter Carey menulis dalam Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, bila si nonis ini tertawan, hanya ada 2 pilihan: login atau mati. Bila masuk Islam, haruslah sunat dan mengucapkan kalimat syahadat.

Artinya, Perang Jawa sama halnya dengan perang sabil. Memurnikan Jawa dengan melawan pemerintah kolonial Belanda sembari menegakkan kembali nilai-nilai Islam yang meluntur. Itu semua terjadi sebagai dampak dari intervensi dan pengaruh gaya hidup yang kebarat-baratan.

Oleh karena itu, saya beruntung dilahirkan jauh setelah Perang Jawa usai, 195 tahun kemudian. Pagi hari, 23 Sapar 1959, persis di depan Masjid Gedhe Kauman, satuan kecil Kavaleri Selatan Radio Buku mengukuhkan saya jadi senapati, panglima (perang) perjalanan #TourDeJavaOorlog.

Saya menerima saja, toh sekaligus menghidupkan tradisi Perang Jawa. Tatkala, Diponegoro mempercayakan kekuatan tempurnya di bawah kendali seorang pemuda belia, Sentot Alibasyah. Dikutip dari Takdir, pada usia ke-17, Sentot segera bergabung dengan kubu Selarong begitu perang meletus.

Meski buta huruf, Sentot seorang jenius perang alami. Saat usianya bertambah 3 tahun, dia diangkat menjadi panglima. Semua diraih olehnya berkat menghalau pasukan Belanda dari persawahan subur di Bagelen Timur.

Saya tidak secemerlang Sentot, meski tidak buta huruf. Tugas saya hanya mengatur siasat rute perjalanan selama di Yogyakarta. Saya pilihkan rute paling praktis dan sederhana, tak kronologis pula. Begitulah, selama setengah hari, seorang pemuda Katolik menjadi senapati, memimpin kavaleri Islam dari Yogyakarta, Bagelen, dan Dekso.

Sang juru selamat

Terik matahari dan riuh deru kendaraan jadi kawan setia selama kami menantang kepekaan atas tinggalan Sang Pangeran di area kota selama 4 jam penuh. Sampai, rindang pepohonan Gua Selarong jauh di barat daya kota meneduhkan kepala.

Tepat di tempat yang sejuk inilah Sang Pangeran menepikan diri dari amarah dan kejijikan atas seronoknya hidup para pejabat kolonial. Dan, semakin jauh arah hidup para penggawa keraton dari akidah Islam.

Dari situ, garis takdirnya kian nyata di depan mata. Kala di tengah semedi, dia dijemput sosok berjubah putih untuk menemui Ratu Adil. Telah diputuskan, Jawa harus diselamatkan dari amuk kemaksiatan.

Lalu Ratu Adil berbicara dengan ramah: “Ah, kamu Ngabdulkamid, alasanku memanggilmu adalah agar kamu memimpin tentara bertempur. Biarlah Jawa segera ditaklukkan! Jika ada orang yang menanyai kami tentang amanatmu, itulah Alquran.”

Peter Carey, Kuasa Ramalan Jilid II, hlm. 667.

Munculnya Pangeran Diponegoro yang karismatik ke gelanggang perlawanan memberi secercah harapan. Pangeran pun tak ubahnya seperti Yesus Sang Juru Selamat; memberikan jiwa raganya menjadi batang bersandar bagi si lemah dan si miskin. .

“[Selarong] telah jadi ibukota … Segala barang yang dijual murah harganya dan persediaannya melimpah; [Cepat] terjual barang-barang para pedagang, makanya semua orang sangat girang. Tiada bohong maupun dusta.”

Kuasa Ramalan Jilid II, hlm. 688.

Di Selarong saya menyaksikan sendiri, betapa bekas markas Sang Pangeran masih dipakai wong cilik mengais rezeki. Mereka menjual hasil kebun macam sawo, pepaya, dan ketela dengan harga kelewat murah. Dengan tatap penuh harap, bibir Simbok di tangga terbawah menuju Goa Kakung-Goa Putri mengucap, “Dilarisi nggih, Den [Raden].”

Bagelen: Sisi lain sang pangeran

Langit lembayung mengawani kami yang sudah letih sampai Alun-Alun Bagelen. Di sana sudah menunggu sejarawan muda, Bagas Pratyaksa Nuraga yang mengantarkan kami ke Rumah Budaya Tjokrodipo milik Angko Setiyarso Widodo.

Hanya berbekal oleh-oleh sawo Selarong dua kantong, kami disambut dengan keramahan maksimal. Kami dapat menginap di rumah kuno yang konon sudah berdiri sejak 1800-an. Malam itu ternyata belum berakhir, kami kedatangan Hanindya, salah seorang keturunan Pangeran Diponegoro dari garis ulama Kemiri di Bagelen.

Perut kami yang sudah keroncongan diselamatkan oleh santap malam yang dibawakan Hanin. Yakni, combro dan bakmi goreng. Sembari makan, dibabarkan nasib keturunan Sang Pangeran. Setelah Perang Jawa , mereka menyembunyikan jati diri sampai lebih dari satu abad. Hanindya bercerita, keluarganya baru dapat mengurus Serat Kekancingan (surat tertulis dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat) yang mengakui garis keturunannya tahun 1950-an.

Warisan masalah

Pagi harinya, kami ke Kompleks Makam Raden Adipati Aryo Cokronegoro I, bupati pertama Purworejo. Kami ditemani Bagas dan satu arkeolog muda, Lengkong Sanggar Ginaris.

Sembari menunggu juru kunci, Bagas bercerita. Wilayah Bagelen tadinya dibagi antara Kasultanan dan Kasunanan sejak Perjanjian Giyanti 1755. Bagian barat yang disebut Siti Sewu, sementara sisi timur Siti Numbak Anyar. Kasunanan menguasai bagian barat.

Begitu Perang Jawa pecah, bagian Bagelen milik Kasunanan yang dipimpin Cokronegoro I berusaha mengamankan diri dari bara api peperangan. Sederhananya, mereka berpihak kepada Belanda. Cokro menjadi pemimpin dalam mengejar dan mengepung pasukan Diponegoro. Begini Peter Carey menuliskannya,

“De Kock … bertekad untuk mengurung tentara sang Pangeran di wilayah pegunungan sempit antara Kali Progo dan Kali Bogowonto di kabupaten-kabupaten Kulon Progo, Kedu selatan, dan Bagelen timur, sehingga terkucil dan dapat dikalahkan. Hal ini akan menciptakan apa yang dalam istilah militer dewasa ini disebut suatu “killing area” (tempat pembantaian)”

(Kuasa Ramalan II, hlm. 762–763).

Bagi Cokronegoro I, Perang Jawa hanya membawa petaka. Begitu Pangeran Diponegoro dibekuk De Kock, dia begitu gembira. Tindakannya ini ternyata mewariskan masalah sampai hari ini.

Nyi Ageng Serang: Wanita berbahaya pendukung Sang Pangeran di Perang Jawa

Penjelajahan Bagelen hanya berlangsung setengah hari. Awan hitam menggelayut di langit Yogyakarta, kami mesti menerobosnya. Angin dingin menerpa wajah, kombinasi dengan penat di sekujur tubuh, membuat rasa kantuk tak tertahankan.

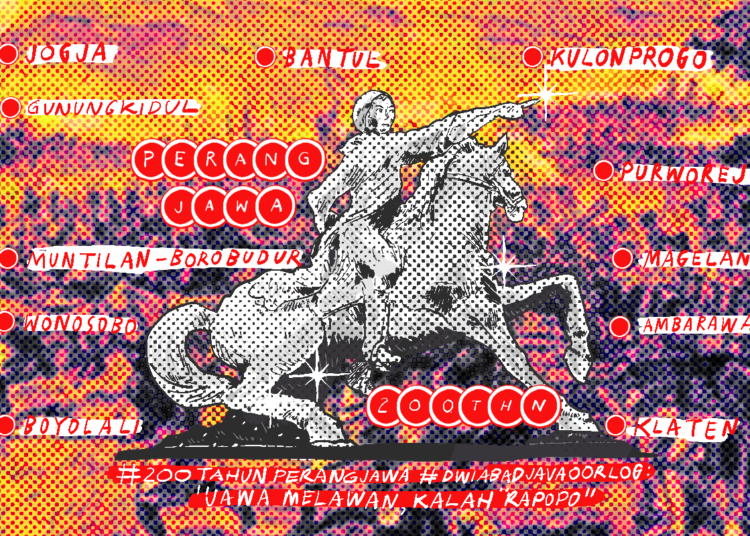

Sayang, mata belum boleh pejam, air hujan terus-terusan membasuh wajah. Sampailah kami berhenti di perempatan jalan besar yang di tengahnya berdiri patung Nyi Ageng Serang atau Raden Ayu Serang di pusat Kota Wates. Patung wanita gagah perwira penunggang kuda itu menyimpan kisah tersendiri di Perang Jawa.

Nyi Ageng bukan seorang raden ayu yang kemayu dan lemah lembut. Istri Pangeran Serang I itu dikenal kejam dan bertekad baja. Sebagaimana dituturkan Peter Carey di Kuasa Ramalan II, dia dikenal seorang wanita sakti mandraguna yang gemar tirakatan di gua-gua Pantai Selatan.

Akan tetapi, keluarganya berkuasa jauh di wilayah Serang, dekat Demak. Dia turut angkat senjata ketika anaknya, Pangeran Serang II masuk dalam dalam barisan Pangeran Diponegoro. Sampai bara Perang Jawa padam, dia tak pernah tertangkap. Begini Peter Carey menarasikan srikandi Perang Jawa ini:

“Mencapai usia hampir sembilan puluh, … wafat pada 10 Agustus 1855 – hal yang membuat lega penguasa Belanda di Yogya yang selalu mengawasinya selama dua dasawarsa terakhir kehidupannya.”

(Kuasa Ramalan II, hlm. 723)

Jejak #200TahunPerangJawa pada akhirnya merentang jadi sulur waktu yang tak berkesudahan. Dari Selarong, Bagelen, dan Wates, jejak-jejaknya mewariskan api keberanian yang terus menyala, menuntun pengikutnya menghalau Zaman Kalabendu.

Senapati Katolik

Tahun Yubelium kali ini ternyata baru dimulai bagi saya. Malah kavaleri Islam itu membukanya begitu kami berpisah pagi ini di depan Gereja Santa Theresia Lisieux, Boro.

Layaknya Sang Panglima, Sentot Alibasyah, saya mundur dari gelanggang perang terlebih dahulu. Saya kembalikan dan berikan bendera “1825 Perang Jawa” kepada senapati penerus, Putro Wasista Hadi.

Ini sekaligus, mengakhiri kiprah sebagai Senapati Katolik dua harmal. Kami berpisah di depan gereja katolik tertua di Boro. Tak jauh dari markas utama Pangeran Diponegoro di Dekso.

Penulis: Aloysius Gilang Andretti

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Berandal-Berandal Bagelen dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.