Jika anda berkelana ke berbagai sudut Jogja, sebutlah Babarsari, Seturan, Nologaten, atau Jalan Kaliurang (asal jangan sekitaran UIN, ya), terlihat jelas bahwa keterbatasan hidup anak kos tinggal mitos belaka. Kafe-kafe selalu ramai, cowok-cewek, jilbaban atau tank top-an, dari bergerombol hingga nyempil yang-yangan.

Di saat bapak-ibu di desa tersedu di atas sajadah dalam tahajud yang panjang, memohon kesuksesan kuliah anaknya di Jogja, si anak lagi main kartu, nobar, atau rangkul-rangkulan dan elus-elusan. Maha suci Allah ….

Sebagai pengamat kos-kosan eksklusif dengan tarif di atas sejuta perbulan (cirinya kamar mandi di dalam, parkiran luas, dan—ehm—bebas), saya kerap mbatin: anak-anak kos ini dikirimi duit berapa ya sama ortunya; ortunya kerja apa; mereka ke Jogja hendak kuliah atau nongkrong; hingga, engg, nyambi apa ya mereka kok bisa segitu mayak pengeluarannya?

Mari berhitung. Jika bayar kos saja sejuta, mana mungkin living cost-nya sejuta. Dua juta saja mepet. Taksiran rasional saya ya tiga juta. Berarti empat juta. Itu belum termasuk tipu-tipunya; Laporan ke ortu buat les bahasa Prancis, beli buku penunjang kuliah, studi tour ke Suriah, dan lain-lain. Sabar ya, Pak, Bu, anak-anak milenial memang gitu, penginnya jadi anak presiden semua.

Ada fakta menarik yang nyaris selalu saya hadapi setiap ada calon anak kos bertanya-tanya seputar kosan putri yang saya teliti. Nyaris artinya dominan, dapat diklaim 90 persen!

“Ini kos bebas ya, Pak?”

Bebas. Ya, itu kata koentji yang amat sering disodokkan setelah berbasa-basi tentang harga dan fasilitasnya. “Soal harga saya tak masalah, Pak.” Begitu biasanya kalimat berikut yang mereka desingkan untuk menggoda anggukan pada harga “bebas” itu. Mahal ndak apa-apa asal bebas … kenthu.

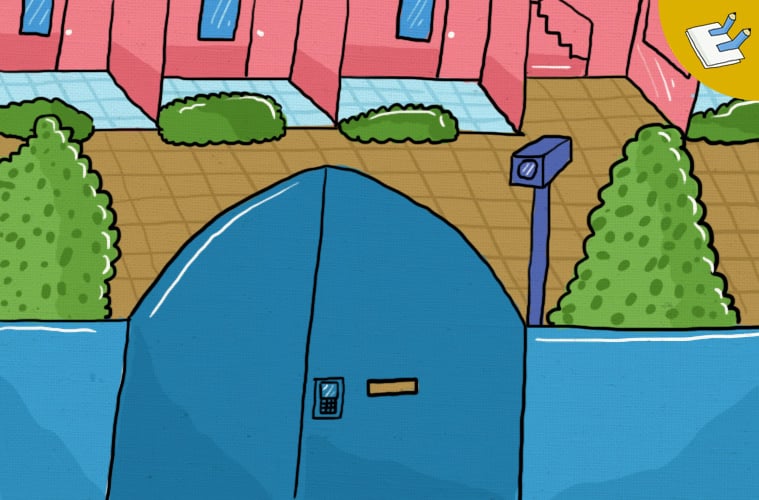

Sangat banyak (itu artinya dominan!) calon anak kos putri yang batal ngekos setelah dapat jawaban begini: “Iya, bebas, Dek, makanya setiap anak kos dapat kunci pagar. Bebas saja mau pulang jam berapa. Toh itu bukan urusan saya. Urusan saya sekadar memastikan kos ini tidak dijadikan tempat kumpul kebo dan narkoba. Makanya lawan jenis dilarang masuk kamar, Dek, jam berapa pun. Tak usah khawatir, ada ruang tamunya kok. Di dekat sini juga ada pos ronda, rumah Pak RT, dan Pak Dukuh. Dijamin aman.”

“O …. Ya udah, Pak, nanti saya kabari lagi jadi atau nggaknya.” Begitu responsnya kemudian.

Ada pula yang bertanya lebih lanjut, “Bapak tahu kos bebas di sekitaran sini di mana?”

“Tahu.”

“Ada, ya, Pak. Di mana?”

“Hotel.”

Mamam tuh, hotel! Sebenarnya sih saya tahu nama beberapa kos yang laris manis, bahkan kudu inden, karena faktor bebasnya walaupun dibandrol dua juta lebih. Penasaran? Inbox, gih. Bhaaa!

Setelah meneliti, mengamati, dan merenungkan dalam-dalam, ihwal betapa koentjinya kata “bebas” bagi anak-anak kos milenial ini bisa saya uraikan alasan-alasan rasionalnya.

Pertama, anak kuliahan zaman sekarang jelas beda sama zaman saya kuliah. Mereka bisa masuk kelas sampai malam, lho. Habis kuliah, kan lapar dan capek pastinya. Maka kafe menjadi tempat yang paling akomodatif terhadap keadaan tersebut. Bisa makan minum apa saja, plus leha-leha sesuka hati. Apalagi kalau ada teman, kan bisa lanjut diskusi memperdalam materi kuliah tadi.

Soal diskusinya sampai dini hari sambil yang-yangan, manusiawi belaka. Namanya juga diskusi, bisa terjadi adu argumen dan referensi, bisa meluas ke mana-mana to, meraba ke mana-mana. Itu semua jelas butuh waktu yang lama. Lalu usai diskusi intens demikian, wajar dong mereka butuh kamar kos. Kalau bukan kos bebas, macetlah puncak diskusi itu.

Maka demi marwah intelektualitas mahasiswa-mahasiswi Jogja, kos bebas tidak bisa ditawar lagi urgensinya.

Kedua, sebagian anak kos putri itu adalah pekerja profesional. Kadangkala, mereka dapat shift malam. Ada pula yang memang jam kerjanya malam melulu kayak kelelawar.

Meskipun bukan jumlah dominan, mereka tidak sedikit banget. Ya kisaran 20-30 persen. Bayangkan nasib mereka bila tak ditampung oleh kos bebas. Mungkin pulangnya jam dua, atau barengan azan Subuh saat simbah-simbah bermukena melangkahkan kaki ke masjid. Jam-jam segitu logis dinyatakan sebagai jam rawan kejahatan. Maka wajar dong bila mereka pulang diantar teman lelakinya yang baik hati.

Lalu ada soal lain bila rumah atau kos teman lakinya itu jauh. Kasihan kan, mereka yang sudah berbaik hati mengantar anak kos putri tadi, melindunginya dalam perjalanan yang gelap, masih harus berjibaku di jalanan untuk pulang. Sebagai balas budi, maklumi saja jika si empu kamar kos itu mempersilakannya beristirahat di situ saja.

Nah, hanya kos bebaslah yang bisa mengakomodir ajang balas budi dan saling pengertian tersebut. Maka demi marwah kemanusiaan, kos bebas tidak bisa ditawar lagi urgensinya.

Ketiga, sebagian (besar) anak kos putri itu datang dari keluarga desa biasa yang secara ekonomi di bawah rata-rata. Beruntunglah mereka yang selama di Jogja memiliki bapak asuh dermawan yang menyelamatkan masalah keuangannya. Bapak asuh jugalah yang kemudian mengenalkan mereka pada brand Zara hingga Bvlgari. Bye-bye, daster dan kaus oblong hadiah pupuk urea dan mi keriting kiriman emak.

Anak-anak kos putri yang memiliki bapak tentu ingin balas budi sesuai keahliannya atas derma-derma finansial itu. Namanya juga bapak asuh yang pasti tak belia lagi, sebagian malah mengidap stroke, wajar bila anak kos turut memperhatikan kesehatannya dengan cara mempersilakan istirahat di kamar kos.

Muskil itikad baik itu terwujud tanpa kamar kos yang bebas. Ntar dikira aneh-aneh kalau dilakukan di kos tak bebas. Padahal, sekali lagi, itu bukti cinta kasih seorang anak kepada bapak asuhnya atau seorang cucu kepada kakek asuhnya. Apa yang salah?

Maka demi kesehatan bapak asuh, kos bebas tidak bisa ditawar lagi urgensinya

Jika anda merasa waswas akan kebenaran kisah ini, coba teliti dua hal ini: satu, era anda kuliah dan ngekos di Jogja pastilah di masa The Flintstones saat SPP di UIN (dulu IAIN) masih 180 ribu dengan bonus Teater Eska atau Kemped. Dan dua, anda pasti kurang jauh dolannya dan kurang malam pulangnya. Untuk memecahkan masalah kedua, coba hubungi Agus Mulyadi.