Ketika saya mendengar tentang Fakultas Filsafat UGM, yang tebersit di benak saya adalah sosok alumninya macam Eka Kurniawan, Dea Anugrah, dan Beni Satryo dengan karya-karya mereka yang nyeleneh.

Setidaknya itu sebelum seorang kawan mengirimkan tautan berita akademis tentang sidang doktoral di Fakultas Filsafat UGM melalui WhatsApp. Katanya, “Baca ini, kayak ampas tahu.” (Tolong maafkan teman saya yang kurang beradab itu.) Setelah membacanya, saya merintih dalam hati: duh, Gusti! Keabsurdan tiga alumni Filsafat UGM yang saya sebut tadi ternyata tidak ada apa-apanya!

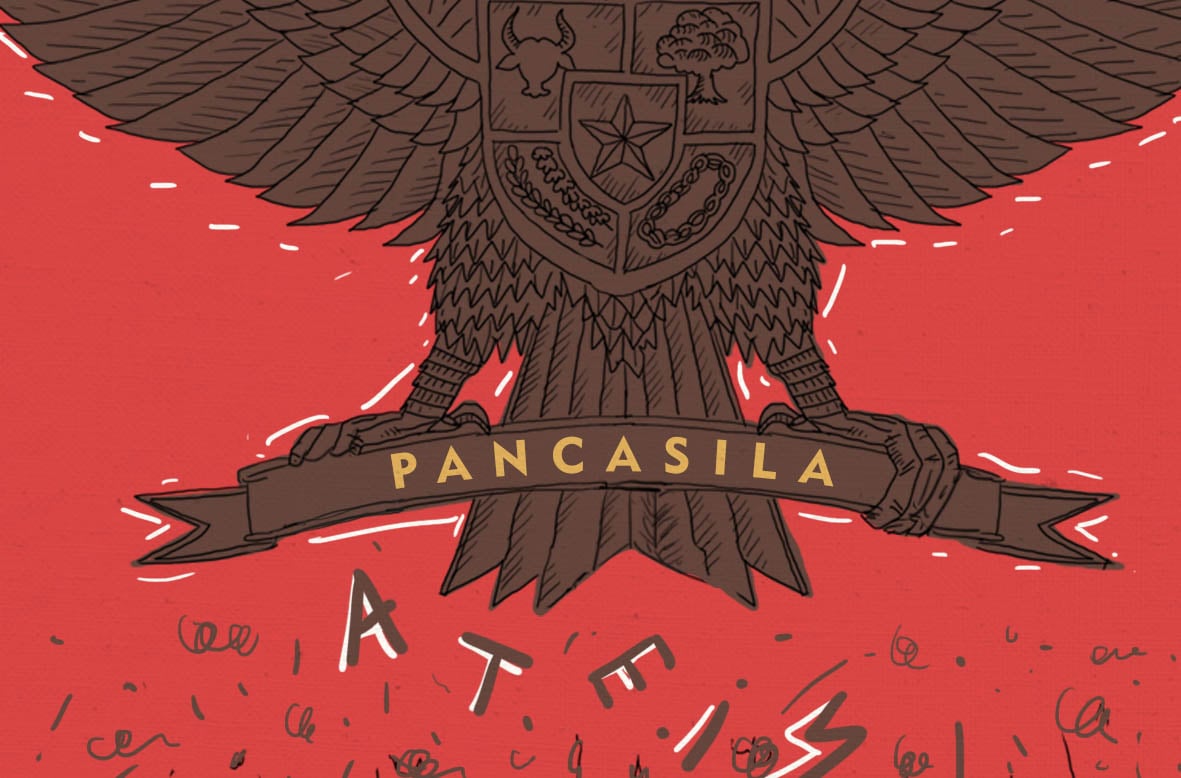

Baca judulnya: “Menangkal Ateisme Melalui Penguatan Ideologi Pancasila”. Judul yang gagah. Nama penulisnya juga gagah: Gusti Grehenson. Apalagi sang doktor yang dikutip menulis disertasi dengan judul yang tak kalah gagah: “Problem Kejahatan dalam Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl Kontribusinya Bagi Penguatan Landasan Filosofis Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Anda pasti mengharapkan diskursus yang berat dan serius, yang penuh dengan kata-kata sulit macam “diskursus”. Pendeknya, tipikal tulisan yang membikin Anda menyerah dan lantas menyetel YouTube ketika masuk paragraf ketiga. Tapi, Anda tak akan menemukan itu.

Yang Anda temukan justru kalimat ajaib macam “Apalagi kemiskinan bisa mendekatkan orang pada ateisme, namun pengalaman di Eropa, kesejahteraan juga menyebabkan orang bisa menjadi ateis.”

Jadi agar tidak menjadi ateis, kita tidak boleh sejahtera, namun juga tidak boleh miskin? Dengan kata lain, kita semua harus menjadi kelas menengah ngehek! Jika ini bukan absurdisme kelas wahid, saya tidak tahu apa lagi yang bisa disebut absurd.

Saya sebetulnya ingin membedah tulisan itu dengan serius. Tapi, mengingat tulisan ini bahkan belum layak masuk Wikipedia (jika saya editor Wikipedia, saya akan menempelkan tag [citation needed] di sana-sini), mari kita kuliti secara serampangan saja.

Simak misalnya pernyataan ini, “Paham ateisme berkorelasi positif dengan intoleransi karena ada pandangan bahwa agama adalah musuh dan musuh identik dengan penjahat.”

Hmmm, menarik. Beberapa ateis memang intoleran (macam Richard Dawkins, Sam Harris, dan Christopher Hitchens yang Islamofobik), dan pandangan memusuhi agama seperti yang terjadi di Uni Soviet tahun 1920-an memang ada. Tapi, pernyataan yang mengabsolutkan segala sesuatu ini berbahaya. Sama berbahayanya dengan mengaitkan Islam dan intoleransi hanya karena ada ISIS, atau Kristen dengan intoleransi hanya karena ada Ku Klux Klan.

Mayoritas ateis, sama seperti mayoritas kaum beragama, bukanlah orang yang gemar menebar kebencian. Faktanya lagi, survei dari Gallup yang dilakukan di 139 negara menunjukkan bahwa mereka yang tidak religius justru adalah yang paling toleran.

Selanjutnya adalah pernyataan “rasa ketuhanan juga dapat terkikis oleh sikap yang ditumbuhkembangkan di lingkungan akademis yakni kritisme [sic] atas lembaga agama dan nilai atau ide-ide agama”. (Kesampingkan dulu fakta bahwa tulisan ini berkali-kali salah menulis “kritisisme”, kata yang sebetulnya juga tidak ada di KBBI, sebagai “kritisme”.) Benarkah mengkritik lembaga agama atau ide-ide agama itu mendekatkan kita dengan ateisme?

K. H. Ahmad Ishomuddin, seorang tokoh NU dan juga akademis muslim dari UIN Raden Intan, mengkritik MUI Pusat yang mengeluarkan pendapat keagamaan terkait kasus penodaan agama Ahok. Quraish Shihab juga pernah melontarkan kritik dalam beberapa hal terkait Islam. Begitu pula dengan Gus Mus. Dan kita bisa melihat religiusitas mereka semua. Kemungkinan untuk mereka mendekat pada ateisme ribuan kali lebih kecil dari kemungkinan Agus Mulyadi jadi sekjen PKS.

Atau begini, kita ambil contoh agama saya sendiri: Kristen Protestan. Kristen Protestan adalah agama yang justru lahir dari kritik atas kritik atas suatu agama. Pada mulanya Yesus mengkritik lembaga agama dan ide-ide agama Yahudi, lalu jadilah Kristen (Katolik). Seribu lima ratus tahun kemudian ketika Martin Luther mengirim “95 Tesis” yang berisi kritik atas lembaga dan ide-ide Katolik kepada Uskup Agung Mainz, lahirlah Kristen Protestan. Anda boleh tidak percaya, tapi Yesus dan Martin Luther bukan ateis.

Terakhir, tak lengkap rasanya tulisan tentang akademis Indonesia tanpa menyinggung korupsi. (Edmund Husserl dan fenomenologinya tak apa cuma muncul sekali saja, tidak penting.) Dalam tulisan ini ditulis:

“Soal penanggulangan problem kejahataan [sic] korupsi dan sebagainya, menurutnya, tidak bisa diselesaikan lewat penindakan hukum semata. Ia mengatakan bahwa proses ke arah pencegahan korupsi bisa dimulai dari ruang lingkup keluarga tentang pentingnya anggota keluarga untuk menghindari perilaku kejahatan serta menguatkan peran agama dan perilaku moral yang baik.”

Dulu semenjak saya masih di bangku TK, saya sudah mendapat pelajaran agama dan kewarganegaraan. Waktu kuliah pun dua mata pelajaran itu tetap diajarkan. Malah, ditambah lagi dengan mata kuliah anti-korupsi dan etika profesi. Saya memang bukan koruptor (amin!), dan semoga tidak akan pernah. Tapi, seorang lulusan kampus saya, kampus yang sama yang mengajarkan mata kuliah-mata kuliah adiluhung tadi, juga menghasilkan seorang koruptor superstar: Gayus Tambunan.

Apa poin saya? Poinnya adalah, jangan berpikir terlalu simplistik. Kenyataannya, Kementerian Agama pun pernah menjadi kementerian terkorup pada 2011. Dan semua koruptor yang lulus kuliah pasti pernah mendapat pelajaran agama dan kewarganegaraan, setidaknya selama SD sampai SMA. Bukan berarti pelajaran agama dan moral itu buruk. Sama sekali bukan begitu. Namun, menjawab korupsi dengan sloganeering seperti itu mengalihkan fokus kita pada isu yang lebih krusial, seperti kurangnya akuntabilitas, pengendalian internal, transparansi, dan unit-unit kepatuhan internal/audit internal di lembaga pemerintahan.

Saya khawatir, ini tak ubahnya berharap pertumbuhan ekonomi meningkat hanya dengan imbauan “Kerja! Kerja! Kerja!” atau menanggulangi hantu Komunisme dengan anjuran untuk menonton film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI. (Lihat saja pemutaran-pemutaran film itu di sekitar Anda, satu-satunya yang tertanggulangi oleh film itu adalah insomnia.)

Sulit untuk menyangka bahwa tulisan seperti ini bisa diterbitkan secara resmi oleh universitas peringkat pertama di Indonesia. Tapi tidak apa-apa. Jauh dari ampas tahu, membaca tulisan seperti ini sungguh menyenangkan seperti makan tahu bulat digoreng dadakan. Jika ada yang bikin saya agak kecewa, ialah karena penulisnya menjanjikan para pembaca cara “Menangkal Ateisme Melalui Penguatan Ideologi Pancasila”, tapi itu tidak bisa ditemukan di tulisan.

Ia malah menulis, “… untuk menangkal ateisme tidak cukup dilakukan dengan slogan-slogan agama atau ideologi tetapi harus mampu membantah poin demi poin pemikiran ateis.” Bukannya Pancasila itu sendiri sebuah ideologi? Saya tak tahu lagi harus kecewa atau malah mengapresiasi selera humor yang self-deprecating seperti ini.

Jadi pengin kuliah di Filsafat UGM deh.