Kebetulan saya lahir di Bantul di keluarga penggemar Setan Merah, Manchester United. Seandainya saja saya lahir di London apakah ada jaminan bahwa saya memuja tepisan Edwin Van der Sar atas penalti Anelka di final Liga Champions tahun 2008? Tidak. Bisa jadi saya malah suka berkeliling di dekat White Hart Lane sambil mengolok-olok Yahudi Tottenham dengan gestur tangan ala Nazi.

Saya tidak bisa memilih dilahirkan menjadi saudara Erick Thohir, lalu diberi kepercayaan untuk mengelola Inter Milan dan menjadikan Djajang Nurdjaman menjadi pelatih untuk mengangkat performa tim agar tak terus-terusan diejek klub tetangga satu kontrakan Stadion San Siro.

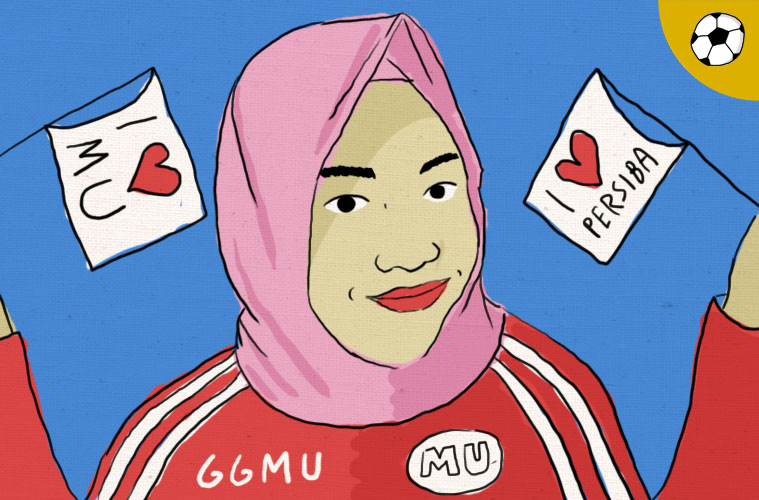

Saya tidak bisa memilih dari mana saya akan lahir dan di stadion mana saya akan besar setelah dilahirkan. Kaos tim bola saya warisan, nama yang tercetak dibelakangnya warisan, bau keringat yang masih merebak juga warisan.

Untungya, saya belum pernah bersitegang dengan orang-orang yang memiliki warisan berbeda-beda. Karena saya tahu mereka juga tidak bisa memilih kaos klub bola apa yang akan mereka terima sebagai warisan kaos kekecilan dari kakaknya

Setelah beberapa tahun kita lahir, pahitnya pengalaman kalah taruhan menentukan klub bola jagoan, pemain kesukaan, wasit favorit, dan WAGs idola, kita mati-matian membela klub andalan kita.

Sejak masih anak-anak, saya didoktrin oleh Diego Maradona bahwa sepak bola itu seperti agama. Saya mengasihani generasi labil 2000-an yang baru-baru ini mendukung Barcelona, sebab mereka hanyalah glory hunter yang tidak mendukung dengan hati.

Ternyata, teman saya yang suka dengan PSIM Yogyakarta juga punya anggapan yang sama terhadap rivalnya. Mereka mengasihani suporter PSS Sleman yang suka ngitaly dengan bilang “Ale-ale” padahal makannya masih saja tahu-tempe.

Maka, bayangkan jika kita menjalani hidup seperti adik-adik Cules yang walaupun dapat banyak trofi tapi tak ada ikatan emosi degan idolanya? Atau fasih melantangkan “Ale-ale” padahal kalau bangun kesiangan sering kecewa karena tempe di tukang sayur sudah habis diborong ibu-ibu komplek?

Eric Cantona mengatakan, “Anda dapat mengubah istri Anda, politik Anda, agama Anda, tetapi tidak pernah, tidak akan pernah bisa mengubah tim sepak bola favorit Anda.”

Salah satu karakteristik suporter garis keras memang saling mengklaim kemampuan klub favoritnya adalah yang terhebat. Mereka juga tidak butuh gelar juara, namanya saja “garis keras”. Fans Liverpool, misalnya. Mereka selalu merindukan warisan kejayaan Kenny Dalglish, “Next year will be our year!”.

Lantas pertanyaan saya, kalau bukan Manchester United, siapa lagi yang mengoleksi 20 gelar Liga Inggris, 12 Piala FA, 3 tropi Liga Champions, 1 tropi Europa League, 1 Piala Dunia Antarklub, dan memajangnya dalam almari di Old Trafford?

Apakah jika suatu kelompok dihuni oleh rakyat dengan klub bola favorit yang sama, hal itu akan menjamin kerukunan?

Tidak!

Nyatanya, ada kelompok yang masih rusuh juga padahal sama-sama ingin Arsenal mengakhiri puasa gelar liga Inggris. Maka jangan heran ketika sentimen loyalitas Arsene Wenger vs. keinginan mendapatkan gelar sesegera mungkin masih berkuasa, sisi kesetiaan van Persie, Samir Nasri, dan Cesc Fabregas mendadak hilang entah ke mana.

Bayangkan juga seandainya masing-masing suporter menuntut agar klub kesukaannya diuntungkan oleh wasit. Maka, tinggal tunggu saja kehancuran esensi permainan sepak bola. Karena yang digunakan wasit untuk menentukan keputusan bukan seruan-seruan “Wasit goblok! Wasit goblok!”, melainkan FIFA Laws of The Game.

Dalam perspektif wasit, setiap tim yang bertanding boleh menyerang ke arah gawang lawannya, tapi mereka tak berhak memaksakan sepak pojok padahal pemain merekalah yang membuat bola keluar garis. Hanya karena merasa paling kuat, pemain tidak boleh menyerang, memukuli, dan menendang sang pengadil.

Suatu hari di masa depan, kita akan menceritakan pada anak cucu kita betapa wilayah Yogyakarta dan Solo nyaris tercerai-berai bukan karena diadu domba oleh VOC, tapi karena beberapa Pasoepati merusak mural lambang PSIM saat bertandang ke Bantul.

Ketika negara lain sudah bisa main di Piala Dunia dan pemain-pemainnya diincar klub papan atas Eropa, kita masih sibuk meributkan twitwar coach Justin Lhaksana soal parkir bus yang menurutnya merusak keindahan permainan sepak bola.

Kita tidak harus sama-sama mendukung satu tim bola. Marilah kita mendukung tim yang tidak sama. Kalau tim kita sama semua, nanti nggak ada yang bisa diajak taruhan.

Catatan redaksi: baca pelesetan tulisan Afi Nihaya Faradisa, “Warisan”, di sini dan di sini.