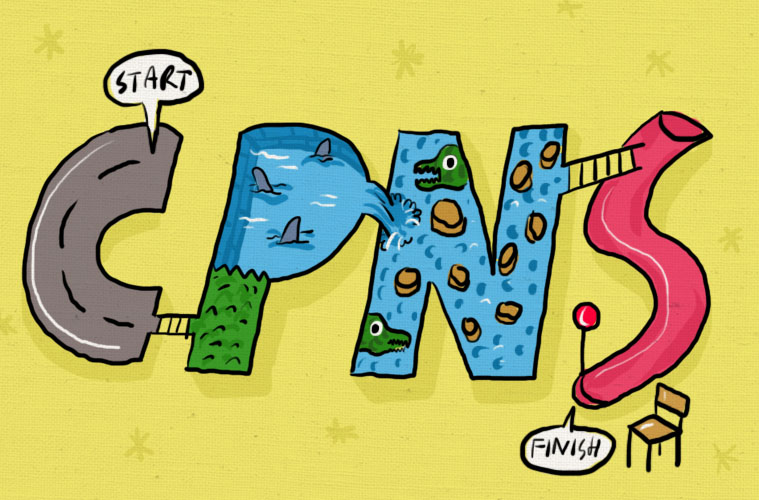

“Kalau tahu jadi buruh bakal sesusah ini, mending kita jadi PNS ya.”

Demikian rasan-rasan saya dengan istri pada suatu masa, ketika suasana pabrik memanas dan isu PHK santer merebak.

Peluang kami menjadi PNS pernah terbuka lebar, jauh sebelum rasan-rasan itu, tapi kami “menggagalkannya”. Barangkali terdengar sombong, tetapi begitulah adanya. Kami menganut falsafah: hidup sekali saja masak tidak sombong?

Ketika ujian CPNS, kami sengaja menyalahkan jawaban. Saya menyalahkan sekitar 50 persen jawaban, sedangkan istri saya, menurut pengakuannya, menyalahkan sekitar 25 persen. Kami tahu karena kami bekerja sebagai editor buku LKS yang setiap hari ngutek-utek soal berikut kunci jawaban dari berbagai mata pelajaran, mulai dari SD sampai SMA.

Apakah kami memubazirkan waktu guna ikut tes CPNS? Benar adanya. Saat itu beban kewajiban kami semata menyenangkan orang tua, sedang sunahnya adalah memeriahkan hajatan negara, dalam hal ini Pemkot. Kami ingin menjadi anak yang berbakti sekaligus warga kota yang berpartisipasi aktif. Tes CPNS bagi kami tak lebih perkara menguji ilmu kedigdayaan layaknya acara Uji Nyali.

Saat itu kami paham bahwa harapan orang tua sungguhlah besar. Mereka ingin anak-anaknya menjadi PNS supaya mapan, sejahtera, dan mendapat dana pensiun. Namun, hidup ini milik kami sendiri dan kami siap menjalaninya tanpa intervensi siapa pun, termasuk orang tua.

Kami menolak menjadi PNS.

Saat itu kami masih idealis-idealisnya dan sedang bergairah-bergairahnya bekerja sebagai buruh. Kami percaya bahwa kaum buruh adalah bahan bakar pembangunan negara.

Saya yang lahir di hari buruh merasa memang ditakdirkan sebagai buruh. Meski PNS sebetulnya buruh juga, tetapi mereka buruh pelat merah.

Kami kadung punya penilaian bahwa PNS itu lekat dengan citra kemalasan, suka keluyuran di jam kerja, tidak berdedikasi, menentukan jam istirahat seenak udelnya sendiri, online sepanjang hari, begitu SK turun langsung dijaminkan untuk kredit mobil atau rumah, dan aneka label tercela lainnya.

Kami percaya ketidakseimbangan antara gaji dan kinerja sebagai buruh pelat merah akan menjadikan rezeki kami tidak berkah. Kami bisa mati bosan dalam kehidupan nyaman yang melenakan.

Pada akhirnya, tes CPNS memperebutkan posisi guru bahasa Indonesia itu kami ‘gagalkan’. Tak ada nama kami di koran-koran yang memajang pengumuman penerimaan CPNS.

Beberapa tahun kemudian rasan-rasan itu terjadi dan tekanan hidup menyulap pandangan kami terhadap PNS menjadi kian terpuji.

Kesempatan datang dua kali. Setelah rasan-rasan itu, tes CPNS diadakan lagi. Kami yang telah merasakan beratnya menjadi buruh dengan antusias mengikutinya. Tapi kondisinya tak sama lagi.

Kami sama-sama lulusan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, jurusan Sastra Indonesia. Tahun itu, dari sekian banyak bidang kerja yang dibuka, lulusan Fakultas Sastra seakan mendapat diskriminasi. Hanya terbuka dua posisi kerja untuk kami isi: 1 posisi untuk pamong budaya, itu pun di kabupaten sebelah, dan 2 posisi untuk penyuluh KB. Karena terlalu cinta Kota Solo dan ingin tetap tinggal di kota ini, kami madep mantep mendaftar sebagai penyuluh KB, dengan harapan ada salah satu di antara kami yang terpilih, syukur-syukur bila dua-duanya jadi PNS. Kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kami belajar kelompok dengan giat.

Sehari sebelum tes digelar, kami survei ke lokasi tes di daerah Gawok, daerah pelosok Kabupaten Sukoharjo yang terkenal sebagai markas Seramania dan Vianisty yang supermilitan, seakan-akan Via Vallen dilahirkan di daerah ini.

Hari tes itu menjadi ajang reuni besar fakultas kami. Alumni jurusan Sastra Indonesia tumplek blek di sana. Jumlahnya ratusan. Rupanya mereka sama-sama mengincar posisi penyuluh KB, bidang kerja yang sebetulnya mengkhianati ijazah kami sebagai sarjana sastra yang sebetulnya lebih cocok menjadi penyair, prosais, dramawan, guru bahasa Indonesia, editor, penjual buku online, makelar, mandor bangunan, atau apalah pekerjaan yang masih bisa dinamai serabutan.

Bersaing dengan kakak dan adik tingkat tentu bukan perkara mudah. Kesaktian kami benar-benar diuji. Kami, saya dan istri, mengakhiri tes lebih cepat dan saya masih sempat melemparkan psywar lewat pertanyaan bervolume tinggi, “Tadi kamu salahkan berapa?”

Kiranya obrolan itu akan meneror mental mereka yang masih khusyuk menjawab soal-soal di dalam kelas, paling tidak membuat mereka panik. Tak masalah bila kami nanti dicap sombong. Hidup hanya sekali masak tidak sombong?

Buah kesombongan kami ternyata datang begitu dini. Kami memetiknya di dunia dalam wujud kegagalan menjadi PNS. Setelah tes itu, pemerintah mengumumkan moratorium PNS dan lebih memprioritaskan pengangkatan pekerja-pekerja kontrak dan honorer.

Berarti kami memang harus menabahkan diri sebagai buruh, semampu-mampunya, sehormat-hormatnya. Kami harus membarter dedikasi tinggi dengan penghasilan pas-pasan yang saldonya langsung minus drastis begitu musim kawinan datang. Undangan adalah petaka yang berwajah bahagia.

Tugas kami berikutnya adalah berjihad untuk keluar dari status buruh.

Kini lowongan CPNS kembali dibuka. Banyak kawan yang berbondong-bondong mendaftar dengan harapan perbaikan taraf hidup. Mereka rela berjibaku antar kota antar provinsi. Saya yang sudah berumur 35 tahun gembira-gembira saja melihatnya.

Bagi saya, perkara CPNS sudah selesai. Profesi buruh juga sudah saya pensiunkan dini. Kini saya hanya ingin mengembangkan karier sebagai pengamat mi ayam profesional; meneliti keunikan rasa dan estetika penyajian mi ayam di seantero Solo Raya, lalu menyusun sebuah buku kajian serius mengenainya.

Dengan ini, setidaknya saya, sebagai pembaca amatir Pramoedya Ananta Toer, telah mengamalkan nasihat ibu beliau bahwa sebaik-baiknya pekerjaan adalah menjadi majikan bagi diri sendiri.