MOJOK.CO – Modal merasa keren dengan nenteng buku Pram ke mana-mana lalu diwawancarai media televisi jadi sebuah remember, eh, warning, untuk para aktivis sedunia.

Tahun 90-an akhir ke awal 2000 saya kuliah di Malang. Kota yang menyenangkan. Tugu, Jalan Ijen, Jembatan Soekarno Hatta, Alun-alun, dan kampus-kampus. Juga gadis-gadis cantik di semua Fakultas—dan yang paling cantik di antara mereka konon ada di Fakultas Ekonomi. Maka terpujilah perekonomian kita yang katanya berangsur membaik.

Padahal dulu, di zaman itu, perekonomian sedang kurang baik rasanya. Kalau toh bangsa ini secara perlahan berusaha keluar dari krisis ekonomi sembilan delapan, perekonomian saya sendiri sungguh sulit. Anak guru sekolah dasar di Flores yang merantau dan kuliah di Malang, kalau tidak mampu atur uang makan, hanya tersisa dua pilihan: tidak makan atau tidak bayar kos-kosan.

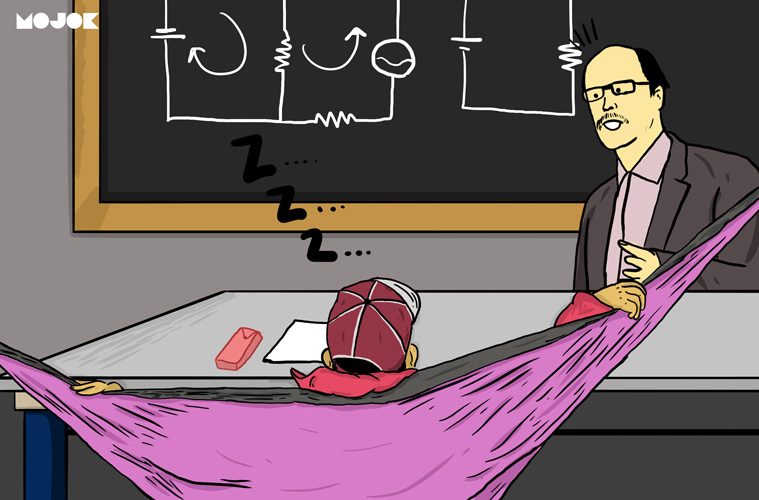

Saya memilih yang kedua. Tidak bayar kos-kosan. Melarikan diri dari pandangan memelas Ibu Kos di Jalan Galunggung, dan memutuskan untuk tidur di kampus. Sampai kiriman bulan berikut datang. Demikian seterusnya. Seperti litani. Di sinilah perkara gerakan itu dimulai. Berawal dari niat menunda pembayaran uang kos, saya menjadi anak yang gemar tidur di kampus.

Oh, iya. Saya kuliah di Universitas Merdeka Malang. Kampus itu menyediakan beberapa ruangan sebagai sekretariat organisasi kampus dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), mulai dari Imapala, UKM Kerohanian, dan lain-lain. Saya memilih UKM Kerohanian karena merasa lebih mudah menikmati cerita-cerita dalam Perjanjian Lama ketimbang Teologi Pembebasan karya Michael Lowi atau Madilog yang cukup banyak ditenteng aktivis.

Irisan saya dan teman-teman gerakan pada bidang baca-membaca itu barangkali hanya pada Bumi Manusia. Mereka suka karena Pram-nya dan saya karena kebetulan suka bacaan novel. Selebihnya, kami beririsan pada keseringan terlihat di kampus justru pada jam-jam perkuliahan telah selesai. Ya, pada malam itu tadi—yang tidur di kampus itu.

Akan tetapi masyarakat kampus yang lain selalu memiliki caranya sendiri dalam pelabelan. Mahasiswa yang sering terlihat di kampus pada jam-jam sedang tak ada kuliah, apalagi sampai pakai acara menginap di kampus, berhari-hari pula, akan ditahbiskan sebagai anak-anak gerakan.

Pada tahun-tahun itu, anak-anak gerakan—sering disebut aktivis mahasiswa—adalah golongan keren baru. Keberhasilan mahasiswa menurunkan rezim Soeharto pada tahun 1998, membuat ide-ide kritis yang kerap dilisankan sebagai sebagai pemikiran kiri, tiba-tiba menjadi gaya hidup baru.

Soal gaya hidup ini tentu saja tidak berlaku untuk yang memang “murni aktivis”. Gaya hidup ini lebih ke masalah kami. Mahasiswa yang sering tidur di kampus tapi bukan anak-anak gerakan.

Menyenangkan juga rasanya. Berjalan-jalan di kampus, menenteng buku Pram atau Tan Malaka, halaman judulnya dipamerkan tetapi dalam gerakan seolah tidak disengaja. Rambut tak perlu diurus, celana harus kumal, dan aktivis-lah kita sekarang ini.

Golongan seperti kami inilah yang kemudian perlahan menodai kemurnian gerakan. Mahasiswa yang merasa aktivisme merupakan gaya hidup, lalu berusaha kritis di segala hal, tetapi malas melakukan kajian-kajian kritis. Asal anti kemapanan, paripurnalah gaya hidup aktivis itu kami terapkan.

Soal baru kemudian muncul. Jumlah mahasiswa yang menjadikan “gerakan” sebagai gaya hidup, lebih banyak dari mereka yang memang benar-benar terpanggil menjadi aktivis. Akibatnya, narasi-narasi yang muncul dan populer adalah narasi-narasi yang lemah.

Misalnya:

A: Kenapa protes dengan kenaikan biaya kuliah?

B: Itu tidak manusiawi. Memangkas hak-hak setiap anak bangsa mendapatkan pendidikan yang layak.

A: Tetapi kan yayasan sudah menjelaskan alasannya.

B: Ah. Alasan bisa dibuat siapa saja.

A: Termasuk bahwa kenaikan biaya kuliah dilakukan dengan untuk menambah fasilitas laboratorium, perpustakaan dan lain-lain?

B: Cari sponsor dong. Buka usaha lain dong. Biar dapat dana. Masa’ gitu aja nggak bisa?

A: Okay.

Dua bulan kemudian.

A: Kenapa protes dengan kebijakan kampus menyewakan tanahnya untuk gerai perusahaan A? Padahal kan mereka ikut bantu kampus untuk penataan perpustakaan.

B: Kita anti-Amerika.

A: Tapi kan perusahaan A itu dari Jerman.

B: Kamu itu anak gerakan apa bukan, sih?

A: Okay.

Dialog seperti itu tentu saja tidak terjadi di kampus kami. Tetapi sepertinya pernah terjadi di suatu tempat. Hal-hal yang juga terjadi pada golongan seperti kami, yang tidur di kampus karena terpaksa, lalu merasa telah sah menjadi anak gerakan.

Begitu suburnya golongan seperti ini tumbuh, dan begitu vokalnya mereka setelah mengikuti kelas singkat tentang gerakan dari para senior, narasi milik merekalah yang kemudian paling sering muncul: wartawan datang.

Membawa tape recorder dan kamera. Mereka ada di depan. Mengulang-ulang slogan yang sama. Antiasing, antirepresi, dan anti-anti lainnya. Wartawan lantas terkagum-kagum dengan sedikit keliru. Merasa bahwa yang seperti itulah yang layak diajak wawancara. Mengajak mereka untuk depth interview.

Dengan berapi-api mereka menerima tantangan itu. Akibatnya ya itu tadi. Kehendak memberi warning kepada pemerintah berubah menjadi sesuatu yang romantis: “Kami ingin memberi remember pemerintah.”

Kita memang harus ingat pemerintah kita. Kalau kita tidak ingat, siapa yang akan melakukannya coba?

Kira-kira begitu ceritanya. Kenapa banyak aktivis yang muncul di televisi tampak tidak menguasai betul latar permasalahannya. Sebagian besar adalah yang tidak sengaja jadi aktivis tetapi tidak mampu menahan godaan sejuta cahaya kamera.

Para aktivis betulan biasanya justru sedang diam, membaca lebih banyak lagi, sehingga ketika sekali muncul, pendapat mereka akan berbobot dan berisi. Hanya saja, kapan aktivis yang sungguh ini muncul, tak ada yang tahu juga.

Saya tidak heran ketika menemukan Midori di Norwegian Wood agak susah memahami sekelompok mahasiswa yang bicara tentang Marxisme. Saya menduga, yang dia temui adalah mereka yang tidak membaca pemikiran Karl Marx tetapi berusaha sekuat kemampuan agar tampak sebagai aktivis.

Dari mana mereka mengenal Marx? Dari buku-buku yang ditenteng para senior dan percakapan-percakapan mereka yang terdengar keren. Kadang begitu.

Sampai akhir masa kuliah, saya tetap sering menginap di kampus, dan tetap tidak mampu menaklukkan hati gadis cantik dari Fakultas Ekonomi. Bukan sebagai anak gerakan memang, tetapi sebagai mahasiswa yang mendapat tempat melarikan diri dari kejaran tagihan Ibu Kos sambil belajar dari para aktivis sesungguhnya; mereka yang sebelum bicara tentang perubahan telah melalui pergumulan yang panjang. Sampai akhirnya terkejut akan sumirnya batas antara aktivis dan yang merasa dirinya aktivis seperti saat ini.