MOJOK.CO – Pagi ini saya dan Bapak akan nyoblos pilihan capres yang berbeda. Meski Pilpres 2019 bakalan usai, kami tahu, keadaan nggak akan kembali seperti semula.

Dari dulu, Bapak saya selalu melarang saya merokok. Padahal konon kata Ibu, bibir Bapak di masa muda berwarna cokelat kehitaman. Sewaktu Bapak muda, rokok yang paling disukai laki-laki seumurannya adalah Aroma.

Usut punya usut, suatu hari Ibu bercerita kalau suaminya dulu memang penikmat Aroma sejati. Dan sejauh yang saya tahu, kebanyakan rokok di jaman dahulu adalah rokok kretek. Mungkin karena itulah bibir bapak saya berwarna cokelat.

Meskipun begitu, saya yakin ibu tidak pernah mempermasalahkan itu. Kalau yang namanya cinta, bibir yang jelek dan hitam akan selalu tampak basah dan menggoda.

Di luar permasalahan tentang bibir, mendengar cerita ibu tentu membuat saya sebal sekaligus prihatin. Bapak saya yang saya kenal begitu bijak dan penuh perhitungan dalam segala hal di masa tua ternyata adalah seorang laki-laki dengan selera merokok yang parah dan ra mashyuk di masa mudanya.

Aroma Kretek jelas nggak level sama rokok mild yang biasa saya bagi dengan pacar sewaktu yang-yangan setiap malam Minggu ke Upnormal.

Saya tidak tahu kapan persisnya Bapak mulai berhenti merokok dan menjadi penasihat dalam segala hal, termasuk rajin melarang anaknya merokok. Ilham berhenti merokok baginya mungkin mirip epiphanynya Haruki Murakami yang tiba-tiba ingin menulis novel sewaktu lihat pertandingan baseball. Nggak jelas banget.

Tahu-tahu saja, pada periode Pilpres belakangan ini, Bapak menjadi laki-laki tua yang saleh dan menyebalkan.

Saya dan Bapak memang hidup di lingkungan yang berbeda. Di masa kecil, konon simbah saya tak pernah memberi anak-anaknya (termasuk Bapak) pendidikan keagamaan secara khusus. Sementara saya sekeluarga—yang ndilalah—hidup di lingkungan NU, disekolahkan Bapak (yang sebenarnya nggak paham-paham amat soal agama) di madrasah dari SD sampai SMA.

Mungkin itu bisa disebut sebuah keberuntungan. Saya jadi bisa sedikit-sedikit membaca kitab kuning dan tahu bahasa Arab.

Ada sedikit justifikasi juga untuk menyebut diri saya santri meskipun tidak pernah mondok.

Asal sering-sering saja cangkrukan pakai sarung sambil minum kopi dan merokok. Kalau Bapak saya terus-terusan melarang saya merokok, gimana saya bisa dapat gelar santri? Lha ya gimana? Ha kene ki wong NU je.

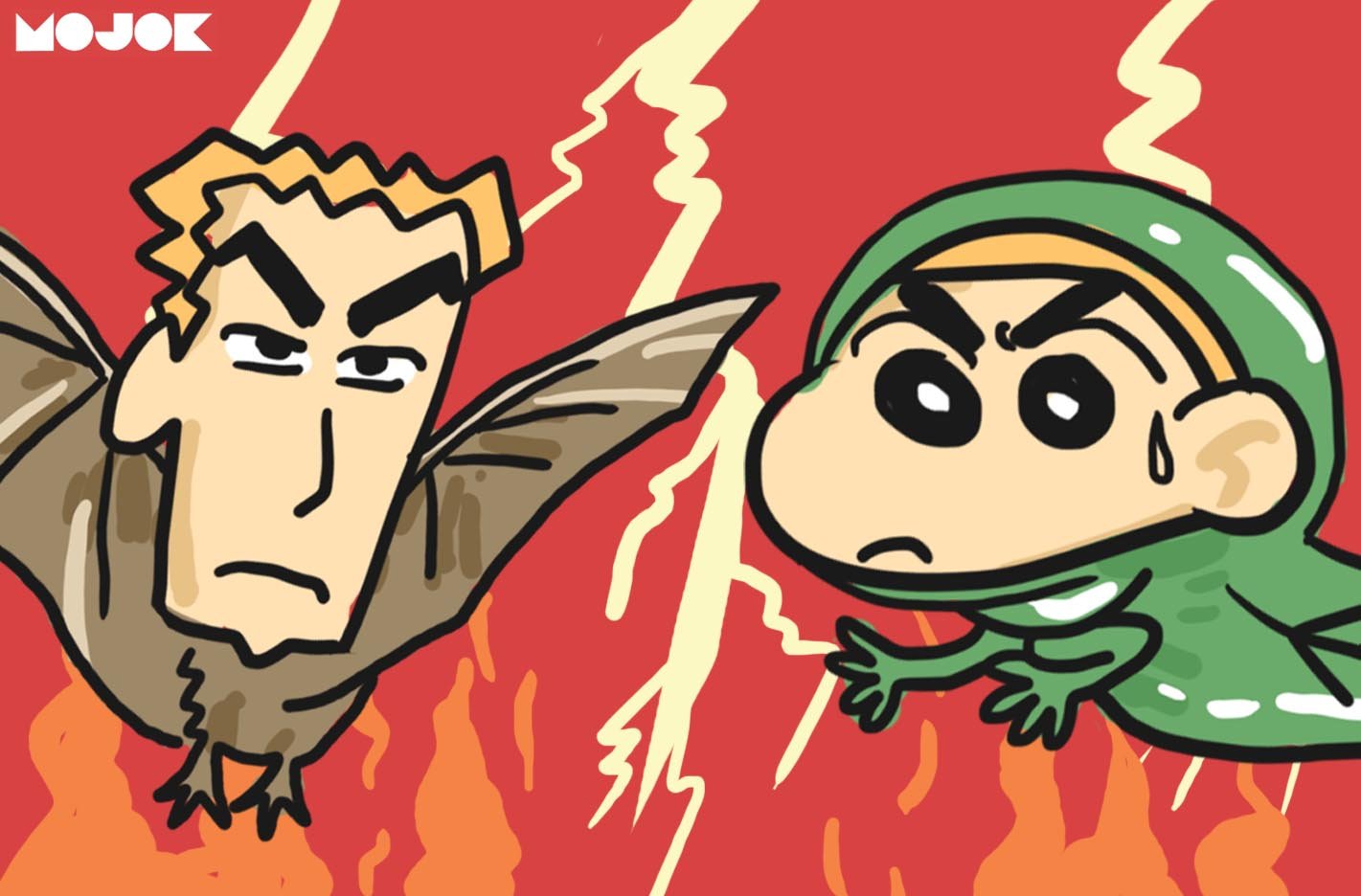

Meskipun hidup di lingkungan NU, Bapak saya kampret. Maksud saya, pendukung Prabowo. Untung kampret ada definisi baru sekarang, kalau nggak, bisa jadi masalah hubungan bapak-anak ini.

Sedangkan saya sebaliknya: cebong parah.

Kami selalu ribut menjelang hari coblosan Pilpres. Ketika suatu hari saya pulang ke Gunungkidul setelah berbulan-bulan capek kuliah di kampusnya Jokowi zaman mahasiswa, di depan rumah saya sudah berkibar bendera Gerindra.

Di pintu rumah yang ditempeli stiker sensus penduduk yang nggak update-update amat, Bapak saya dengan yakin menutupinya dengan 3 stiker berisi wajah Pak Prabowo yang imut dan Mas Sandiaga Uno yang rupawan.

Saya merasa tak perlu banyak tanya ke ibu. Bagaimanapun, saya tahu bahwa ibu pasti akan membela bapak saya. Beliau adalah istri yang sangat patuh dengan suaminya.

Di saat teman-teman wanita di kampus dan pacar saya rajin ikut demo kesetaraan gender dan tuntutan #kitaAgni yang sampai sekarang nggak selesai-selesai, ibu saya selalu siap membuatkan Bapak teh di pagi hari meskipun dia sendiri masih blobokan dan belum sikatan.

Saya belakangan mengamati, perilaku Bapak memang berubah total semenjak ibu saya membuatkannya Instagram. Istri yang baik memang harus selalu menuruti perintah suami to ya? Termasuk membuatkan akun Instagram.

Salah satu yang membuat Bapak tiba-tiba saleh dan menjadi pendukung akut Prabowo adalah akun-akun dakwah yang bertebaran di sana. Soalnya agak sulit orang se-“senior” bapak saya punya pilihan sangat berbeda dengan tetangga-tetangganya kalau bukan karena aktivitasnya di medsos.

Bapak saya juga jauh dari karakteristik orang NU. Setiap diundang untuk tahlilan oleh tetangga, bapak tak pernah mau datang. Kalau saya sedang mengimami ibu salat subuh di rumah, dia memilih salat sendiri karena tidak mau pakai qunut.

Padahal, Bapak pasti selalu bangun lebih siang. Bahkan, dua tahun belakangan bapak memilih merayakan lebaran sendiri yang waktunya berbeda dengan tetangga-tetangga NU di lingkungan kami tinggal. Padahal, warga NU kan selalu menaati keputusan MUI dan pemerintah, karena ulama-ulama di dalamnya kebanyakan juga NU.

Saya jadi bingung dan sedih. Kalau bukan akun-akun dakwah di Instagram yang berhasil mengubah bapak, saya harus menyalahkan siapa lagi? Bagaimanapun saya ya harus tetap maido lah. Lhaya piye, kene ki santri je.

Untung saja, perilaku bapak yang membosankan semacam itu akan segera usai.

Pagi ini dia akan mencoblos junjungannya di TPS. Saya menjadi lega. Lagipula, keinginan saya saat ini untuk berhenti melihat sikap bapak yang menyebalkan dalam mendukung Prabowo jauh lebih besar daripada keinginan saya untuk melihat Jokowi menang.

Ndakpapa, saya ikhlas.

Lagian, bapak jugalah yang selalu memberi saya uang saku bulanan yang akan sangat turah meskipun saya gunakan untuk pijet di Babarsari seminggu sekali membeli Sampoerna Mild sebanyak-banyaknya saat kuliah di Jogja. Bagaimanapun, saya harus tetap menyayangi dia.

Tapi, tak tahu kenapa tiba-tiba saya kok jadi sedih lagi? Saya baru ingat kalau ndilalah Pilpres dan Ramadan datang berurutan.

Delapan belas hari setelah mencoblos Jokowi di TPS, saya akan kembali berdebat dengan Bapak tentang tanggal yang tepat untuk mulai berpuasa dan merayakan lebaran. Saya juga tahu kalau Bapak tak mungkin memperbolehkan saya melantunkan sholawat tarhim di rumah.

Saya juga yakin, lebaran tahun ini keluarga saya tak akan punya ketupat dan opor ayam untuk dihidangkan ke para tamu.

Ibu saya akan menangis dan berhenti memasak di malam takbiran karena tahu anaknya melempari sang suami kesayangan dengan petasan, sementara bapak saya akan mengamuk sambil menyobek-nyobek Sampoerna Mild saya yang tertinggal di dalam kamar.

Ndakpapa, saya ikhlas.

Berjiwa besar dan menerima orang yang saklek dalam beragama memang kadang-kadang perlu. Itu ajaran para guru saya di madrasah aliyah dulu. Walaupun bukan santri tulen, saya kan tetep orang NU.

Namun terlepas dari itu, ada satu hal yang kemudian membuat saya paham. Mau siapapun yang menang, mau itu Jokowi dua periode, mau itu Prabowo #2019GantiPresiden, keadaan tak akan kembali seperti sedia kala di rumah saya.

Perdebatan antar-anggota keluarga yang beda spesies macam begini, akan terus muncul—setidaknya dari lima tahun ke belakang sampai lima tahun ke depan. Hal yang mungkin juga tak hanya kejadian di rumah saya, melainkan juga terjadi di banyak rumah warga negara Indonesia.

Kalau begini situasinya, ya sulit untuk tidak mengamini kredo ini:

“Siapapun pemenang dalam Pilpres kali ini, yang kalah tetap rakyat Indonesia.”