MOJOK.CO – Antara Pramoedya Ananta Toer dan Soeharto terpisah jarak yang lebar. Namun, keduanya juga dekat, terasa rindu yang merobek ulu hati.

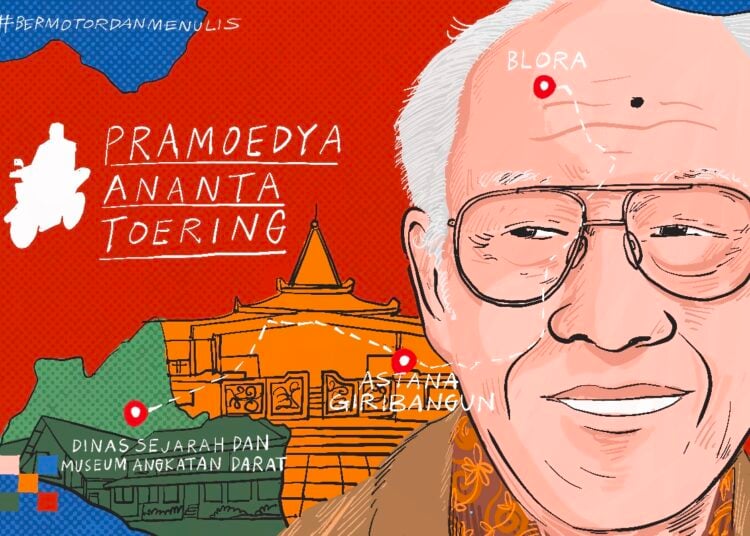

Esai ini adalah catatan perjalanan yang dilakukan dengan motor bertajuk “Pramoedya Ananta Toering: Bermotor dan Menulis”. Titik mula gas ditarik dari Dinas Sejarah dan Museum Angkatan Darat di pertigaan Toko Buku Gramedia Sudirman, Yogyakarta ke makam Jenderal Besar H.M. Soeharto di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, sebelum kemudian menuju Blora via Ngawi dan Cepu.

Antara Pram dan Harto, antara Astana Giribangun dan Blora, terbentang dunia Angkatan Darat dan militerisme, operasi pembebasan Irian Barat, dan penjara dalam banyak aspek.

Pramoedya Ananta Toer menggugat

Setiap saat, jika perbincangan sudah masuk di seputar militer dan Angkatan Darat, suara Pramoedya Ananta Toer selalu berat, pilihan diksinya tajam, dan bibirnya bergetar. Bisa dimaklumi, lantaran sebagian besar waktu produktif dari praktik kreatifnya dihabiskan dalam penjara buatan Angkatan Darat untuk kesalahan yang tak pernah ditimbang duduk perkara keadilannya di depan hakim.

Di luar soal subjektivitas dan pengalaman pahit itu, Pramoedya Ananta Toer sebetulnya melakukan riset serius. Dia juga melakukan pengumpulan data, mengajukan argumentasi, dan gugatan.

Misal, militer yang menjadi tulang punggung revolusi Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Pram keberatan dengan pendapat yang kemudian menjadi narasi besar bertahun-tahun lamanya. Padahal, tak ada tentara profesional, tak ada angkatan darat pada periode-periode krusial kemerdekaan.

Dengarkan Pram: “Mula-mula, revolusi dimulai kaum sudra Medan Senen sebelum kemudian diambil sepenuhnya kaum satria-priyayi. Selamanya, revolusi dimulai kaum sudra, sebagaimana naiknya Arok.”

Validasi pandangan Pram

Pandangan Pramoedya Ananta Toer itu tervalidasi dari nyaris semua buku yang mengambil topik kesaksian pada 3 bulan pertama Republik berdiri. Dan, di Museum Angkatan Darat di Yogyakarta, di titik di mana saya memulai “toering” ke Blora, menjadi artefak pengakuan bahwa angkatan perang Indonesia terbentuk pada Oktober di gedung di mana saya ngegas motor Supra tua yang usianya setua Penerbit Lentera Dipantara itu.

Buku Kronik Revolusi jilid pertama (1945) yang disusun Pram juga memvalidasi argumentasi itu, para satria yang mendaku diri paling berjasa bagi Republik itu hadir di kemudian bulan.

Pandangan Pram ini krusial karena potensial “menghancurkan” sejumlah asumsi yang menempatkan tentara dalam suprastruktur pembentukan Republik dengan mengabaikan kaum di luar ksatria.

Bukan berarti Pram anti atas kelompok satria ini. Bahkan, Pram sendiri pernah ambil bagian di dalamnya. Walau kemudian dikecewakan oleh kebijakan Mohammad Hatta saat menjadi Perdana Menteri pada Januari 1948.

Baca pengakuan Pramoedya Ananta Toer di Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (Jilid 2) pada hlm. 179 ini: ”Barangsiapa merasa tidak cocok dalam kemiliteran diberi kesempatan mengundurkan diri. Dijanjikan: akan ditanggung biaya pengangkutan ke tempat yang dituju, dan dibayarkan 6 bulan gaji yang belum diterima. Janji itu tidak pernah ditepati sampai aku tuliskan surat ini.”

Alih-alih mendapatkan pesangon, yang diterima Pram justru surat panggilan dari polisi militer dengan satu tuduhan korupsi saat berdinas. “Korupsi apa? Beberapa bal karet. Hebat sekali. Seingatku semua perlengkapan dinas kami usahakan sendiri, dari kertas, senjata, sampai mesin tulis dan alat-alat komunikasi.”

Sisi keropos korps bersenjata yang dikuliti Pramoedya Ananta Toer

Berbalik badan dari dinas kemiliteran, sebagaimana tersingkirnya arus besar kaum sudra yang memanggul senjata dengan revolusi nasional, Pramoedya Ananta Toer menemukan wajah palsu dari citrawi kemiliteran yang terbangun. Pram mendapatkan sisi keropos dari korps bersenjata yang mendaku diri paling nasionalis, paling hebat menjaga dan mengawal konstitusi dan kedaulatan negara.

Dari tanah pengasingan di Maluku, sebagaimana tertulis pada salah satu suratnya kepada anaknya yang tertinggal di Jakarta, Et, Pram memberitahu dan tampaknya tidak meleset: “Tidak pernah memenangkan perang, Et. Tak pernah ada bintang kemenangan disematkan pada dada sejarah kemiliteran kita. Tentara kolonial yang dianggap penakluk seluruh pribumi tanahair kita, ternyata juga tidak pernah menang dalam perang internasional. Menangnya melawan pribumi yang tidak profesional dalam perang bersenjata api.”

Tidak main-main hasil dari “menang melawan pribumi yang tidak profesional dalam perang bersenjata api” itu. Setelah brahmana bernama Sukarno itu dijungkatkan, tutur Pramoedya Ananta Toer, kaum satria yang tak pernah menang perang di front apa pun itu membunuhi pribumi melebihi jumlah dari perang Vietnam. Jutaan orang yang meregang nyawa itu bukan berguguran dalam perang, melainkan pembunuhan orang-orang yang bukan hanya tidak melawan, tetapi tidak punya sarana untuk melawan.

“Cukup mengherankan dunia: bangsa terlunak di dunia ini, bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa ini bisa melakukan pembunuhan terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia! Itu semua dilakukan (baca: Harto) dengan doa restu dari dewa multinasional. Tidak, Et, tidak akan kukatakan ini bangsa sakit, sekalipun setelah membunuh mereka tampil ke panggung mengagungkan kemanusiaan dengan atau tanpa keterangan yang adil dan beradab,” demikian Pram.

Astana Giribangun dan Jenderal Besar

Saya dan rombongan “toering” #SeabadPram sampai di gerbang Astana Giribangun bersamaan dengan azan salat Zuhur berkumandang. Hanya ada 2 bus ukuran sedang yang terparkir.

Astana Giribangun adalah kompleks mausoleum Jenderal Besar Soeharto dan keluarga. Dia seorang pimpinan militer Angkatan Darat yang meniru setepat-tepatnya apa yang dilakukan tuan dan guru besarnya, para gubernur jenderal pemimpin pemerintahan VOC. Seorang perwira yang tak terlalu menonjol dan banyak tersorot media di masa ketika figur Abdul Haris Nasution dan Achmad Yani menjadi bintang di semua lapangan.

Saya beberapa kali menuliskan memoar ringkas tokoh besar dan sangat powerfull ini di Mojok, baik dalam bentuk esai maupun video #Jasmerah. Tetapi, menyandingkan Harto dengan Pramoedya Ananta Toer belum. Lagi pula, bukan sandingan.

Harto adalah jenderal yang bisa menggerakkan pasukan, untuk bisa menghabisi siapa saja yang menghalangi jalannya. Pram hanyalah “pensiunan” tentara rakyat, sastrawan, pekerja kebudayaan, dan tentu saja paria dalam narasi kewarganegaraan.

Sewaktu Pramoedya Ananta Toer menjadi redaktur dari lembaran budaya “Lentera”, tak satu pun nama “Soeharto” yang berpapasan langsung dengan kerja pengurasiannya, kecuali pada satu pokok: Irian Barat.

Pram, Harto, dan Irian Barat

Pada diksi “Irian Barat” ini, Pramoedya Ananta Toer dalam posisi sebagai laskar budaya kiri (Lekra) dan Harto sebagai prajurit elite Angkatan Darat berada pada satu barisan untuk suatu ritus operasi.

Pada masa yang disebut aksi “pembebasan Irian Barat” itu, Harto yang menjabat Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat atau Korra I Caduad itu ditunjuk sebagai panglima dari operasi bernama “Mandala”, sebagaimana judul utama halaman 1 Harian Rakjat pada 10 Januari 1962, “Brigdjen Suharto Panglima Mandala”.

Kelak, di puncak megah kekuasaannya, peristiwa penunjukan sebagai panglima operasi Mandala atau seluruh pelajar seluruh Indonesia lebih mengenalnya dengan Operasi Trikora dituturkan Soeharto dengan penuh rasa bangga.

Saya kutipkan kepada pembaca, bagaimana Kompas menurunkan cerita yang sama dalam momentum yang berbeda dan sama-sama tampil di halaman 1. Yang pertama, dalam acara ramah tamah dengan eksponen perjuangan pembebasan Irian Barat jelang peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan RI di Sasono Adiguno, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam artikel berkepala “Kisah Presiden Sekitar Pembebasan Irja” (16 Juni 1995).

Di tempat yang sama, 2 tahun kemudian, 6 Mei 1997, Kompas mencatat lagi setepat-tepatnya hal yang sama dalam rangka menghadiri hari ulang tahun ke-34 Yayasan Bantuan Bea Siswa Yatim Piatu Trikora atau Yayasan Trikora, “Presiden Kisahkan Komando Mandala”.

Baca halaman selanjutnya: Lahirnya Mas …