MOJOK.CO – Sebagai dosen UGM yang nyantai dan terbiasa dengan ritme Jogja yang selow, hidup di Guilin, Cina, terasa seperti lari maraton di atas treadmill yang setelannya rusak: tidak bisa berhenti dan makin lama makin cepat.

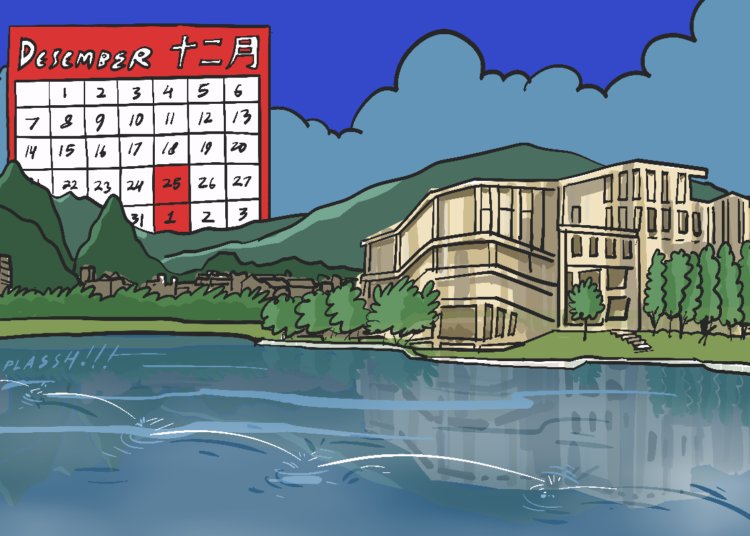

Suatu malam di awal Desember 2025, Wakil Dekan Bidang Pendidikan di kampus tempat saya jadi peneliti tamu mengirim pesan via WeChat. Beliau mengundang saya jadi pembicara seminar nasional pada tanggal 25 Desember. Saya sempat bengong dan mencoba konfirmasi apakah beliau salah menuliskan tanggal atau tidak.

Ternyata benar: 25 Desember. Dalam hati saya membatin: Lha, ini libur Natal kok malah disuruh nyambut gawe? Apa mereka nggak tahu kalau di Indonesia, jangankan Natal, hari kejepit saja sudah cukup jadi alasan buat nggak masuk kantor tanpa merasa berdosa?

Dengan santai beliau mengatakan bahwa di Cina, mereka tidak merayakan Natal, dan 25 Desember adalah hari kerja biasa pada umumnya.

Maka, di saat linimasa Instagram saya penuh foto teman-teman di Indonesia yang pamer pohon Natal atau asyik staycation memanfaatkan jatah cuti bersama, saya hanya bisa ngelus dada.

Ketika melihat grup WhatsApp dosen di Tanah Air penuh dengan ucapan selamat libur dan foto-foto mereka yang sedang asyik “nglaras” di Kaliurang, saya justru berdiri tegak di depan ratusan mahasiswa di Guilin University of Technology.

Bukan untuk merayakan Natal, misa, atau tukar kado, melainkan memberikan seminar intensif. Selama satu hari penuh!

Pengumuman di grup WeChat dosen asing lebih horor lagi. Minggu lalu, pegawai kampus mengumumkan bahwa akan ada libur Tahun Baru dari tanggal 1 sampai tanggal 3 (Kamis–Sabtu). Tapi ada lanjutannya. Perkuliahan normal akan dilanjutkan pada tanggal 4 (Minggu) untuk mengganti kelas yang seharusnya dilaksanakan tanggal 2 (Jumat).

Ada satu dosen yang mengatakan kalau dia ada kelas tanggal 1. Dia bertanya, apakah kelasnya juga digeser ke tanggal 4, dan jawabannya tidak dong. Artinya, dosen dan mahasiswa ya tetap datang ke kampus buat kuliah. Saat Tahun Baru!

Dosen UGM yakin, libur adalah kosakata “terlarang” dari bahasa Mandarin kuno yang sudah punah

Di Cina, Natal dan Tahun Baru nggak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Tidak ada tanggal merah di kalender, tidak ada aroma liburan, yang ada hanyalah aroma ambisi dan uap pemanas ruangan di ruang-ruang kelas. Saya jadi semakin yakin bahwa kata “libur” adalah sebuah kosakata “terlarang” dari bahasa Mandarin kuno yang sudah punah.

Di Indonesia, kita punya tradisi luhur bernama cuti bersama. Pemerintah kita sangat “baik hati”. Kalau ada hari kejepit, langsung dicarikan alasan agar kita semua bisa libur berjamaah. Kita adalah bangsa yang sangat menghargai hak untuk tidak masuk kantor.

Menurut data resmi tahun 2025, Indonesia adalah surga bagi para staycation mania. Pemerintah kita menetapkan sekitar 27 hari libur (17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama). Bandingkan dengan Cina yang secara resmi hanya punya 11 hari libur nasional dan tidak mengenal istilah cuti bersama.

Ironisnya lagi, mereka punya sistem “pembayaran utang hari kerja”. Jadi, kalau mereka libur satu minggu, misalnya saat libur Golden Week (biasanya selama seminggu saat awal Oktober), mereka harus menggantinya dengan bekerja di hari Sabtu dan Minggu sebelumnya atau sesudahnya.

Di Indonesia, kalau ada hari kejepit, kita langsung syukuran. Di Cina, libur itu bukan hadiah, tapi utang yang harus dibayar lunas dengan keringat dan kerja keras. Maka jangan kaget kalau kemarin saya mengajar seminar saat Natal, dan mahasiswa juga tetap masuk kelas dengan mata yang fokus, meskipun mungkin otaknya sudah berasap.

Mahasiswa UGM pusing skripsi bisa mlipir ke angkringan, di Guilin Cina, pusing kuliah nambah jam belajar di perpustakaan

Di UGM, tepatnya di kelas yang saya ampu, kuliah sesuai jadwal, antara Senin sampai Jumat. Sabtu–Minggu jelas libur. Di Guilin, konsep “akhir pekan” di lingkungan kampus sering kali hanya mitos. Mahasiswa kuliah sepanjang minggu. Sabtu ada kelas, Minggu ada seminar, malam hari perpustakaan juga makin penuh.

Awalnya, saya melihat ini sebagai suatu proses belajar pada umumnya. Tapi pada kenyataannya, sepertinya ini adalah suatu kompetisi sampai titik darah penghabisan, di mana semua orang harus belajar (dan bekerja) lebih keras untuk dapat bersaing secara global. Saya mencoba memahami bahwa persaingan di sini sangat brutal sehingga tidak ada ruang bagi mereka yang sekadar ingin “santai kayak di pantai”.

Di sini, kalau kamu terlalu santai, ada ratusan juta orang yang siap mengambil posisimu. Mahasiswa di sini sepertinya tahu betul tentang hal itu. Mahasiswa di Guilin tahu bahwa ijazah sarjana saja tidak cukup. Mereka butuh ijazah yang lebih tinggi, sertifikat, koneksi, dan stamina kuda.

Di Jogja, mahasiswa kalau pusing skripsi, kita bisa mlipir ke angkringan atau warung burjo. Di Guilin, kalau pusing kuliah, mereka justru nambah jam belajar di perpustakaan sampai tengah malam.

Sebagai dosen UGM dan peneliti tamu dari Indonesia, saya merasa seperti alien. Saya datang dari sebuah ekosistem di mana kalau ada pengumuman “kuliah ditiadakan karena dosen ada keperluan,” mahasiswa akan bersorak gembira seolah baru saja memenangkan lotre.

Di sini, kalau saya telat masuk kelas 5 menit saja, saya merasa berdosa karena telah menghambat masa depan bangsa yang sedang terburu-buru ini. Ada beban moral yang berat ketika melihat anak muda umur 20-an tidak tahu rasanya menghabiskan hari Minggu dengan sekadar tidur siang tanpa merasa bersalah.

Budaya wajib tidur siang yang membuat kagum sekaligus ngeri

Bicara tentang tidur siang, ada satu budaya di sini yang membuat kagum sekaligus ngeri. Dua jam istirahat makan siang, dari pukul 12 sampai 14, dan dianjurkan untuk tidur siang!

Awalnya saya mikir kalau budaya tidur siang ini sangat cocok dengan saya. Hidup di Cina ternyata lebih santai daripada jam istirahat dosen UGM yang seringnya malah dipakai buat rapat koordinasi.

Tapi saya salah besar. Tidur siang ternyata upaya “fast charging” energi. Karena setelah jam kerja resmi berakhir pukul 17.00, mereka tidak lantas pulang ke kos untuk nonton Netflix atau cari seblak. Mereka bablas kerja lagi sampai tengah malam.

Suatu malam, saya mengundang salah satu mahasiswa S3 ke rumah untuk makan malam. Setelah piring bersih dan perut kenyang, dia melemparkan pertanyaan yang membuat saya nyaris tersedak.

Dia memastikan jam berapa saya akan ke kampus lagi untuk bekerja. Bagi dia, itu jelas pertanyaan yang sangat wajar, karena di sini, bekerja sampai larut malam adalah bare minimum. Kalau kamu pulang jam lima sore dan nggak lanjut kerja, kamu mungkin akan dipandang seperti orang yang baru saja melakukan tindak kriminal karena terlalu banyak punya waktu luang.

Pemerintah Cina perlu belajar dari Indonesia: Seni mengelola hari libur

Berdiri di podium seminar kemarin membuat saya sadar satu hal: Saya rindu suasana kampus di Jogja yang serius tapi santai.

Sebagai dosen UGM, saya rindu melihat mahasiswa yang masih sempat-sempatnya diskusi politik sambil makan nasi rames di kantin Bonbin. Atau sekadar melihat sepasang kekasih yang bertengkar di pinggir Selokan Mataram karena masalah sepele. Saya juga rindu bermalas-malasan saat cuti bersama…

Mungkin pemerintah Cina perlu belajar satu hal dari Indonesia: seni mengelola hari libur. Memang, produktivitas mereka gila-gilaan, tapi manusia bukan mesin cetak yang bisa terus-menerus memproduksi jurnal atau nilai A.

Cina mungkin sedang berlari menuju masa depan dengan kecepatan cahaya, tapi mereka lupa memikirkan satu hal: hak untuk bersantai tanpa merasa bersalah.

Tinggal di Cina menyadarkan saya, bahwa Indonesia dengan cuti bersamanya, yang sering dikritik karena menghambat produktivitas itu, sebenarnya adalah tempat yang sangat manusiawi untuk berhenti sejenak dan mengambil napas. Karena kita juga masih manusia, bukan sekadar mesin pencetak GDP yang perlu di-charge beberapa jam saat siang hari.

Setelah seminar Natal itu selesai, saya tidak lantas merasa terinspirasi untuk ikut membangun peradaban dunia. Saya cuma ingin segera pulang, mengunci pintu, mematikan notifikasi ponsel, dan menonton film di Netflix. Itu.

Penulis: Bachtiar W. Mutaqin

Editor: Agung Purwandono

BACA JUGA 5 Esai Terpopuler Mojok 2025: Sebuah Rekaman Zaman dan Keresahan Lintas Generasi dan kisah seru lainnya di rubrik ESAI.