MOJOK.CO – Satu keluarga mengawali puasa Ramadan di hari yang berbeda. Jadi perpecahan iman?

Selasa 17 Februari 2026 sore grup WhatsApp keluarga saya kembali ramai dengan pertanyaan tahunan yang selalu muncul menjelang Ramadan. “Kita mulai puasa kapan?”

Pertanyaan itu sederhana, tetapi selalu berhasil menghidupkan notifikasi dan sedikit menghangatkan suasana.

Adik saya yang aktif di Muhammadiyah langsung menjawab mantap bahwa Rabu 18 Februari adalah 1 Ramadan 1447 H dan maklumat sudah lama keluar. Suami saya yang biasa mengikuti sidang isbat membalas agar menunggu pengumuman pemerintah malam itu.

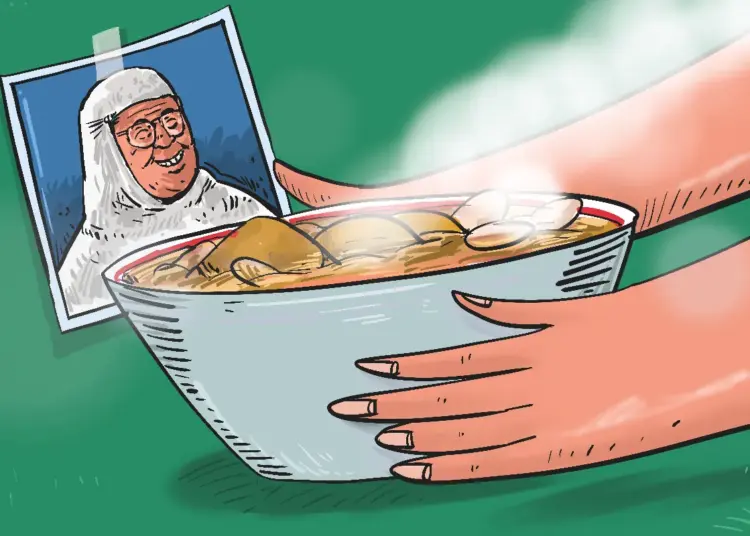

Awal Ramadan mau ikut Muhammadiyah atau pemerintah, bapak minta yang puasa dulu wajib kirim kolak

Bapak saya yang paling pragmatis tidak masuk ke perdebatan dalil dan hanya menulis bahwa siapa pun yang lebih dulu puasa wajib mengirim kolak ke rumah orang tua untuk buka puasa.

Percakapan kemudian diikuti kiriman jadwal imsakiyah versi Muhammadiyah dari adik saya dan tautan berita sidang isbat dari suami saya. Tidak ada yang marah dan tidak ada yang keluar dari grup.

Tidak ada ancaman atau ceramah panjang soal metode falak. Obrolan justru berbelok ke rencana buka bersama mendekati lebaran nanti dan menu wajib keluarga kami seperti gulai ayam, atau es buah ala Ibu kami.

Faktanya memang jelas. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu 18 Februari 2026 berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal.

Sementara sidang isbat Kementerian Agama pada Selasa malam 17 Februari 2026 menetapkan Kamis 19 Februari 2026 sebagai awal puasa karena hilal tidak terlihat dan Syakban digenapkan tiga puluh hari. Perbedaan satu hari itu sudah diprediksi jauh hari sebelumnya.

Namun, di keluarga kami yang tinggal terpisah di Jakarta dan Yogyakarta, perbedaan tersebut terasa seperti variasi jadwal dan bukan perpecahan iman.

Tulisan ini tidak sedang mencari siapa yang paling sah secara astronomi. Tulisan ini ingin melihat bagaimana perbedaan tanggal itu bekerja sebagai praktik sosial yang membentuk identitas, otoritas, dan kebersamaan.

Tentu pengalaman keluarga saya bukan gambaran utuh Indonesia. Di media sosial dan ruang publik, perdebatan soal awal Ramadan bisa lebih panas dan penuh sindiran.

Namun, catatan kecil ini menunjukkan bahwa di banyak ruang domestik, perbedaan itu sering kali dinegosiasikan dengan jauh lebih santai daripada yang tampak di linimasa.

Ketika Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan pemerintah mengatur waktu, kita cukup mengatur diri

Untuk membaca fenomena ini, saya meminjam pisau analisis Michel Foucault dalam Discipline and Punish. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja bukan hanya melalui larangan, tetapi melalui pengaturan waktu dan ritme hidup.

Sekolah membunyikan bel agar murid bergerak serempak. Pabrik mengatur shift agar pekerja masuk dan pulang bersama. Negara menyusun kalender agar warga hidup dalam sinkronisasi.

Penetapan awal Ramadan juga merupakan produksi waktu semacam itu. Ketika Muhammadiyah melalui KHGT menetapkan tanggal jauh hari sebelumnya, organisasi tersebut menghadirkan waktu yang prediktif dan sistemik.

Umat dibentuk menjadi subjek yang rasional dan terencana. Cuti bisa diatur, jadwal sekolah bisa disusun, agenda pengajian bisa ditetapkan tanpa menunggu pengumuman mendadak.

Parameter astronomi lima derajat ketinggian dan delapan derajat elongasi yang terpenuhi di Alaska menjadi dasar bahwa waktu global dapat berlaku dalam satu siklus dua puluh empat jam untuk seluruh bumi.

Sebaliknya, mekanisme sidang isbat yang diikuti banyak warga Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah menghadirkan waktu yang lahir dari peristiwa kolektif. Ada proses rukyat, ada sidang, ada pengumuman resmi.

Tubuh umat bergerak serempak setelah keputusan disampaikan. Ritme ibadah dimulai dari pengalaman bersama mendengar hasil isbat.

Dalam kerangka Foucault, keduanya sama sama memproduksi subjek Muslim yang taat melalui disiplin waktu. Yang satu membiasakan umat hidup dalam kepastian kalkulatif global.

Yang lain membiasakan umat hidup dalam kepastian institusional yang diumumkan bersama. Keduanya adalah praktik kuasa atas waktu.

Namun Foucault juga mengingatkan bahwa di mana ada kuasa, selalu ada ruang negosiasi. Subjek tidak pernah sepenuhnya pasif.

Di keluarga saya, disiplin waktu dari dua otoritas itu tidak membuat kami terbelah menjadi dua kubu permanen. Kami tetap satu grup WA. Kami tetap merencanakan buka bersama. Kami tetap saling mengirim foto kolak meski hari pertama puasanya berbeda.

Kuasa atas waktu diproduksi di tingkat organisasi dan negara. Tetapi di tingkat keluarga, waktu itu dinegosiasikan kembali agar tidak merusak relasi.

Ramadan yang meluber ke waktu berburu takjil

Yang lebih menarik lagi, Ramadan di Indonesia tidak berhenti pada kontestasi hisab dan rukyat. Antusiasme menyambut puasa justru melampaui batas organisasi dan bahkan melampaui batas agama.

Setiap tahun menjelang magrib, pasar takjil tumbuh hampir di setiap sudut kota. Tenda dadakan berdiri di pinggir jalan. Penjual kolak, es buah, gorengan, dan aneka kue basah bermunculan seolah muncul serentak bersama bulan sabit.

Orang berbondong bondong datang bahkan sebelum azan berkumandang. Menariknya, pembelinya tidak hanya Muslim. Takjil telah menjadi daya tarik kuliner musiman yang dinanti banyak orang, termasuk rekan kerja non-Muslim yang ikut berburu es buah atau gorengan karena suasananya meriah dan makanannya khas.

Ramadan dalam konteks ini berubah menjadi ruang sosial yang terbuka. Media sosial setiap tahun juga dipenuhi konten berburu takjil, ulasan pasar Ramadan, dan rekomendasi menu berbuka. Antusiasme itu lebih terasa sebagai perayaan suasana daripada sekadar kewajiban ritual.

Fenomena buka bersama (bukber) juga memperlihatkan hal yang sama. Kantor, kampus, komunitas hobi, dan grup alumni mengadakan bukber yang dihadiri orang dengan latar agama berbeda.

Bukber menjadi ajang reuni, silaturahmi, dan bahkan jejaring profesional. Orang yang berbeda dalam menentukan 1 Ramadan tetap bisa duduk bersama pada hari yang disepakati tanpa harus menyepakati metode penetapan hilal.

Dalam kacamata Foucault, waktu Ramadan memang diproduksi melalui institusi dan organisasi. Namun setelah ritme itu berjalan, masyarakat mengolahnya menjadi ruang solidaritas sosial dan ekonomi.

Disiplin waktu melahirkan kolektivitas ibadah, tetapi kolektivitas tersebut juga membuka peluang ekonomi bagi pedagang kecil, ruang berbagi melalui takjil gratis, serta praktik kedermawanan seperti santunan dan donasi. Ramadan tidak berhenti sebagai mekanisme kepatuhan ritual, tetapi meluas menjadi energi sosial.

Di keluarga saya yang berjauhan, kebersamaan itu mungkin hanya hadir dalam bentuk notifikasi dan foto makanan yang saling dikirim. Dua sahur terjadi di kota berbeda.

Doa dibaca di ruang yang berbeda, tetapi percakapan tetap mengalir dalam satu ritme bulan yang sama. Perbedaan tanggal tidak menghalangi kami untuk merasakan bahwa Ramadan tetap datang sebagai pengalaman kolektif.

Bukan soal awal Ramadan versi Muhammadiyah atau pemerintah yang benar, tetapi bagaimana umat tidak pecah

Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih menarik bukan lagi siapa yang paling tepat membaca hilal. Pertanyaan yang lebih layak diajukan adalah bagaimana masyarakat Muslim Indonesia mengelola perbedaan waktu tanpa mengubahnya menjadi perpecahan sosial.

Satu hari selisih seharusnya cukup untuk menciptakan dua ritme ibadah yang berbeda. Dalam logika disiplin ala Foucault, ritme yang berbeda bisa melahirkan subjek yang berbeda.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dua model produksi waktu tetap hidup berdampingan, dan ruang domestik tidak otomatis terbelah.

Ini menunjukkan bahwa kuasa atas waktu tidak pernah absolut. Kalender bisa ditetapkan oleh organisasi atau negara, tetapi maknanya selalu dinegosiasikan dalam praktik sehari hari.

Di ruang keluarga, di kantor, di pasar takjil, dan di percakapan yang tampak remeh, waktu tidak hanya ditaati tetapi juga diolah.

Barangkali di situlah letak kekhasan Islam Indonesia. Bukan pada keberhasilannya menyatukan tanggal, tetapi pada kemampuannya menjaga relasi meski tanggal tidak selalu sama. Perbedaan tidak dihapus, tetapi ditampung.

Dan mungkin pertanyaan yang tersisa bukan lagi kapan Ramadan dimulai, melainkan bagaimana masyarakat ini terus menemukan cara untuk tetap merasa berada dalam bulan yang sama, meski memasuki hari pertamanya pada tanggal yang berbeda.

Penulis: Desy Wulandari

Editor: Agung Purwandono

BACA JUGA Puasa Ramadan dalam Bayang-bayang Kapitalisme Religius: Katanya Melatih Kesederhanaan, Nyatanya Sarung Saja Dibungkus Narasi Hijrah Premium dan ulasan menarik lainnya di rubrik ESAI.