Intoleransi di Indonesia berada di titik yang memprihatinkan. Sialnya, pemerintah daerah (Pemda) dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan malah menjadi aktor kuncinya.

***

Suatu pagi, di penghujung 2024, jemaat sebuah gereja kecil di Jawa Barat berkumpul di halaman rumah salah seorang warga. Mereka terpaksa menggelar ibadah Natal secara sederhana, setelah aparat menutup paksa gedung ibadah mereka.

Alasannya klasik: belum memenuhi syarat administratif sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PMB 2006). Di balik alasan itu, juga ada desakan kelompok masyarakat yang sejak lama menolak keberadaan gereja di lingkungan tersebut.

Sialnya, kisah itu bukan kasus tunggal. Laporan terbaru SETARA Institute tentang kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia mencatat, sepanjang 2024 terjadi 260 peristiwa pelanggaran dengan 402 tindakan. Angka ini meningkat tajam dari 217 peristiwa dan 329 tindakan pada 2023.

Di balik maraknya pelanggaran itu, dua aktor mencolok: pemda dan ormas keagamaan. Mereka kerap bergandengan tangan, satu dengan kekuasaan administratif, yang lain dengan tekanan sosial.

Negara ikut menutup pintu

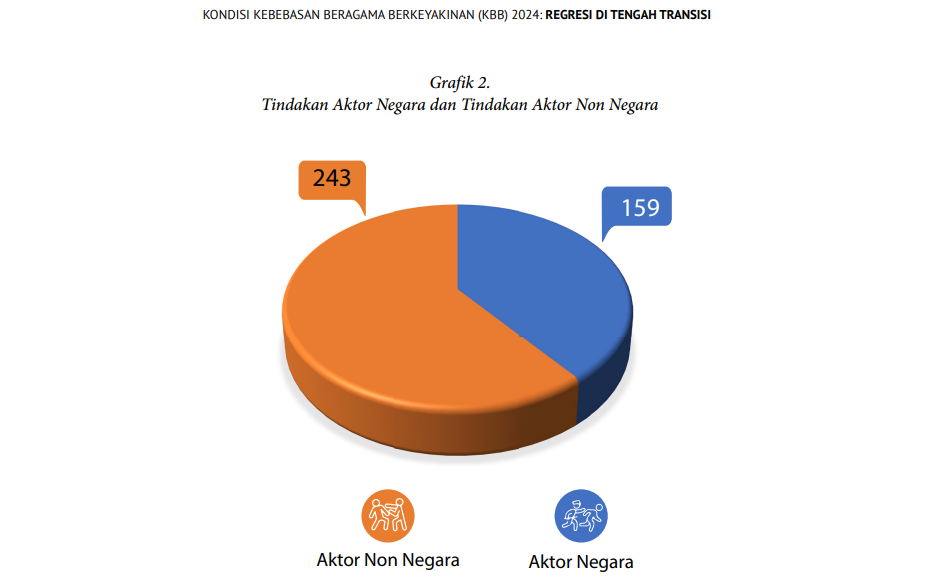

Menurut laporan SETARA Institute berjudul “Regresi di Tengah Transisi” tersebut, dari 402 tindakan pelanggaran intoleransi, 159 di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Pemda, kepolisian, Satpol PP, bahkan kejaksaan dan TNI tercatat ikut ambil bagian.

Bentuk pelanggaran beragam: mulai dari pelarangan usaha dengan dalih agama, pembiaran intimidasi, hingga kriminalisasi lewat pasal penodaan agama.

Kasus rumah ibadah menempati posisi paling menonjol. PBM 2006, yang mengatur syarat pendirian rumah ibadah dengan dukungan minimal 90 calon pengguna dan 60 tanda tangan warga sekitar, sering kali berubah menjadi “alat veto” bagi kelompok mayoritas.

Alih-alih melindungi kebebasan beragama, regulasi itu justru mempersulit minoritas.

Tak jarang, Pemda bersembunyi di balik dalih “stabilitas sosial” untuk menolak izin rumah ibadah. Padahal, stabilitas yang dijaga adalah stabilitas mayoritas, dengan mengorbankan hak konstitusional minoritas.

Ormas agama bertindak sebagai polisi moral

Lebih lanjut, laporan itu juga mengungkap, lebih banyak lagi pelanggaran intolernasi dilakukan oleh aktor non-negara: 243 tindakan sepanjang 2024. Dari pelarangan ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, hingga pelaporan penodaan agama.

Ormas keagamaan, kelompok warga, dan tokoh masyarakat tampil sebagai aktor dominan.

Peran ormas kerap menjadi “polisi moral” tak resmi. Mereka bisa mengerahkan massa untuk menekan pemda, atau melaporkan individu dengan tuduhan penodaan agama. Dalam banyak kasus, aparat justru tunduk pada tekanan massa ini.

Di sejumlah daerah, praktik intoleransi berjalan nyaris rutin. Penolakan ceramah tokoh tertentu, pembubaran doa bersama, hingga sweeping usaha kecil yang dianggap tak sesuai norma agama, berlangsung tanpa hambatan berarti. Keberanian ormas muncul karena tahu mereka jarang disentuh hukum.

Intoleransi yang meluas dan pasal penodaan agama

Menariknya, laporan SETARA mencatat bahwa korban intoleransi kini semakin beragam. Pelaku usaha justru menjadi kelompok korban terbesar, dengan 69 peristiwa. Disusul individu (67), umat Kristen dan Katolik (35), tokoh agama (30), dan jemaat Ahmadiyah.

Ini menandakan bahwa intoleransi bukan hanya soal “agama minoritas” melawan “agama mayoritas”. Penolakan usaha kuliner, kafe, hingga tempat hiburan sering berakar pada tafsir agama tertentu yang dipaksakan ke ruang publik. Kadang, alasan moral bercampur dengan kepentingan ekonomi atau politik lokal.

Tak jarang pula, politisi menjadi sasaran. Pemilu 2024 memang tak sepanas 2019, tetapi sentimen agama masih dipakai untuk menjegal lawan. Isu SARA tetap menjadi amunisi politik murah yang efektif menggerakkan massa.

Lebih lanjut, salah satu tren paling mengkhawatirkan adalah lonjakan kasus penodaan agama. Ada 42 kasus pada 2024, naik hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pasal penodaan agama kerap digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat atau ekspresi kebudayaan. Dari konten media sosial, ceramah, hingga produk usaha, semua bisa dilaporkan jika dianggap “menistakan”.

Dalam praktiknya, ormas sering menjadi pelapor, sementara aparat hukum bergerak cepat—seakan untuk meredam amarah publik, meski tanpa dasar hukum yang kuat.

Fenomena ini menciptakan efek gentar (chilling effect). Banyak orang akhirnya memilih diam atau membatasi ekspresi, takut dilaporkan. Ruang kebebasan beragama dan berekspresi makin menyempit.

“Selama pemda dan ormas masih menjadi dalang intoleransi, hak beragama di negeri ini akan terus menjadi hak yang tertunda,” tulis SETARA dalam laporannya.

Negara bilang baik-baik saja, padahal intoleransi menguat

Secara geografis, intoleransi paling banyak terjadi di Jawa Barat (38 peristiwa), Jawa Timur (34), DKI Jakarta (31), dan Sumatera Utara (29). Dominasi Jawa bukan hal baru: kepadatan penduduk, dinamika politik lokal, serta keberadaan ormas besar membuat wilayah ini kerap menjadi episentrum konflik KBB.

Namun, laporan juga menyoroti daerah lain seperti Sulawesi Selatan (18 peristiwa) dan Banten (17). Artinya, intoleransi bukan fenomena terbatas, melainkan menyebar di hampir semua wilayah.

Menariknya, pemerintah justru kerap menampilkan wajah yang lebih optimistis. Kementerian Agama merilis bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2024 mencapai 76,47, naik 0,45 poin dibandingkan 2023, dan berada dalam kategori tinggi. Namun, optimisme itu terasa kontras dengan lonjakan pelanggaran intoleransi yang dicatat SETARA.

Komnas HAM juga menerima banyak aduan terkait diskriminasi agama, terutama kasus rumah ibadah. Ombudsman RI bahkan menyoroti maladministrasi dalam perizinan yang dilakukan Pemda. Alasan “prosedur belum lengkap” sering dipakai, padahal hambatannya datang dari tekanan sosial.

Di tingkat global, Pew Research Center menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pembatasan agama tertinggi. Laporan USCIRF juga menaruh Indonesia dalam kategori “Special Watch List” karena maraknya penggunaan pasal penodaan agama dan praktik diskriminasi berbasis regulasi.

Kontradiksi inilah yang menarik: di atas kertas, kerukunan terlihat “baik-baik saja”, tetapi di lapangan, intoleransi justru kian menguat.

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Muchamad Aly Reza

BACA JUGA: Membela Kasus Pemotongan Nisan Salib Kotagede Tak Perlu Jadi Pluralis Fundamentalis atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.