Miskin itu politis. Ada banyak orang meninggal karena hidup dalam belenggu kemiskinan. Namun, di mana peran pemerintah?

***

Gerimis tipis membasahi Jogja pada Sabtu (5/7/2025) malam. Di warung kopi yang mulai remang, asap rokok masih mengepul. Asap ini mengiringi perdebatan sengit antara beberapa mahasiswa semester akhir, yang semakin malam makin tak terlihat ujungnya.

“Ah, bagiku orang miskin itu cuma kurang kerja keras,” cetus Budi, salah satu mahasiswa yang ngotot dengan pendiriannya malam itu. “Sudah tahu hidup susah, bukannya kerja lebih keras, malah ngeluh terus,” imbuhnya.

Lawan bicaranya, Rudi, hanya tersenyum tipis. Sesekali matanya melihat jarum jam. Matanya sudah memerah, terlihat mengantuk, tapi ada perdebatan yang kudu diselesaikan.

“Apakah semudah itu? Apakah benar, semua orang punya start yang sama?,” ungkapnya, dengan sesekali menyeruput kopi yang tinggal tersisa ampasnya saja.

“Bayangin: seorang anak di pelosok Papua, tanpa listrik, tanpa akses internet, tanpa sekolah yang layak, apakah ia punya kesempatan yang setara dengan anak di pusat Jakarta yang punya semua fasilitas?”.

Pertanyaan itu menggantung di udara, menantang logika yang terlalu sederhana.

Soal kemiskinan yang terus diperdebatkan

Seperti yang diungkap Rudi, di balik setiap kata “malas” atau “kurang usaha”, sebenarnya memang ada bayang-bayang gelap yang menyelimuti jutaan manusia. Sebuah bayang-bayang yang bukan tercipta dari kelemahan pribadi, melainkan dari struktur tak terlihat namun begitu kokoh menjerat: “kemiskinan struktural”.

Sederhananya: bagaimana bisa seorang anak bermimpi jadi dokter, jika ia bersekolah di gubuk reot, tak punya guru yang memadai, atau bahkan harus putus sekolah untuk membantu orang tua mencari nafkah.

Sekali lagi, ini bukan pilihan yang disengaja, melainkan keterbatasan yang dipaksakan oleh sistem. Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 ini menetapkan bahwa seseorang dikatakan miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp535.547 per bulan.

Kendati demikian, perhitungan garis kemiskinan ini dinilai tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebab, menurut standar perhitungan dan laporan World Bank, ada lebih dari 190 juta warga miskin di Indonesia. Sementara, data BPS menyebut hanya ada 24 juta kelompok miskin di Indonesia pada tahun 2024.

View this post on Instagram

Iklan

Sudah datanya kurang relevan, angkanya pun tak sepenuhnya merefleksikan dalamnya jurang penderitaan warga. Karena kalau kita menengok Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang dirilis BPS, justru menunjukkan banyak yang hidup jauh di bawah garis tadi. Miris.

Secara harafiah, kemiskinan memang membunuhmu

Konsekuensi paling tragis dari kemiskinan struktural adalah dampaknya terhadap angka kematian. Ya, kemiskinan secara harafiah memang membunuhmu. Kisah-kisah pilu yang kerap kita lihat, baik di media online atau media sosial, adalah gambaran nyata bagaimana kondisi ini merenggut nyawa.

Salah satunya seperti yang dialami Guntur Siahaan, seorang pasien dari keluarga miskin di Jambi. Pada Agustus 2023, Guntur meninggal dunia setelah diduga ditolak berobat lebih lanjut di RSUD Raden Mattaher Jambi karena ketiadaan biaya dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang belum selesai diurus.

Seperti diwartakan CNN Indonesia, pihak keluarga bercerita bahwa mereka diminta pulang untuk mengurus SKTM. Padahal kondisi Guntur sudah sangat membutuhkan penanganan darurat. Alhasil, Guntur pun pulang tinggal nama.

Tak hanya itu, cerita tragis juga datang dari Sukati. Ia adalah seorang pasien miskin di Tuban yang meninggal pada Mei 2024. Penyebabnya, keluarganya kesulitan menggunakan SKTM untuk berobat di RSUD dr. Koesma.

Kendala administrasi dan birokrasi, meskipun ada jaminan kesehatan, seringkali menjadi tembok tebal bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pertolongan medis tepat waktu. Kedua kasus ini hanyalah puncak gunung es dari banyak kisah serupa yang tidak terekspos, di mana akses kesehatan yang terhambat menjadi faktor fatal.

Kemiskinan dan kematian punya korelasi yang kuat

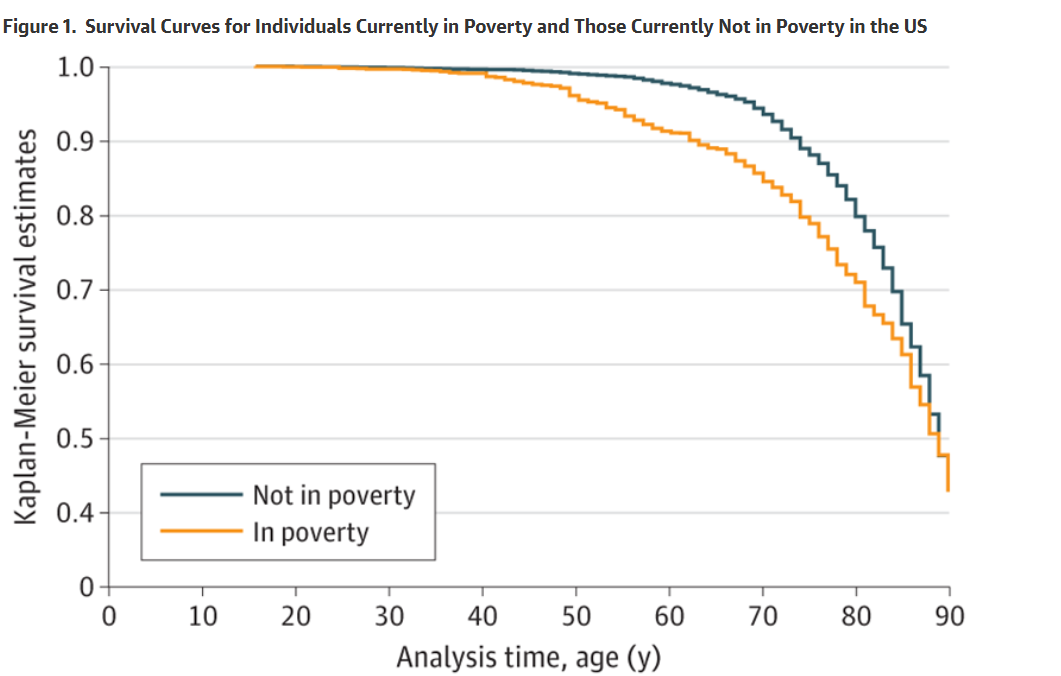

Dampak mematikan kemiskinan bukan hanya menjadi fenomena lokal. Di Amerika Serikat, misalnya, sejumlah penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara kemiskinan dan angka kematian yang lebih tinggi.

Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of the American Medical Association (2023) menemukan fakta mengejutkan. Kata laporan itu: kemiskinan dikaitkan dengan setidaknya 183.000 kematian di AS pada tahun 2019 di kalangan orang dewasa berusia 15 tahun ke atas.

“Angka ini menempatkan kemiskinan sebagai penyebab kematian terbesar keempat, setara dengan merokok, dan bahkan melampaui obesitas atau demensia jika dihitung dari kemiskinan kumulatif,” tulis David Brady dalam laporan tersebut, dikutip Mojok pada Selasa (8/7/2025).

Studi itu menunjukkan, bagaimana kurangnya pendapatan secara sistematis memperpendek harapan hidup, membuat individu lebih rentan terhadap berbagai penyakit dan kondisi fatal. Seseorang yang menjadi “1 persen teratas pendapatan tertinggi” di AS bisa hidup 14,6 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang menjadi 1 persen terbawah.

Penelitian lain, diterbitkan di The Lancet Public Health (2021), juga memaparkan bahwa kemiskinan adalah faktor risiko signifikan untuk kematian dini. Bahkan setelah mengontrol faktor-faktor lain seperti pendidikan dan perilaku kesehatan.

Studi ini menyoroti bahwa kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dapat memiliki dampak yang sama besar atau bahkan lebih besar pada harapan hidup dibandingkan intervensi medis individual.

Dua penelitian ini menarik kesimpulan yang sama: menjadi miskin, berarti harus siap mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan.

Gizi buruk, lingkungan kotor, dan kematian dini

Fenomena serupa, meski dengan data yang berbeda, juga terjadi di Indonesia. Kemiskinan secara langsung memengaruhi apa yang disebut penentu sosial kesehatan (social determinants of health/SDOH).

Masyarakat miskin cenderung hidup dengan nutrisi buruk. Mereka kerap tak mampu membeli makanan bergizi, terjebak dalam pilihan pangan murah yang tinggi gula, garam, dan lemak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan prevalensi stunting (gizi buruk kronis) di Indonesia masih tinggi, yaitu 21,5 persen pada 2023.

Angka ini bukan sekadar statistik; ini berarti jutaan anak terhambat tumbuh kembangnya, dengan tubuh kecil dan otak yang tak berkembang optimal—menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan kematian di kemudian hari. Anak-anak dengan gizi buruk rentan terhadap infeksi mematikan seperti diare dan ISPA.

Tak hanya itu, keluarga miskin sering kali menghadapi akses terbatas ke air bersih dan sanitasi layak. Mereka banyak yang tinggal di lingkungan tanpa fasilitas memadai ini, yang ironisnya menjadi penyebab utama penyakit menular.

Data BPS per 2023 juga mengungkapkan bahwa masih ada 11,8 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak. Lebih dari 15 persen bahkan belum memiliki akses air minum layak.

Kondisi ini menjadi sarang penyakit menular yang mematikan, seperti diare, yang masih menduduki posisi teratas sebagai penyebab kematian balita di Indonesia.

Parahnya lagi, orang miskin sering terpapar pada lingkungan hidup yang tidak aman dan beracun. Permukiman kumuh, yang dihuni mayoritas penduduk miskin, seringkali berada di daerah rawan bencana seperti banjir atau longsor, atau dekat sumber polusi. Udara yang kotor, sampah menumpuk, dan kondisi sanitasi yang buruk meningkatkan risiko penyakit pernapasan, kulit, dan infeksi lainnya.

Ketimpangan akses kesehatan, jurang antara hidup dan mati

Pemerintah boleh saja gembar-gembor telah menggalakkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Tujuan yang mereka klaim: memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Kendati demikian, masyarakat miskin masih kerap menghadapi kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang rendah. Hambatan non-finansial, seperti biaya transportasi, hilangnya pendapatan harian karena berobat, atau birokrasi yang rumit seringkali menghalangi mereka untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

Pada akhirnya, ini berujung pada diagnosis terlambat, pengobatan tidak tuntas, dan peningkatan risiko komplikasi fatal.

Ketimpangan akses layanan kesehatan juga terlihat pada ketersediaan tenaga medis. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, distribusi dokter dan fasilitas kesehatan masih menumpuk di perkotaan dan wilayah barat Indonesia, meninggalkan banyak daerah perdesaan dan terpencil dengan rasio dokter per populasi yang sangat rendah, bahkan di bawah standar WHO (1 dokter per 1.000 penduduk).

Contoh paling nyata dari fenomena ini adalah kasus baru-baru ini. Melansir laporan Youtube Tribunnews, seorang ibu hamil dari keluarga miskin, yang tengah dalam kondisi kritis, harus melintasi tiga sungai menggunakan perahu kecil karena tidak ada fasilitas kesehatan memadai di desanya.

Ia harus menempuh perjalanan berjam-jam, melalui arus sungai penuh gelombang menuju puskesmas terdekat. Naas, sang ibu dan bayinya meninggal dunia sebelum sempat mendapat penanganan medis optimal.

Pemerintah cuma menambal kebocoran, bukan memperbaiki pipa

Itu baru satu hal. Selama ini, ada indikasi bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan masih belum cukup, bahkan terkesan mengabaikan.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, Pemerintah Indonesia memang memiliki berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun, evaluasi dari berbagai lembaga, termasuk riset dari universitas di Indonesia, sering menyoroti bahwa efektivitas program-program ini belum optimal.

Sebuah studi dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2022, secara tegas menyoroti bahwa peningkatan anggaran untuk program-program sosial tidak selalu linear dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Program yang ada pun, dianggap belum sepenuhnya menyentuh akar masalah.

Studi tersebut menggarisbawahi bahwa program bansos yang bersifat konsumtif, meski penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi atau mengatasi hambatan struktural yang menghimpit kaum miskin.

Menurut Dr. Pande Made Kutanegara, peneliti senior PSKK UGM, bantuan tunai hanya meredakan gejala, bukan penyakitnya.

“Selama akses ke pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta lapangan kerja yang layak tidak merata, kemiskinan akan terus berulang,” ujarnya.

Ini mengindikasikan bahwa tanpa intervensi struktural yang lebih mendalam, program-program ini seperti menambal kebocoran tanpa memperbaiki pipa yang rusak.

Salah satu masalahnya adalah ketidaktepat sasaran data kemiskinan, sehingga bantuan tidak selalu sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) sering menunjukkan adanya exclusion error (penduduk miskin yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar) dan inclusion error (penduduk tidak miskin yang justru menerima bantuan). Akibatnya, ya, kebocoran dan inefisiensi.

Banyak program pengentasan kemiskinan tak jelas, rakyat makin susah

Selain itu, kurangnya koordinasi antarprogram dan birokrasi yang berbelit kerap menghambat pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan. Masih mengutip data TNP2K, meskipun anggaran dialokasikan, penurunan angka kemiskinan seringkali berjalan lambat dan tidak sebanding dengan besaran investasi, terutama dalam menekan kemiskinan ekstrem.

Pada September 2023, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih di angka 1,12 persen, yang berarti sekitar 3,05 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem—sangat rentan terhadap konsekuensi mematikan dari kemiskinan.

Anggaran negara untuk pengentasan kemiskinan memang meningkat setiap tahun. Pada RAPBN 2024, belanja perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun, angka yang signifikan. Namun, perbandingannya dengan sektor lain, atau efisiensi penggunaannya, masih perlu dikaji lebih dalam.

Sebagai contoh, alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi layak di daerah-daerah terpencil masih jauh dari memadai untuk menjangkau seluruh penduduk miskin. Ini bukan sekadar kegagalan implementasi, melainkan cerminan dari prioritas yang mungkin belum sepenuhnya berpihak pada nasib kelompok miskin.

Pada akhirnya, perdebatan Budi dan Rudi memang tak berujung. Namun, setidaknya kita menjadi paham bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang politis. Tak selesai hanya karena kamu malas atau rajin.

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Muchamad Aly Reza

BACA JUGA: Gawai adalah Candu: Cerita Mereka yang Mengalami Pembusukan Otak karena Terlalu Banyak Menonton Konten TikTok atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.