MOJOK.CO – Antara Pramoedya Ananta Toer dan Soeharto terpisah jarak yang lebar. Namun, keduanya juga dekat, terasa rindu yang merobek ulu hati.

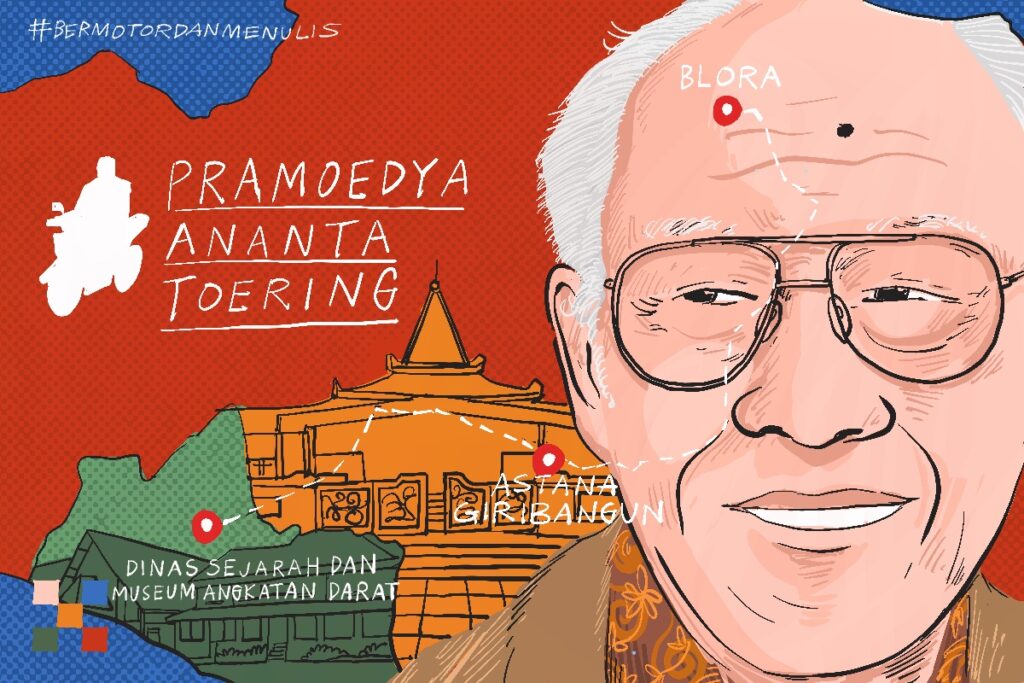

Esai ini adalah catatan perjalanan yang dilakukan dengan motor bertajuk “Pramoedya Ananta Toering: Bermotor dan Menulis”. Titik mula gas ditarik dari Dinas Sejarah dan Museum Angkatan Darat di pertigaan Toko Buku Gramedia Sudirman, Yogyakarta ke makam Jenderal Besar H.M. Soeharto di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, sebelum kemudian menuju Blora via Ngawi dan Cepu.

Antara Pram dan Harto, antara Astana Giribangun dan Blora, terbentang dunia Angkatan Darat dan militerisme, operasi pembebasan Irian Barat, dan penjara dalam banyak aspek.

Pramoedya Ananta Toer menggugat

Setiap saat, jika perbincangan sudah masuk di seputar militer dan Angkatan Darat, suara Pramoedya Ananta Toer selalu berat, pilihan diksinya tajam, dan bibirnya bergetar. Bisa dimaklumi, lantaran sebagian besar waktu produktif dari praktik kreatifnya dihabiskan dalam penjara buatan Angkatan Darat untuk kesalahan yang tak pernah ditimbang duduk perkara keadilannya di depan hakim.

Di luar soal subjektivitas dan pengalaman pahit itu, Pramoedya Ananta Toer sebetulnya melakukan riset serius. Dia juga melakukan pengumpulan data, mengajukan argumentasi, dan gugatan.

Misal, militer yang menjadi tulang punggung revolusi Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Pram keberatan dengan pendapat yang kemudian menjadi narasi besar bertahun-tahun lamanya. Padahal, tak ada tentara profesional, tak ada angkatan darat pada periode-periode krusial kemerdekaan.

Dengarkan Pram: “Mula-mula, revolusi dimulai kaum sudra Medan Senen sebelum kemudian diambil sepenuhnya kaum satria-priyayi. Selamanya, revolusi dimulai kaum sudra, sebagaimana naiknya Arok.”

Validasi pandangan Pram

Pandangan Pramoedya Ananta Toer itu tervalidasi dari nyaris semua buku yang mengambil topik kesaksian pada 3 bulan pertama Republik berdiri. Dan, di Museum Angkatan Darat di Yogyakarta, di titik di mana saya memulai “toering” ke Blora, menjadi artefak pengakuan bahwa angkatan perang Indonesia terbentuk pada Oktober di gedung di mana saya ngegas motor Supra tua yang usianya setua Penerbit Lentera Dipantara itu.

Buku Kronik Revolusi jilid pertama (1945) yang disusun Pram juga memvalidasi argumentasi itu, para satria yang mendaku diri paling berjasa bagi Republik itu hadir di kemudian bulan.

Pandangan Pram ini krusial karena potensial “menghancurkan” sejumlah asumsi yang menempatkan tentara dalam suprastruktur pembentukan Republik dengan mengabaikan kaum di luar ksatria.

Bukan berarti Pram anti atas kelompok satria ini. Bahkan, Pram sendiri pernah ambil bagian di dalamnya. Walau kemudian dikecewakan oleh kebijakan Mohammad Hatta saat menjadi Perdana Menteri pada Januari 1948.

Baca pengakuan Pramoedya Ananta Toer di Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (Jilid 2) pada hlm. 179 ini: ”Barangsiapa merasa tidak cocok dalam kemiliteran diberi kesempatan mengundurkan diri. Dijanjikan: akan ditanggung biaya pengangkutan ke tempat yang dituju, dan dibayarkan 6 bulan gaji yang belum diterima. Janji itu tidak pernah ditepati sampai aku tuliskan surat ini.”

Alih-alih mendapatkan pesangon, yang diterima Pram justru surat panggilan dari polisi militer dengan satu tuduhan korupsi saat berdinas. “Korupsi apa? Beberapa bal karet. Hebat sekali. Seingatku semua perlengkapan dinas kami usahakan sendiri, dari kertas, senjata, sampai mesin tulis dan alat-alat komunikasi.”

Sisi keropos korps bersenjata yang dikuliti Pramoedya Ananta Toer

Berbalik badan dari dinas kemiliteran, sebagaimana tersingkirnya arus besar kaum sudra yang memanggul senjata dengan revolusi nasional, Pramoedya Ananta Toer menemukan wajah palsu dari citrawi kemiliteran yang terbangun. Pram mendapatkan sisi keropos dari korps bersenjata yang mendaku diri paling nasionalis, paling hebat menjaga dan mengawal konstitusi dan kedaulatan negara.

Dari tanah pengasingan di Maluku, sebagaimana tertulis pada salah satu suratnya kepada anaknya yang tertinggal di Jakarta, Et, Pram memberitahu dan tampaknya tidak meleset: “Tidak pernah memenangkan perang, Et. Tak pernah ada bintang kemenangan disematkan pada dada sejarah kemiliteran kita. Tentara kolonial yang dianggap penakluk seluruh pribumi tanahair kita, ternyata juga tidak pernah menang dalam perang internasional. Menangnya melawan pribumi yang tidak profesional dalam perang bersenjata api.”

Tidak main-main hasil dari “menang melawan pribumi yang tidak profesional dalam perang bersenjata api” itu. Setelah brahmana bernama Sukarno itu dijungkatkan, tutur Pramoedya Ananta Toer, kaum satria yang tak pernah menang perang di front apa pun itu membunuhi pribumi melebihi jumlah dari perang Vietnam. Jutaan orang yang meregang nyawa itu bukan berguguran dalam perang, melainkan pembunuhan orang-orang yang bukan hanya tidak melawan, tetapi tidak punya sarana untuk melawan.

“Cukup mengherankan dunia: bangsa terlunak di dunia ini, bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa ini bisa melakukan pembunuhan terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia! Itu semua dilakukan (baca: Harto) dengan doa restu dari dewa multinasional. Tidak, Et, tidak akan kukatakan ini bangsa sakit, sekalipun setelah membunuh mereka tampil ke panggung mengagungkan kemanusiaan dengan atau tanpa keterangan yang adil dan beradab,” demikian Pram.

Astana Giribangun dan Jenderal Besar

Saya dan rombongan “toering” #SeabadPram sampai di gerbang Astana Giribangun bersamaan dengan azan salat Zuhur berkumandang. Hanya ada 2 bus ukuran sedang yang terparkir.

Astana Giribangun adalah kompleks mausoleum Jenderal Besar Soeharto dan keluarga. Dia seorang pimpinan militer Angkatan Darat yang meniru setepat-tepatnya apa yang dilakukan tuan dan guru besarnya, para gubernur jenderal pemimpin pemerintahan VOC. Seorang perwira yang tak terlalu menonjol dan banyak tersorot media di masa ketika figur Abdul Haris Nasution dan Achmad Yani menjadi bintang di semua lapangan.

Saya beberapa kali menuliskan memoar ringkas tokoh besar dan sangat powerfull ini di Mojok, baik dalam bentuk esai maupun video #Jasmerah. Tetapi, menyandingkan Harto dengan Pramoedya Ananta Toer belum. Lagi pula, bukan sandingan.

Harto adalah jenderal yang bisa menggerakkan pasukan, untuk bisa menghabisi siapa saja yang menghalangi jalannya. Pram hanyalah “pensiunan” tentara rakyat, sastrawan, pekerja kebudayaan, dan tentu saja paria dalam narasi kewarganegaraan.

Sewaktu Pramoedya Ananta Toer menjadi redaktur dari lembaran budaya “Lentera”, tak satu pun nama “Soeharto” yang berpapasan langsung dengan kerja pengurasiannya, kecuali pada satu pokok: Irian Barat.

Pram, Harto, dan Irian Barat

Pada diksi “Irian Barat” ini, Pramoedya Ananta Toer dalam posisi sebagai laskar budaya kiri (Lekra) dan Harto sebagai prajurit elite Angkatan Darat berada pada satu barisan untuk suatu ritus operasi.

Pada masa yang disebut aksi “pembebasan Irian Barat” itu, Harto yang menjabat Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat atau Korra I Caduad itu ditunjuk sebagai panglima dari operasi bernama “Mandala”, sebagaimana judul utama halaman 1 Harian Rakjat pada 10 Januari 1962, “Brigdjen Suharto Panglima Mandala”.

Kelak, di puncak megah kekuasaannya, peristiwa penunjukan sebagai panglima operasi Mandala atau seluruh pelajar seluruh Indonesia lebih mengenalnya dengan Operasi Trikora dituturkan Soeharto dengan penuh rasa bangga.

Saya kutipkan kepada pembaca, bagaimana Kompas menurunkan cerita yang sama dalam momentum yang berbeda dan sama-sama tampil di halaman 1. Yang pertama, dalam acara ramah tamah dengan eksponen perjuangan pembebasan Irian Barat jelang peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan RI di Sasono Adiguno, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam artikel berkepala “Kisah Presiden Sekitar Pembebasan Irja” (16 Juni 1995).

Di tempat yang sama, 2 tahun kemudian, 6 Mei 1997, Kompas mencatat lagi setepat-tepatnya hal yang sama dalam rangka menghadiri hari ulang tahun ke-34 Yayasan Bantuan Bea Siswa Yatim Piatu Trikora atau Yayasan Trikora, “Presiden Kisahkan Komando Mandala”.

Baca halaman selanjutnya: Lahirnya Mas …

Lahirnya Mas Tommy

Jalannya Operasi Mandala itu sendiri memang bertepatan dengan lahirnya putra tercinta Jenderal Harto yang kemudian dia beri nama Hutomo Mandala Putro atau Tommy yang sebelum esai ini terbit pada Februari 2025, saya mulai lihat Mas Tommy menampakkan diri lagi di publik dengan “senyuman yang khas”.

Jadi, Hutomo Mandala Putra selalu ditempatkan Harto sebagai ancer-ancer. Seharusnya, demikian Kompas menulis, “Presiden yang ketika itu berpangkat Mayor Jenderal (Brigadir Jenderal, koreksi penulis) dan sebagai Panglima Komando Mandala berangkat ke Banggai tanggal 14 Juli 1962. Tapi untuk menunggu kelahiran Tommy, Pak Harto berangkat tanggal 15 Juli, setelah Tommy lahir”.

Banggai yang disebut adalah Kepulauan Banggai, tepatnya di Teluk Peleng yang menjadi rendezvous atau tempat pertemuan pasukan/armada gabungan RI. Sementara, pusat komando berada di Makassar.

Betapa heroik, bukan? Seorang ayah yang penuh kasih, seorang perwira tinggi yang penuh cinta keluarga, mendahulukan persalinan sang istri yang kalut dan waswasnya sama dengan medan tempur, seorang pemimpin pasukan yang menjalankan mandat negara untuk memimpin suatu proyek keamanan bernama “Operasi Mandala”, suatu proyek kedaulatan negara kesatuan bernama “Operasi Trikora”.

“Bu Harto waktu itu sedang mengandung tua, malamnya diperkirakan akan melahirkan, terpaksa saya menunggu dulu …. begitu lahir, terus saya berangkat melanjutkan memimpin satuan gabungan tersebut … Saya namakan dia Tommy Mandala Putera, lahir pada saat saya akan berangkat memimpin operasi gabungan itu.”

Ketika Pram “menyelam”

Pramoedya Ananta Toer, pada 7 Juli 1962, setahun setelah keluar dari penjara Penguasa Perang Daerah Angkatan Darat di Cipinang atas advokasinya pada peristiwa pengusiran setengah juta warga Tionghoa yang tinggal di perdesaan Republik Indonesia, memasuki Irian Barat dengan sebuah esai antropologis di koran Bintang Timur halaman 1 berjudul “Antara Tahun 1922-1933 di Irian Barat”.

Alih-alih berkisah heroisme “pertempuran” atas nama “pembebasan Irian Barat”, Pram malah menyelam lebih jauh ke tahun 20-an, bagaimana ide kolonisasi pertama kali muncul di kepala Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum.

Tentu saja, ide sang Gubjen itu muncul karena bisikan tokoh politik etis bernama C. Lulofs; seorang pengarang, jurnalis Java Bode yang sekaligus pejabat Asisten Residen yang diperbantukan pada Algemeen Secretarie. Lulofs sendirilah yang ditunjuk Graaf sebagai residen Irian Barat pertama.

Untuk mendapatkan nuansa, saya kutipkan 2 paragraf pertama tulisan Pramoedya Ananta Toer tentang Irian Barat yang saat publikasi esai ini, Brigadir Jenderal Soeharto sedang memimpin pasukan gabungan yang bersabung nyawa memimpin Operasi Mandala:

Paragraf yang dingin

“Siapakah mengira, bahwa Irian Barat antara tahun 1922-1923 pernah djadi residensi? sebuah daerah seluas 11 kali negeri belanda, dengan penduduk 1/30 djumlah penduduk Nederland! Sebuah daerah seluas itu dan dengan penduduk setipis itu dlm perkembangan ekonomi pasti kekurangan tenaga manusia. Berbagai djalan telah ditempuh baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun organisasi2 partikelir untuk memungkinkan kolonisasi di sana, tapi sia2. Pemerintah Hindia dalam usahanja ini bekerdja sama dengan maskape minjak untuk menghidap minjakbumi. Tapi industri jang sedianja diharapkan utk menarik tenaga manusia ke Irian Barat, tak dapat memenuhi apa jang direntjanakan dan diharapkan.

“Karena keadaan ekonomi jang kurang menguntungkan bagi kantong Hindia Belanda, sekalipun menurut taksiran kasar, Irian barat mengandung reservoir dunia, membuat Irian Barat dibiarkan merana dalam keadaannja. Bagaimana kurang tahunja dunia tentang Irian (bukan hanja Barat) jang tidak menguntungkan kantong pendjajah ini, nampak dari kekagetan dunia waktu didapatkan oleh penjelidikan darat dan udara, bahwa 300 km dari perbatasan Irian Barat, jaitu di Irian Timur, terdapat sebuah dataran tinggi, jang sangat luas, dan dengan 300.000 orang penduduk jang telah madju dalam pertanian. Dan ini terdjadi pada bulan Maret–Juli 1933. Di Irian Barat sendiri, kemungkinan sematjam ini ada. Dan selama mereka itu tidak dapat menguntungkan kantong Hindia Belanda atau maskape monopol, mereka tidak pernah akan ditemukan”.

Dua paragraf Pramoedya Ananta Toer itu sangat dingin. Tak ada letupan heroisme, tak ada nyalak tanpa putus-putus senjata-senjata berat dari pertempuran di front-front hutan raya dan garis pantai Irian Barat.

Pramoedya Ananta Toer, seorang pemimpin lembaga sastra di Lekra, tampil seperti seorang analis ekonomi politik. Diksinya bertabur angka, kalkulasi, dan kalender. Pram berbicara potensi yang dalam bahasa propaganda sangat tak menarik ketimbang “Bu Harto waktu itu sedang mengandung tua, malamnya diperkirakan akan melahirkan, terpaksa saya menunggu dulu…. Saya namakan dia Tommy Mandala Putera, lahir pada saat saya akan berangkat memimpin operasi gabungan itu.”

Menjual Papua

Setelah Irian Barat berhasil direbut, setelah poin kedua dari isi Trikora, “mengibarkan sang saka merah putih di Irian Barat” berhasil dijelmakan pada 1 Mei 1963 bersamaan dengan persiapan Indonesia menyelenggarakan olimpiade olahraga negara-negara Asia Afrika bernama Ganefo, tak ada yang menduga dan mengalkulasi, pemerintahan Sukarno yang sangat powerfull itu jatuh mengenaskan.

Yang lebih mengejutkan lagi, dan ini tak ada yang menduga dan mengalkulasi, perwira yang diangkat Mayor Jenderal A. Jani menjadi Panglima Operasi Mandala di Istana Merdeka atas nama Presiden Panglima Tertinggi APRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, keluar sebagai penguasa baru setelah peristiwa yang dalam bahasa kemarahan Pramoedya Ananta Toer yang tertahan: “membunuhi pribumi melebihi jumlah yang dihasilkan dari perang Vietnam”.

Nama dan sosok yang sama pula yang kemudian mengeluarkan kebijakan pertamanya setelah mendapatkan kekuasaan dari sebuah operasi yang disebut Pram “melakukan pembunuhan terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia” memberi konsesi (baca: menjual) gunung emas dan tembaga Irian Barat atau Irian Jaya atau Papua kepada “maskape” Amerika Serikat bernama PT Freeport Indonesia yang tak lain adalah perusahaan swasta Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap.

Apa yang disampaikan Pram dalam esainya yang dingin pada 1962 itu, “Irian Barat”, seperti membaca tindakan panglima operasi dari salah satu kesatuan elite Angkatan Darat yang saat Operasi Mandala bernama Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad) yang kemudian diubah jadi Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad pada bulan kemerdekaan tahun 1963 atau operasi selesai dengan berhasilnya poin pertama Trikora: “mencegah Belanda membentuk negara boneka di Irian Barat”.

Mesin Harto

Sementara itu, Pram dan jutaan manusia kiri, baik dari anggota PKI maupun pendukung Sukarno dibariskan ke lubang tembak, ke liang-liang gelap di antero Jawa Tengah, Timur, Bali. Sementara yang lain-lain disekap di penjara-penjara busuk dan diangkut ke pembuangan dengan nama dari akronim yang terdengar aneh dan mekanis: Inrehab, Instalasi Rehabilitasi.

Mengapa Inrehab, mengapa bukan permukiman. Keanehan yang juga dirasakan jurnalis Sindhunata saat diajak “toering” bersama-sama rombongan Pangkopkamtib Jenderal TNI Soemitro ke Pulau Buru pada 1977.

Pramoedya Ananta Toer menggambarkan wajah Angkatan Darat yang sepenuhnya menjadi mesin Harto mendapatkan kekuasaan dengan banjir darah itu dengan metafora yang menyayat. Sewaktu membacanya pertama kali pada peralihan abad milenium, tak pernah terlupa paragraf satu ini, sebuah paragraf yang menohok dari Nyanyi Sunyi Seorang Bisu Jilid 1 halaman 2, 4, dan 5, bagaimana wajah Angkatan Darat Republik Indonesia setelah Dekrit Presiden 59 terlebih lagi usai massacre 65:

“17 Agustus 1969. Kami berangkat bersama lebih delapan ratus orang dengan kapal ADRI XV sebagai hadiah ulang tahun Republik Indonesia … Betapa pun terhina dan dihina tapol RI ini, umumnya masih tahu dan ingat kebersihan yang pernah diajarkan oleh orangtua dan sekolah dasarnya. Begitu memasuki ruangan yang ditunjuk, ruangan di mancung hidung haluan di bawah dek, kontan balik kanan jalan, hidung disumbat. Ruangan itu penuh bukitan kotoran manusia. Kapal ADRI XV–kapal yang masih dioporasikan! Ai! Anak cucu bahari! Genangan air kotoran ternyata menjelma jadi rawa lumpur. Saluran-saluran pembuangan pampat semua. Setan pun mungkin takkan tahu di mana sesungguhnya lubang-lubang pembuangan itu. Bila haluan terangkat ombak, air rawa buatan itu menerjang bendul-bendulnya dan membanjiri ruangan yang ditunjuk untuk kami…. Kapal kami terus terengah-engah, berderak-derak. Meluncur cepat, secepat bersepeda santai keliling kota. Kadang mogok, berhenti, jadi permainan ombak di tengah laut–kapal kami, kapal negara kepulauan terbesar di atas muka bumi!”

Di Boven Digoel

Pram yang marah memang tak mengumpat kasar. Dia mengisahkan cerita di atas kapal agar pembaca bisa menangkap pesan, betapa tainya (kapal) Angkatan Darat Republik Indonesia itu.

Setelah itu, Pramoedya Ananta Toer dan ribuan manusia kiri macam Pram menjalani pengisapan tenaga sehabis-habisnya di bawah kokangan senjata Angkatan Darat yang lebih kejam dari praktik yang sama yang dipraktikkan Gubernur Jenderal Dirk Fock setelah era pemerintahan Limburg Stirum. Di Boven Digoel, tahanan boleh bergerak bebas, sementara proyek kamp konsentrasi yang bernama aneh itu, Inrehab, siang malam diawasi oleh tentara bersenjata lengkap dengan struktur dari komandan hingga peleton pengawal atau tonwal.

Sepanjang satu dekade dalam struktur hidup seperti itu, mental siapa saja pastilah jatuh. Perasaan menerima keadaan sulit, ketiadaan harapan, dan patahnya asa menjadi tujuan utama dari Inrehab itu atau dengan nama lain yang tak kalah ajaibnya: Tefaat (tempat pemanfaatan).

Dalam bahasa Jenderal Harto, Tefaat Pulau Buru atau proyek Inrehab adalah kerja tulus dari negara. Tujuannya untuk mengembalikan ribuan manusia kepada kehidupan “Pancasila” dari tuntunan norma komunis yang pukimak itu.

Surat-menyurat antara Pramoedya Ananta Toer dan Soeharto

“Keberterimaan” itu tercermin dari isi surat-menyurat antara Pramoedya Ananta Toer dan Harto; sebuah praktik surat-menyurat ala Angkatan Darat; surat-menyurat antara si penindas dan subjek yang ditindasnya yang nasibnya seperti rawa tai dan sosis kuning busuk di geladak kapal Angkatan Darat Republik Indonesia yang mengangkut tapol dari Nusa Kambangan.

Presiden

Republik Indonesia

Kepada:

Sdr. Pramuedya Ananta Tur

di Tefaat Pulau Buru

Saya telah menerima laporan dari PANGKOPKAMTIB Jendral TNI Soemitro tentang keadaan saudara-saudara.

Kekhilafan bagi seorang manusia adalah wajar, namun kewajaran itu harus pula ada kelanjutannya yang wajar. Yakni:

“Kejujuran, keberanian dan kemampuan untuk menemukan kembali jalan yang benar dan dibenarkan”.

Semoga Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kasih memberi perlindungan dan bimbingan di dalam Saudara menemukan kembali jalan tersebut.

Amin.

Berusaha dan bermohonlah kepadaNya.

Jakarta, 10 Nopember 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Soeharto

Jendral TNI

Balasan Pramoedya Ananta Toer untuk surat Harto

Kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia

Jendral Suharto

Dengan hormat,

Terkejut dan teharulah saya menerima surat dari Bapak Presiden, karena tak pernah terkira-kirakan seorang tahanan politik akan mendapat kehormatan yang sedemikian besarnya. Beribu terimakasih dan penghargaa setinggi-tingginya atas waktu yang sangat berharga dan perhatian Bapak Presiden yang telah dilimpahkan pada saya.

Adalah besar sekali tulisan Bapak Presiden dalam surat tertanggal 10 Nopember 1973 itu bahwa kekhilafan bagi manusia adalah wajar” dan “harus pula ada kelanjutannya yang wajar”.

Bapak Presiden R.I. yang terhormat,

Orang tua saya, dan barangkali demikian juga orang tua umumnya, mendidik saya untuk selalu mencintai kebenaran, keadilan dan keindahan, ilmu pengetahuan, nusa dan bangsa. Dengan pesangon itu saya memasuki dunia dan meninggalkan tapak-tapak kaki bekas perjalanan, yang dapat dinilai oleh siapapun. Maka karenanya surat Bapak Presiden R.I. yang berseru tentang “kejujuran, keberanian dan kemampuan untuk menemukan jalan kembali jalan yang benar dan dibenarkan” adalah seakan-akan seruan dari orang tua sendiri yang mencerlangkang nilai-nilai pesangon tersebut. Jiwa besar memaafkan kekhilafan dan tangan kuat diulurkan pada yang lemah.

Beribu terimakasih atas doa Bapak Presiden R.I. yang dipanjatkan kepada T.Y.M.E., karena tak adalah perlindungan dan bimbingan yang benar di luarNya.

Berusaha dan memohon selalu.

Hormat dan salam

dari Tahanan Politik No. 641

Pramoedya Ananta Toer

Atas nama surat antara Harto dan Pram dengan pilihan diksi yang rapi. Sudah begitu terjaga sopan-santunnya, saling memuji seperti kawan yang lama tak jumpa dan memendam rindu dendam yang merobek-robek ulu hati.

Saya, bersama 5 sahabat saya penulis-penulis muda dari Radio Buku, melakukan “toering” #SeabadPram dengan terlebih dahulu ke mausoleum Jenderal Harto di Astana Giribangun, yang suasananya tampak seperti surgawi. Seperti yang divisualisasikan kitab suci sebelum kemudian membelah Karanganyar-Ngawi menuju rumah masa kecil Pramoedya di Blora. Itu.

Penulis: Muhudin M. Dahlan

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Pramoedya Ananta Toer dan tulisan menarik lainnya di rubrik ESAI.