MOJOK.CO – Hancurnya Jalan Lembah Anai dan jembatan kembar menjadi pukulan yang menyakitkan bagi masyarakat Minang dan Sumatera Barat.

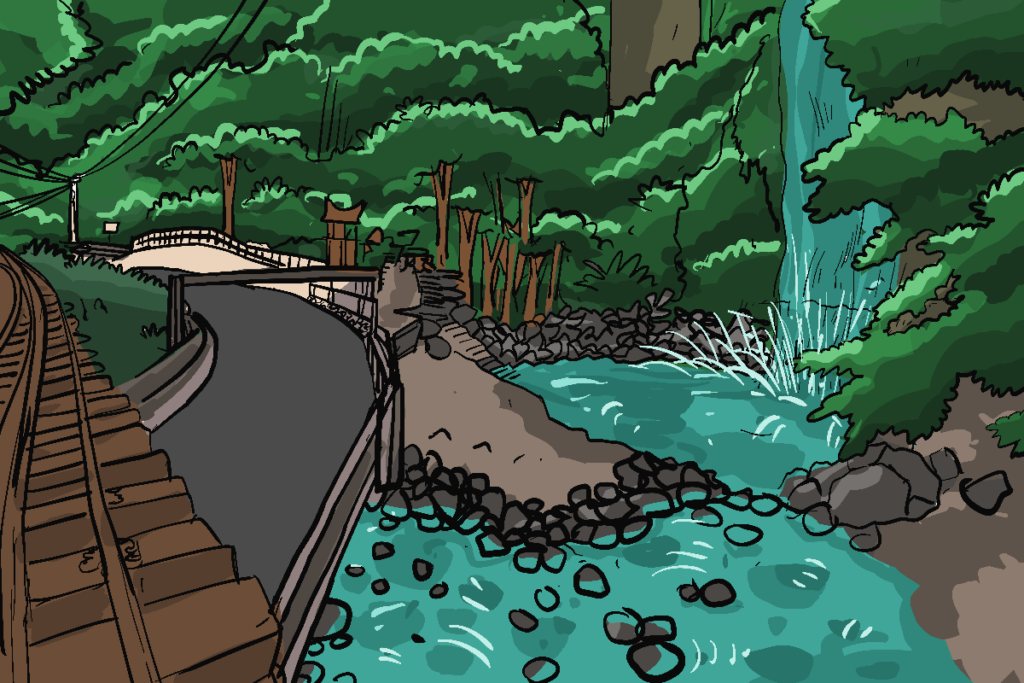

Bila pulang ke kampung halaman di Padang Panjang dari merantau, saya pasti melewati Jalan Lembah Anai. Jika telah terlihat air terjun di sisi kiri jalan dengan deretan kolam renang yang dialiri oleh air sungai di sisi kanan, itu adalah pertanda bahwa beberapa menit lagi gapura “Selamat datang di Kota Padang Panjang” akan terlihat.

Gapura yang dibangun di atas jembatan kembar itu amatlah sakral. Bila melihatnya dari kejauhan, alunan saluang seolah sedang berputar di kepala saya. Saluang adalah alat musik tiup tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis. Alat musik ini memiliki empat lubang nada, panjang sekitar 40-60 sentimeter dan diameter 3-4 sentimeter.

Belakangan, jalan ikonik yang memiliki ruang tersendiri di hati saya ini mendadak viral. Bukan karena keindahannya, tapi justru karena kondisinya yang hancur lebur diterjang banjir bandang.

Padang Panjang sendiri adalah kota transit yang menghubungkan banyak kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Tak heran bila Jalan Lembah Anai adalah salah satu jalan lintas Sumatra yang memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat.

Bila turun di Bandara Internasional Minangkabau dan kalian ingin pergi ke arah Bukittinggi, Payakumbuh, ataupun Batusangkar, Jalan Lembah Anai adalah penggawa lintasan yang akan mengantarkan kalian ke tujuan. Oleh sebab itu, putusnya jalan ini memberikan dampak teramat besar bagi distribusi dan perekonomian masyarakat Sumatera Barat.

Hancurnya jembatan kembar, kehilangan besar untuk Sumatera Barat

Soal jembatan kembar, saya pernah membuat sebuah penegasan sebagai gambaran bagi pembaca. Sebelumnya, saya menyebut kalau jembatan kembar itu sakral, khususnya bagi warga Sumatera Barat.

Pertama-tama, jembatan kembar itu sudah sangat tua. Ia sudah berdiri sejak zaman Belanda. Oleh sebab itu, jembatan kembar menjadi penanda perjalanan generasi masyarakat Sumatera Barat.

Jembatan kembar dan Jalan Lembah Anai, merupakan nadi penghubung antara wilayah pesisir Padang dengan dataran tinggi Minangkabau. Tanpa Lembah Anai dan jembatan kembar, akses antara dua kawasan ini praktis lumpuh.

Banyak orang bilang bahwa jembatan itu “tak pernah tumbang”. Ia selalu berhasil melewati amuk Gunung Marapi, galodo atau banjir bandang, dan musim hujan tanpa pernah runtuh. Maka, ketika jembatan yang legendaris itu akhirnya ambruk, tentu saja rasa kehilangan masyarakat Sumatera Barat begitu dalam.

Jembatan ikonik yang dulu bisa bertahan dari letusan gunung, kini hancur oleh tangan penguasa. Eksploitasi alam tanpa batas akhirnya membunuh warga Sumatera Barat dan sekitarnya. Ia yang bisa bertahan, hancur juga oleh buah kotor penguasa.

Baca halaman selanjutnya: Kenangan yang akhirnya hilang.

Kenangan ibu akan jembatan kembar dan Jalan Lembah Anai

“Jalan Lembah Anai itu sudah ada sejak zaman Belanda. Sejak ibu lahir sampai hari ini, baru kali ini ia hancur lebur seperti itu. Bahkan sepertinya sebelum nenekmu lahir tak pernah ada kisah jalan itu jadi sedemikiannya.” Begitulah tutur ibu saat saya bertanya perihal usia Jalan Lembah Anai dan jembatan kembar.

Tahun ini, ibu saya berusia 52 tahun. Ibu bilang, jalan berkelok di Lembah Anai itu tak pernah putus seumur hidupnya. Ia selalu bisa bertahan.

Pertama, saat bencana galodo selepas meletusnya Gunung Marapi. Kedua kalinya saat bencana banjir bandang menghantam beberapa daerah Sumatera Barat. Dua tahun lalu, galodo juga menghantam Jalan Lembah Anai dan meratakan segala yang ada di tepiannya.

Debit air sungai yang mengalir beriringan dengan jalan itu meningkat drastis dan membawa batu-batu besar dari gunung. Kolam renang yang menjadi ikon jalan itu pun turut raib sejak peristiwa itu. Termasuk rumah makan Famili yang menjadi salah satu ampera terenak menurut selera saya. Kini, lidah saya sudah tak pernah lagi disinggahi belut lado hijau yang mantap itu.

Kolam renang yang berbaris di sepanjang Lembah Anai, yang menjadi warna khas jalan itu kini juga sudah tiada. Saya yakin betul, hampir semua generasi di Minang dan Sumatera Barat hari ini, minimal satu kali, pernah berenang di sana.

Hari ini, kolam itu hanya tersisa puing-puingnya. Itu saja sepertinya sudah habis dibawa arus sungai. Yang benar-benar tersisa saat ini hanyalah kenangan kami yang tumbuh besar dengan menyelam di air dinginnya.

Entah sudah berapa anak Minang yang jadi bisa berenang berkat keberadaan kolam murah-meriah pinggir jalan itu. Sayang sekali, anak-cucu kami nanti sudah tak bisa lagi merasakan betapa serunya main air dingin betul airnya itu sambil ditonton oleh kendaraan yang lewat.

Lagu sendu dari tanah Minang

Melihat usia Jalan Lembah Anai yang panjang umur dan baru sakit-sakitan sekarang, tentu saja kita layak untuk menduga-duga penyebab kerusakannya. Sungai yang menjadi pendamping jalan itu bersumber dari dua gunung terdekat yang belakangan juga suka mengamuk: Marapi dan Singgalang.

Dua gunung ini, bila di Pulau Jawa, sudah layaknya Sumbing dan Sindoro. Gunung kembar yang gagah berhadap-hadapan.

Yang membedakannya, Singgalang adalah gunung yang sudah tidak aktif lagi. Berbeda dengan pasangannya sendiri, Marapi. Meski begitu, dua tahun lalu, Singgalang tetap berkontribusi menyumbang galodo.

Curah hujan yang tinggi dan tak terbendung membuat volume air yang turun dari gunungnya teramat deras dan membawa batu-batu besar. Nah, yang disebut galodo oleh masyarakat Minang dan Sumatera Barat adalah bencana serupa ini.

Ibu juga pernah berkisah. Saat masih kecil, ketika melihat ke arah dua gunung itu, warna yang tampak adalah hijau tua kebiruan. Ini menandakan populasi pohon di sana masih berbentuk hutan.

Namun, bila sekali-kali main ke daerah ini dan memandang dua gunung itu, kalian akan melihat bahwa hampir ke area perut gunung, sudah tak lagi tebal dan rimbun. Tower dan petakan lahan menggantikan hutan. Membuatnya terlihat gundul jika melihatnya dari bawah. Belum lagi soal isu pengerukan pasir di Gunung Marapi.

Malah belakangan ada kabar kalau proyek geothermal sudah ikut merasuki dua gunung yang kerap dikutip dalam lagu-lagu sendu ranah Minang ini. Haduh. Tak heran bila si bunian berang dan mengirim petaka. Ke depannya, bisa jadi Manusia Harimau di kampung ini juga ikutan ngamuk!

Mitos yang tak lagi hidup di Sumatera Barat

Dulu, ada banyak mitos yang hidup di tanah Minang dan Sumatera Barat. Misalnya, jangan main ke hutan, nanti diculik bunian, makhluk mitologi penghuni Gunung Marapi. Atau, jangan tebang pohon di sana, itu ada penunggunya. Bisa juga, jangan keruk pasir di gunung itu, nanti diterkam inyiak, sebutan untuk harimau, binatang yang “disegani” oleh masyarakat pegunungan Minang.

Orang zaman dulu melestarikan mitos seperti ini dengan tujuan yang baik, yaitu menjaga alam. Namun sayang, mitos dengan muatan luhur seperti ini tak lagi hidup di Minang dan Sumatera Barat pada umumnya. Gelimang harta dan mandi uang dengan merusak alam lebih menggairahkan ketimbang usaha belajar menjaga alam.

Oleh sebab itu, terkadang, saya berharap mitos ini sungguhan terjadi atau memberi dampak seperti yang diinginkan. Semata-mata supaya orang punya “rasa takut” dan tidak serakah.

Misalnya, jika ada yang merusak hutan atau menambang secara biadab, ada “hantu” yang akan menyunat “barang” mereka sampai ke akarnya. Lalu, mitos itu terjadi betulan. Saya yakin, pejabat brengsek dan rakus di pusat itu lebih takut “barang”-nya hilang ketimbang masuk bui.

Eh, masih “punya barang”, ya? Atau sudah hilang dahulu kala di hutan yang berbeda?

Penulis: Lailatul Fadhilah Jamil

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Bencana Alam Disebabkan Negara, Rakyat yang Diminta Menanam Kemunafikan dan cerita menarik lainnya di rubrik ESAI.