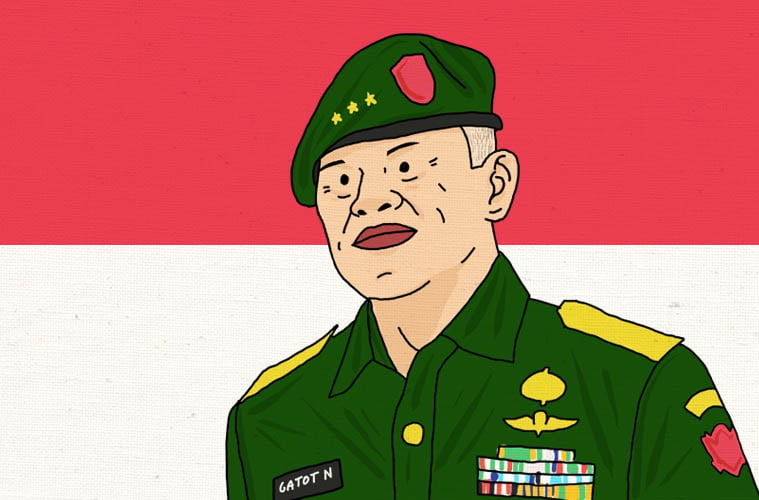

Sebagai seorang Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo nyaris ideal. Dia digambarkan dekat dengan anak buahnya. Berani bicara di depan publik. Gaya bicaranya tegas. Pemikirannya jelas. Dan dia punya nyali. Tapi publik juga tidak keliru jika menganggap semua manuver yang dilakukan oleh Sang Jenderal lebih didorong oleh keinginannya menjadi Presiden, atau setidaknya Wakil Presiden.

Apakah keinginan itu keliru? Jelas tidak. Di negara demokrasi, keinginan semacam itu tidak bisa dipersalahkan. Tapi menjadi keliru jika melanggar adab dan aturan main demokrasi. Salah satu hal yang dianggap melanggar adab itu dalam kasus Jenderal Gatot adalah merasa tidak di bawah ‘kendali’ Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam.

Awalnya, Jenderal Gatot mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Dan setiap pujian selalu menggembungkan rasa percaya diri. Namun rasa percaya diri yang berlebihan sering kali justru membuat salah langkah.

Menjadi politikus di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Hal itu yang tampaknya belum dipahami oleh Jenderal Gatot.

Di negeri ini, sudah terlalu banyak kisah tentara yang hendak menjadi politikus gagal karena hanya mengandalkan keberanian. Terlebih di era demokrasi langsung.

SBY mungkin bisa menjadi contoh. Dia tidak mengandalkan keberanian dalam berpolitik. Dia bertarung, kalah, lalu memulai dari awal membangun Partai Demokrat. Cerita selanjutnya kita tahu sendiri apa yang terjadi.

Apa yang pernah dilakukan oleh SBY tampaknya tidak menjadi model bagi Jenderal Gatot. Dia mungkin berpikir, dalam situasi politik yang agak panas ini, manuver-manuvernya akan mendulang dukungan dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Anggapannya, dukungan itu akan memberinya tiket premium untuk masuk ke gelanggang politik 2019.

Tapi dalam waktu singkat Jenderal Gatot sudah harus repot. Serangan kepadanya berhumbalang dari segala penjuru. Termasuk dari pihak-pihak yang semula dia anggap bakal mendukungnya.

Lalu apa yang lupa diperhitungkan oleh Jenderal Gatot? Beberapa poin berikut ini mungkin bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan Sang Jenderal.

Politikus dari Parpol

Pemilu 2019 adalah antrean orang menjadi Wakil Presiden. Sebab jelas, kemungkinan hanya ada dua kandidat kuat yang akan bertarung lagi di Pilpres 2019: Jokowi dan Prabowo Subianto.

Para elite politik lain masih harus berdiri di antrean menjadi Cawapres kedua sosok tersebut. Karena masing-masing hanya bisa didampingi satu Cawapres, pertarungan menjadi orang yang akan ditandemkan dengan Jokowi atau Prabowo jelas sangat ketat.

Kehadiran Jenderal Gatot sudah tentu dianggap mengganggu konstelasi perebutan antrean ini. Sebab bagaimanapun, tiket politik di era sekarang ini dimiliki oleh partai politik. Para politikus tentu gerah dengan kehadiran Sang Jenderal yang tidak pernah mengalami jatuh-bangun pertarungan politik, dan terutama jatuh-bangun dalam membesarkan partai.

Jenderal Gatot mungkin lupa, Cak Imin dari PKB juga ingin jadi Cawapres. Bahkan Hary Tanoe dengan partai barunya juga pengin menjajal keberuntungan. Surya Paloh dari Nasdem sudah tentu tidak akan merelakan begitu saja jabatan Cawapres kepada sosok di luar partai. Hampir semua politikus partai hakulyakin tidak akan merelakan hal ini terjadi.

Bahkan jika kelak Sang Jenderal pensiun pun, lalu masuk ke salah satu Parpol, tidak bisa serta-merta didapuk jadi Cawapres.

Berpolitik memang tidak untuk mendapatkan jabatan, tapi kita tahu slogan itu hanyalah pepesan kosong. Sebab berpolitik ya memang untuk mendapatkan jabatan politik. Apakah dapat betulan atau tidak, itu soal belakangan.

Supremasi Sipil

Ketika Orde Reformasi terjadi, supremasi sipil jelas menjadi kaidah politik bersama. Tentara boleh berpolitik, tapi tunggu pensiun dulu. Kalau tentara aktif dianggap melakukan manuver politik, para politikus akan bersatu.

Ada begitu banyak gagasan politik berbenturan di era pasca-Reformasi. Tapi tidak ada suara nyaring yang mendukung kembalinya Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI). TNI boleh punya nilai plus dalam berbagai jajak pendapat masyarakat dalam hal kelembagaan, tapi bukan berarti dipersilakan berpolitik seperti dulu lagi.

Aturan mainnya sudah jelas, dan sudah banyak pensiunan Jenderal yang mengikuti prosedur demokrasi ini.

Para intelektual dan aktivis memang tercerai-berai ketika menghadapi Pilpres 2014 silam, dan Pilkada DKI tahun ini. Tapi untuk urusan supremasi sipil di era demokrasi, tampaknya tak ada yang berbeda suara. Kalaupun ada yang berbeda, pastilah amat kecil jumlahnya.

Mungkin Jenderal Gatot lupa, AHY ‘disipilkan’ supaya bisa bertarung dalam Pilgub DKI. Dia taat aturan main dan mengambil keputusan yang tidak mudah. Kalau militer balik lagi ke gelanggang sipil, SBY dan AHY sudah pasti paling keberatan. Sudah keluar masak balik lagi?

Angkatan Lain Diuntungkan

Mungkin banyak orang bertanya-tanya, kenapa manuver Jenderal Gatot tidak mendapatkan sambutan positif bahkan dari kalangan tentara sendiri. Kenapa cuitan admin Twitter AU langsung menanggapi dengan nakal pernyataan Jenderal Gatot soal 5000 senjata yang dipesan secara gelap itu.

Mungkin banyak yang lupa bahwa salah satu buah Reformasi dinikmati oleh angkatan lain. Angkatan Udara dan Angkatan Laut di era Orde Baru dianggap sebagai angkatan yang dipinggirkan perannya, di era Reformasi justru diberi perhatian yang lebih. Kepolisian memang ‘disipilkan’, tapi proses tersebut bukan dianggap penyingkiran melainkan sebuah berkah.

Maka tidak heran, manuver Jenderal Gatot mendapatkan perlawanan dan pembangkangan dari kedua angkatan. Terlebih pihak Kepolisian. Tidak usah dibilang bakal diserbu pun, Kepolisian bakal paling depan menghadang manuver Jenderal Gatot jika melebihi batas kewenangan dan di luar mekanisme Pemerintahan yang sah.

Norma Kepantasan

Bagaimanapun tegas dan beraninya Jenderal Gatot, belum tentu mendapatkan apresiasi yang baik dari publik. Masyarakat punya norma dan nilai kepantasannya sendiri.

Seorang pimpinan yang tidak patuh, atau dinilai tidak patuh kepada pimpinan yang lebih tinggi, sulit mendapatkan apresiasi. Keberanian itu ditujukan buat kewajiban dan tanggung jawab, bukan untuk berhadapan dengan atasan.

Menteri Susi Pudjiastuti, misalnya, mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat karena keberaniannya memerangi pencurian ikan. Bukan karena Menteri Susi berani melawan Presiden.

Tentu saja Jenderal Gatot tidak secara ekspisit melawan Presiden Jokowi. Tapi pernyataannya terhadap Menhan, dan bantahan Menkopolhukam atas pernyataan-pernyataannya, bisa diresepsi oleh publik sebagai pembangkangan atas pimpinan.

Publik kita juga punya norma waktu. Tidak buru-buru. Tidak nggege mangsa karena toh semua akan pantas dilakukan jika Jenderal Gatot sudah pensiun atau tidak lagi menjadi Panglima TNI.

Citra membangkang terhadap atasan dan nggege mangsa inilah yang makin melemahkan daya dukung masyarakat terhadap Jenderal Gatot.

Politik memang bukan barang gampang. Karena itu perlu dipelajari. Namanya belajar, pasti melewati banyak kekeliruan. Masalahnya tinggal bagaimana kekeliruan itu diakui, sebagai perwujudan sikap berani yang sudah kadung menjadi label Sang Jenderal.

Kalau Jenderal Gatot berani mengaku keliru, publik mungkin akan cepat melupakan dan malah mengapresiasi hal itu. Sebab di mata masyarakat, berani mengakui kekeliruan dan meminta maaf adalah sikap kesatria. Sikap yang tidak mudah, tapi sungguh mulia.