Merasa diri sendiri adalah seorang messiah, sang juru selamat, itu sungguh memuakkan.

Siang hari di tengah vertigo dan deadline, salah seorang sahabat mengirimi saya link Instagram. Ternyata link tersebut berisi unggahan salah seorang aktris yang tengah membicarakan suaminya yang juga produser dan sutradara film. Tahu, lah, siapa pasangan ini. Dalam unggahan itu, si aktris membicarakan mimpi sang suami saat ingin membeli lahan kosong di area pedesaan.

Sang suami bermimpi, blio ingin memajukan masyarakat desa di sekitar lahan tersebut lewat sektor pariwisata. Sang suami membandingkan lahan tersebut dengan “kesuksesannya” memajukan masyarakat desa di lokasi lain. Yang saya tangkap, sang suami tadi merasa datang sebagai penyelamat di tengah masyarakat desa yang terkesan terbelakang secara ekonomi.

Hebat sekali! Itulah yang diungkapkan follower akun Instagram aktris tadi. Mereka memuja sang suami sebagai seorang filantropis yang luar biasa mulia. Namun, saya malah merasa risih dengan argumen sang suami.

Mungkin Anda berpikir saya iri dengan suami aktris tadi, dan memandang buruk rencana mulia blio. Tapi, mari saya bawa menuju realita yang menunjukkan aksi filantropis macam itu hanya manis di kulit. Mimpi memajukan masyarakat dengan aksi filantropis ala aktris, public figure, dan influencer hanyalah mimpi utopis yang berakhir menyebalkan.

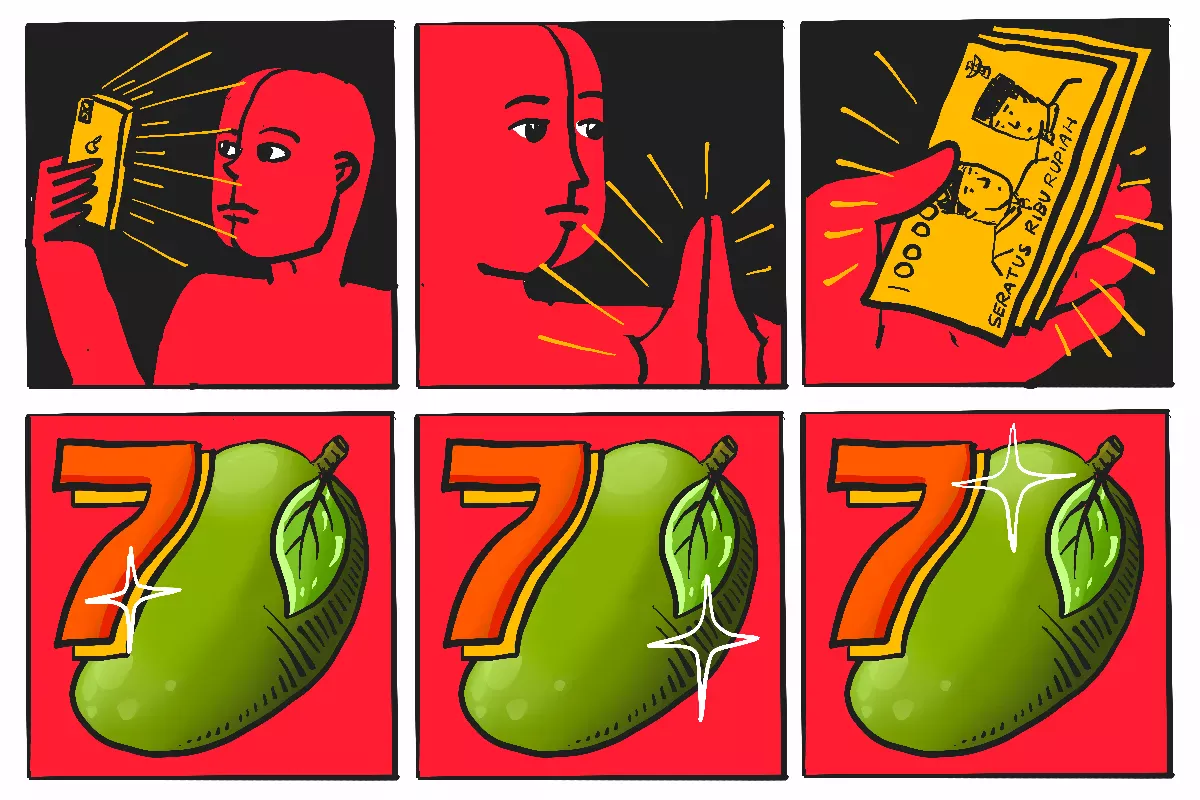

Pasalnya, yang saya lihat adalah karakter messiah complex. Mentalitas ini memandang diri sendiri superior di tengah masyarakat dan merasa dirinya “terpilih” untuk menyelamatkan masyarakat yang dipandang rendah itu. Dan saya melihat, messiah complex ini cenderung memuakkan.

Lantaran merasa diri sebagai messiah alias juru selamat, maka mereka merasa mampu menyelamatkan masyarakat di sebuah daerah dengan cara mereka sendiri. Nah, ini harus ditekankan: dengan cara mereka. Bukan berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal daerah tersebut. Bukan berdasarkan pengamatan mengenai karakter bumi dan masyarakat yang ingin mereka angkat derajatnya.

Para messiah wannabe ini hidup di luar masyarakat yang mereka tolong, bala bantuan yang dikirim juga berdasarkan cara pikir mereka. Cara pikir kelompok masyarakat ekonomi atas yang tidak jauh dari pemenuhan kebutuhan tersier. Sedangkan masyarakat yang ingin mereka tolong masih bermasalah dengan ketimpangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Akhirnya, giat filantropis mereka berakhir seperti monumen saja. Terlihat megah dan indah, tapi hanya sebatas itu fungsinya. Meskipun mereka memandang sumbangan mereka akan memajukan masyarakat, yah realitanya malah melahirkan ketimpangan lebih parah. Baik sosial atau ekonomi.

Ini melahirkan masalah kedua, yaitu gentrifikasi. Ini sudah jadi isu lama, tapi sering terlambat untuk disadari. Ya, terlambat karena kemunculannya diawali romantisasi juru selamat para kaum berada ini. Mereka merangsek masuk ke sebuah daerah dengan ekonomi rendah, lalu melakukan pembangunan seturut ideal mereka.

Pembangunan ini difungsikan demi kebutuhan masyarakat kelas atas, misal pariwisata. Nah, masyarakat asli daerah tersebut tidak serta merta mampu mengakses potensi yang dibangun. Entah karena tidak mampu mengimbangi, atau karena memang dibatasi bahkan dijadikan objek pariwisata.

Profit dari perputaran ekonomi di lingkup kepemilikan para messiah ini juga dibawa pergi di daerah asli. Menjadi kapital untuk mengembangkan sayap ekonomi mereka. Sedangkan pada masyarakat asli tidak banyak yang berubah. Mungkin mereka alih profesi. Dari menanam padi menjadi penjual tempura, oleh-oleh, dan softdrink.

Mungkin gentrifikasi bisa memoles daerah terbelakang, dengan kemudahan akses dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, hanya itu saja yang berubah. Dengan laju masuknya masyarakat ekonomi atas ke tengah pedesaan, yang terjadi adalah ketimpangan yang makin menjadi.

Contohnya tentu saja tanah kelahiran saya, provinsi DIY alias Do It Yourself. Pembangunan sektor pariwisata tidak serta merta meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat bawah. Di antara hotel mewah dan mal, masih ada rumah petak berdinding triplek dengan penghasilan di bawah UMR paling humble se-Indonesia.

Dan masalah terakhir dari mental messiah ini adalah ketergantungan masyarakat. Bukan karena kemalasan, tetapi karena mereka teralienasi dari pembangunan yang hingar bingar itu. Mereka terputus dari akses menuju sumber daya ekonomi karena sumber daya itu termonopoli oleh para messiah tadi. Pokoknya mereka sedang diselamatkan messiah, dan bukan membangun lingkungan hidup mereka sendiri.

Jika memang para public figure dan influencer berniat membantu, kaji dahulu bagaimana masyarakat di daerah tersebut. Mereka tidak bisa memberi ikan setiap waktu. Daripada ikan, masyarakat lebih butuh empang sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.

Namun, kalau memang ingin mengembangkan usaha, ya jauhkan diri dari mental messiah. Jangan sampai niat memperkaya diri ini dibalut semboyan gotong royong. Karena memang tujuannya merebut ruang hidup dengan harga murah, demi profit semaksimal mungkin. Tidak harus bersembunyi di jubah messiah kalau yang menjadi tujuan utama adalah eksploitasi alam dan masyarakatnya!