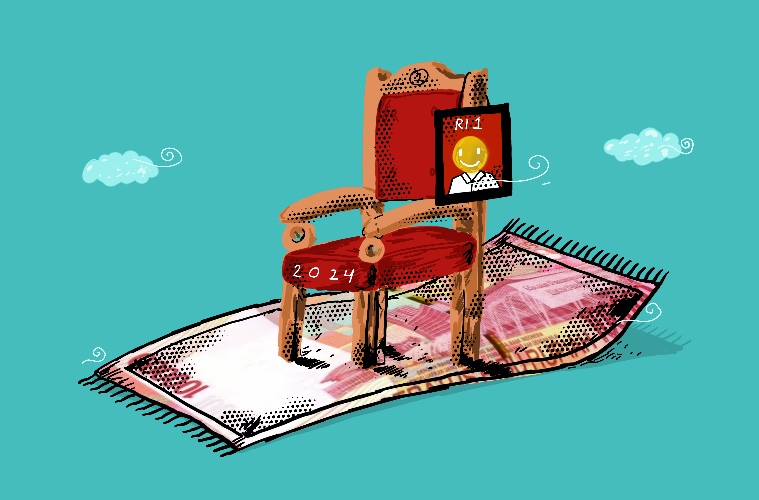

MOJOK.CO – Bursa capres 2024 sudah mulai hangat. Siapa saja yang mengincar kursi presiden, harus punya mesin partai yang besar dan integritas tanpa batas.

Politik itu (tidak jauh dari) teater. Teater menembus batas, langsung menusuk jantung publik. Ada aktor, ada panggung, ada permainan, ada drama, ada konflik, dan ada gimmick, serta ada penonton. Aktor-aktor politik mencoba menjelma jadi tokoh protagonis dalam jagat lakon demi disukai penonton. Meskipun pada kenyataannya, semua yang dikatakan tidak selalu sesuai dengan tindakan.

Teguh Karya, maestro teater dan film bilang, “Teater itu sepenuhnya main-main atau pura-para, tapi disajikan secara meyakinkan, sehingga penonton percaya.” Teater poltik, sebuah panggung yang akan menjadi palagan capres 2024 nanti.

Politisi pun juga bisa bilang, “Teater politik itu main-main, pura-pura dan tidak harus meyakinkan karena penonton bisa diakali dengan gimmick. Yang penting pertunjukkan sukses dan pemasukan melimpah.”

Para aktor politik punya keyakinan bahwa sejatinya penonton itu “suka ditipu” dengan cara yang lembut dan persuasif. Buktinya, meskipun sudah sering dikecewakan, para penonton tetap saja manut, tunduk, dan patuh untuk digiring ke mana saja oleh politikus. Misalnya mengikuti pemilihan umum dan “didorong” memilih capres 2024. Itulah “ajaibnya” politik ala Niccolo Machiavelli (3 Mei 1469 – 21 Juni 1527) yang menghalalkan segala cara demi meraih tujuan dan kepentingan.

Kaki dan lengan politik

Ketika bertransformasi menjadi kekuatan, politik punya kaki dan tentacles (lengan-lengan) serta logistik yang mencakup modal sosial, modal kultural, modal material, dan tentu saja modal politik. Semua modal atau paitan itu dikeluarkan tidak secara gratis, tapi ada pamrih serius, yaitu balik modal, bahkan kalau bisa mendapat keuntungan yang melimpah.

Oleh karena itu, aktor-aktor politik tak hanya sibuk main narasi, tapi juga berupaya untuk mengambil peran sosial-politik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Boleh pakai embel-embel “politik atas nama”, misalnya “atas nama kewajiban mengabdi pada bangsa dan negara”. Biar terkesan gagah dan elegan. Namun substansinya tetap saja sama: laba finansial dan nonfinansial seperti eksistensi, kehormatan, popularitas, dan ketokohan bercitra kinclong. Menjadi presiden adalah salah satu tujuan yang strategis dan menjanjikan.

Tidak sedikit elite politik dan ekonomi yang tergoda untuk menjadi presiden. Ini sangat wajar. Jabatan RI 1 tak hanya seksi, tapi juga bikin air liur menetes karena ada kekuasaan, uang, kehormatan diri/ keluarga/ trah, dan privilege melimpah yang bisa diraih.

Namun, untuk bisa menjadi presiden, ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Di luar persoalan ideologis (kesetiaan pada Pancasila dan NKRI), integritas (tidak cacat moral/hukum), kapasitas kemampuan, kesehatan jasmani/rohani dan lainnya, ada syarat utama, yakni dipilih oleh lebih dari 50 persen dari jumlah warga negara yang memiliki hak pilih aktif.

Untuk bisa mencapai keberhasilan itu, dibutuhkan sumber dana sangat besar, mesin politik yang canggih, tim sukses yang cerdas/solid, jaringan media, isu-isu kampanye yang visioner dan kemedol alias marketable (tidak obral politik identitas), dan lainnya. Dalam konteks pembiayaan politik, sulit dijamin bahwa pemilu 2024 dan capres 2024 pasti bersih dari politik uang.

“Balung gajah” dan mesin mitos

Dalam demokrasi ala pasar bebas yang serba transaksional, setiap jabatan publik/politik, termasuk presiden, memang sangat mahal. Hanya mereka yang punya “balung gajah” (berkemampuan ekonomi/finansial sangat besar) dan punya “darah biru politik” atau dipilih/didukung lingkaran elite politik yang bermodal besar dan berpengaruh. Di sini tak ada lagi kepercayaan pada “wahyu” (keberuntungan dipilih oleh Tuhan dan semesta) dan “isyarat-isyarat” langit lainnya seperti dalam mitos-mitos yang muncul di masyarakat tradisional yang gemar menciptakan mistifikasi dan mitologisasi.

Mesin mitos itu kini sudah digantikan media massa (arus atas), medsos (arus bawah), jaringan komunikasi, tim kreatif pengolah isu, dan pakar-pakar strategi. Masih ditambah para pendengung (buzzer) atau pencipta isu yang gencar menyebarkan konten demi menggoreng citra sang capres untuk selalu kinclong. Pilpres memang identik dengan rekayasa yang melibatkan modal sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Meskipun persyaratannya banyak, tapi kenapa tidak sedikit tokoh yang bermimpi jadi presiden?

jabatan presiden, jabatan paripurna

Impian jadi presiden merupakan cita-cita paripurna bagi insan politik dan ekonomi, baik secara personal atau kelompok. Ini terutama bagi para tokoh politik bermodal besar atau mereka yang jadi bagian dari dinasti politik yang memiliki “balung gajah” dan punya silsilah keturunan orang besar/penting di republik ini.

Jika ada calon presiden muncul dari luar arus utama itu, tentu ada kelompok kepentingan yang mendukung secara luar-dalam. Bisa jadi, kelompok kepentingan itu ingin melanggengkan kekuasaan politik ekonomi dan bisnisnya demi meraup laba sebesar-besarnya dalam waktu yang panjang. Karena itu, mereka menggunakan tokoh yang di-casting, diberi kostum, dan dirias untuk dijadikan “wayang”.

Kelak, jika sang tokoh terpilih, kelompok kepentingan itu bisa ikut mengatur berbagai kebijakan demi keuntungan material dan nonmaterial. “Presiden wayang” ini bukan tidak mungkin terjadi, di tengah pusaran kepentingan ekonomi dan bisnis yang penuh persaingan.

Kepentingan ideologis

Adakah kepentingan ideologis? Pasti hal itu dimiliki semua capres dan para penyokongnya, meskipun banyak orang bilang sekarang ini ideologi “sudah mati”. Kepentingan ideologis yang ada saat ini adalah yang “sesuai” atau satu langgam dengan kepentingan para penguasa ekonomi dan politik global.

Langgam ideologis mereka punya ciri-ciri antara lain: anti-primordialisme, radikalisme, fundamentalisme, sosialisme, kemandirian politik, budaya dan ekonomi, serta budaya lokal yang dianggap bikin ribet. Seluruh kebijakan harus pro-liberalisme dan kapitalisme.

Kekuasaan diarahkan oleh pasar, di mana peran negara “diparkir” di ruang pinggir. Negara dibatasi geraknya sebagai “panitia pasar bebas” atau pusat legitimasi ekonomi kapitalistik-liberal. Warga negara diposisikan sebagai konsumen alias objek ekonomi pasar bebas.

Tidak jadi tangan panjang

Sejatinya, bangsa kita tidak ingin tokoh yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden sekadar menjadi “tangan panjang” dari para adidaya politik dan ekonomi kapitalistik-liberal. Sangat dirindukan presiden yang cerdas, visioner, elegan, cakap, tak punya kepentingan pribadi, berkomitmen pada bangsa dan punya kegagahan sikap politik untuk tidak tunduk pada kepentingan asing. Ya, semacam Bung Karno.

Harapan tersebut mendorong munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang bisa diandalkan. Maka, presiden dan wakil presiden terpilih harus mampu dan konsisten menjadi penerjemah dan pewujud serta pembela nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Hasilnya, rakyat atau warga negara punya pemimpin yang otentik, genuine, dan mampu membuka ruang-ruang kemungkinan bagi rakyat untuk bernafas serta mengembangkan diri. Jika hal ini bisa dipenuhi, cita-cita jadi presiden bukan lagi godaan, melainkan panggilan jiwa dan kewajiban untuk tulus mengabdi pada rakyat yang penuh kemuliaan.

Capres “balung gajah” tidak masalah, karena jer basuki mawa beya (setiap keberhasilan usaha butuh biaya). Namun, jangan sampai power “balung gajah” itu dipakai sekadar untuk menundukkan dan menguasai para pelanduk alias rakyat yang selama ini hanya dijadikan pelengkap penyerta atau pelengkap penderita dalam setiap pemilu, termasuk pilpres.

Politik = teater

Para “pelanduk” ini semakin cerdas. Mereka bisa membaca dan menilai para kandidat yang punya kapasitas kemampuan, komitmen dan integritas untuk dipilih. Karena itu, semua tokoh yang akan maju dalam gelanggang pilpres harus mantak aji menunjukkan semua kedigdayaan intelektual, kecakapan teknis, punya visi dan keterampilan manajerial dalam mengelola dan mendistribusikan kekuasaan kepada publik. Pencitraan saja tak cukup. Pasti hanya jadi bahan guyonan rakyat, seperti dalam panggung teater.

Dalam permainan di hadapan publik, politik itu tak beda jauh dari teater panggung: bagaimana setiap tokoh menghadirkan kualitas seni peran untuk memikat publik. Namun ketika mereka sudah MENJADI aparaturs negara, tak ada lagi pura-pura. Yang ada adalah otentisitas diri, komitmen, passion dan kapasitas kemampuan untuk membangun peradaban bangsa.

Bertanyalah pada semua negarawan para pendiri negara ini: Bung Karno, Sjahrir, Tan Malaka, Natsir, Hatta, untuk apa orang menjadi penyelenggara negara? Jawabnya pasti: membahagiakan rakyat! Bukan mengakali rakyat….

BACA JUGA Ganjar Pranowo: Dihindari Partai, Disayang Publik dan Lembaga Survei dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.

Penulis: Indra Tranggono

Editor: Yamadipati Seno