Kondisi ini bahkan diperparah dengan kurangnya pemahaman sebagian akademisi tentang ciri-ciri jurnal predator, serta lemahnya pengawasan internal di beberapa institusi. Akibatnya, ribuan artikel ilmiah dari peneliti Indonesia “terjebak” di jurnal-jurnal yang kualitasnya dipertanyakan dan menurunkan kredibilitas riset yang telah dihasilkan.

Isu ini telah berulang kali disorot. Misalnya, studi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan bahwa 8 dari 10 profesor kampus di Indonesia pernah menerbitkan riset di jurnal yang integritasnya dipertanyakan alias jurnal predator.

Investigasi sejumlah media bahkan melaporkan praktik tak cuma terjadi di kampus-kampus swasta dan kurang terkenal. Sejumlah dosen di PTN dan kampus besar, juga melakukannya.

Kampus di Indonesia cuma sibuk memburu kuantitas, bukan kualitas apalagi integritas

Satria Unggul Wicaksana Prakasa menjelaskan, akar masalah dari jurnal predator ini sebenarnya terletak pada tata kelola kebijakan pendidikan tinggi. Menurutnya, upaya pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi, dilakukan secara tidak terukur.

Misalnya, ia menyoroti pemerintah yang terlalu membebani kampus dengan kewajiban publikasi Scopus bagi dosen dan mahasiswa, baik di level master maupun doktoral.

Alhasil, pembebanan ini kemudian menciptakan kepanikan di kalangan dosen. Hingga akhirnya mereka “secara terpaksa” menghasilkan karya ilmiah yang sangat berisiko dengan integritas akademik yang diragukan. Alias, menyasar jurnal predator.

“Inilah yang sebenarnya menjadi masalah sistemik,” ujar Satria. “Kekeliruan kebijakan ini kemudian berdampak pada reputasi kita di mata global. Kampus-kampus besar ini kemudian justru tercoreng namanya.”

Lebih lanjut, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya ini juga menegaskan bahwa kondisi riset di Indonesia saat ini benar-benar menunjukkan kebijakan anti-science dan tidak memiliki panduan yang jelas. Panduan yang ia maksud, misalnya, roadmap tentang arah kebijakan yang dibuat berbasis science.

“Alih-alih membangun kultur akademik, pemerintah justru terjebak pada upaya-upaya perengkingan global yang kemudian justru mengaburkan spirit integritas yang menjadi fondasi dasar bagi suatu negara dalam tata kelola kebijakan pendidikan tinggi.”

Belajar dari tetangga

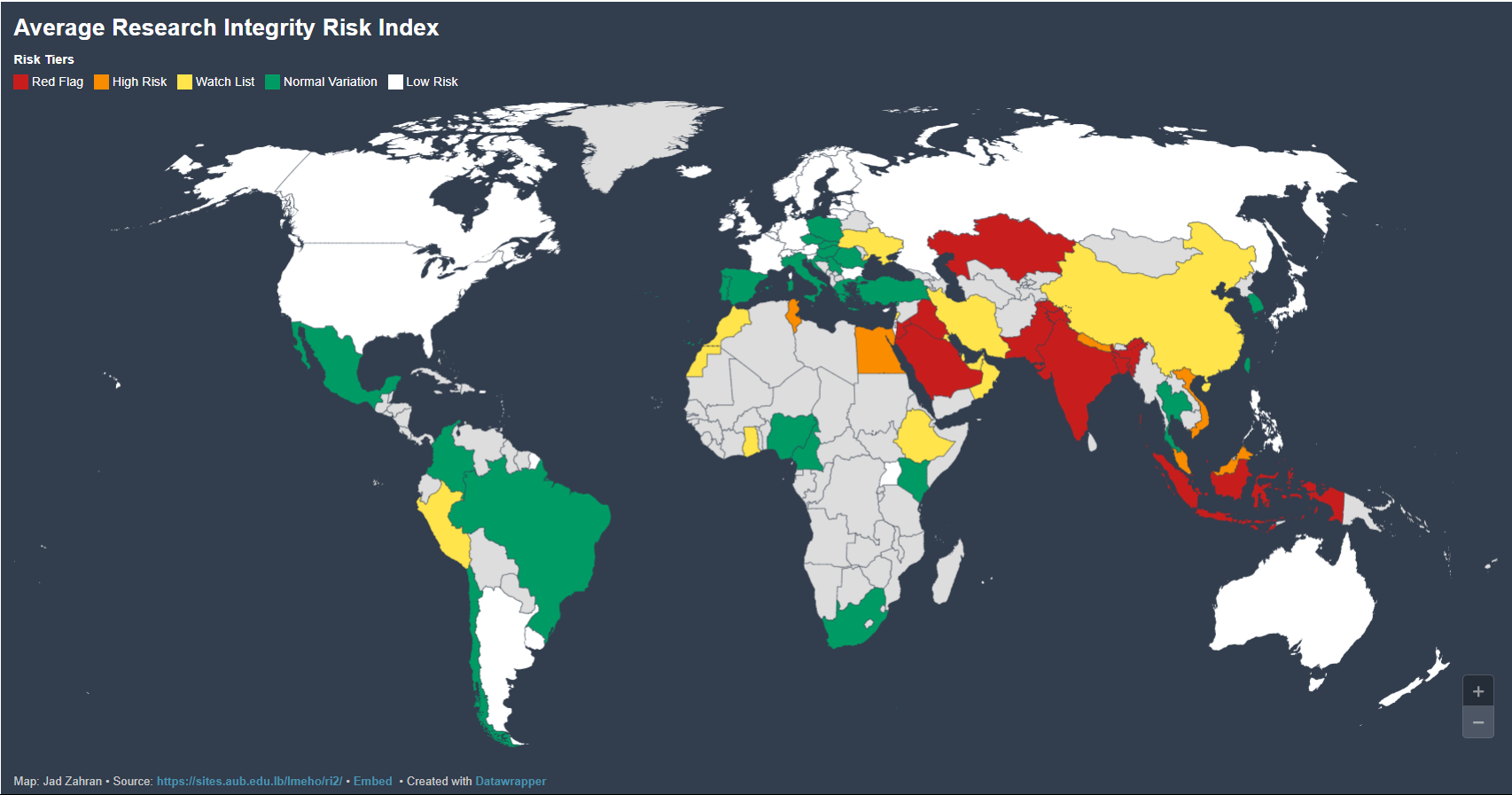

Laporan RI² menunjukkan bahwa tidak semua institusi pendidikan tinggi di Asia Tenggara menghadapi masalah serupa. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), misalnya, berhasil masuk dalam kategori risiko rendah (Low Risk)— menunjukkan kepatuhan kuat terhadap norma integritas publikasi.

Selain UKM, ada juga Nanyang Technological University dan National University of Singapore (NUS) yang berhasil masuk dalam kategori low risk.

Melihat data tersebut, Satria pun berharap Indonesia dapat belajar dari negeri tetangga, yang berfokus pada kualitas substansi riset daripada sekadar pemeringkatan.

“Kampus-kampus di luar negeri, yang kemudian memiliki reputasi tinggi itu, pertama, mereka memiliki ekosistem pendidikan tinggi yang sangat baik, dari segi publikasi, dari segi pengajaran, itu kemudian benar-benar standar global yang itu terus dipertahankan,” ujar Satria.

“Kedua, memang dalam sisi governance atau tata kelola kampus, tata kelola kebijakan pendidikan tinggi yang kemudian memiliki peta jalan yang cukup jelas untuk menjadikan kampus-kampus bertaraf internasional itu betul-betul well-established“.

Terakit laporan RI², Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Simatupang menyampaikan pihaknya menyambut baik laporan itu dan akan digunakan sebagai bahan refleksi. Ia menilai, laporan itu berbasis data terbuka yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Kami jadikan itu reflektif untuk perbaikan diri. Universitas-universitas kita ini baru sampai tahap baligh, tahap remaja. Memang perlu waktu agar mencapai tahap aqil baligh atau matang secara akademik,” pungkasnya.

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Muchamad Aly Reza

BACA JUGA: Gawai adalah Candu: Cerita Mereka yang Mengalami Pembusukan Otak karena Terlalu Banyak Menonton Konten TikTok atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.