Pada usia 26 tahun, Raya berhenti memikirkan kemungkinan membeli rumah. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena hidup beberapa tahun terakhir membuat anak muda ini sadar bahwa harapan semacam itu hanya menambah beban. Hampir mustahil.

Ia bekerja di sebuah startup Jakarta yang dua kali melakukan efisiensi dalam dua tahun terakhir. Di kos-kosannya yang sempit, pengeluaran bulanan terus naik, sementara gajinya tetap. Tabungan bahkan nyaris tak bergerak.

“Aku cuma ingin hidup normal,” katanya singkat, saat dihubungi Mojok, Rabu (19/11/2025) pagi. Cita-cita membeli rumah sebelum usia 35, yang dulu terasa masuk akal, kini ia anggap sekadar “warisan optimisme” generasi di atasnya–hal yang baginya sudah tak relevan lagi dengan realitas hari ini.

Kecemasan Raya ini bukan fenomena tunggal. Di kota-kota besar, obrolan sejenis mengendap di warung kopi, obrolan sepulang kantor, hingga kolom komentar media sosial.

Di Twitter (X), misalnya, para pekerja industri kreatif banyak yang mengaku tak lagi menabung. Bagi mereka, bertahan satu tahun tanpa PHK saja adalah sebuah prestasi. Frasa seperti late capitalism, adulting is a scam, dan “hidup kok mahal banget”, terus berseliweran seperti pengakuan kolektif bahwa banyak anak muda merasa masa depan cerah seolah menjauh lebih cepat daripada usaha mereka mengejarnya.

Secara psikologis, kondisi ini menggambarkan apa yang disebut para peneliti sebagai economic anxiety, yakni kecemasan yang lahir dari ketidakstabilan ekonomi, ketidakpastian pendapatan, dan rasa kurangnya kontrol terhadap masa depan. Bagi banyak anak muda, kecemasan itu berkembang menjadi financial insecurity, perasaan bahwa sekeras apapun mereka bekerja, keadaan tetap tidak cukup aman bagi rencana jangka panjang.

Di tingkat emosional, kondisi ini melahirkan apa yang dalam psikologi disebut sense of foreshortened future, persepsi bahwa masa depan tampak pendek, samar, bahkan terasa seperti sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar mereka miliki.

Media sosial memperkuat ekspresi kecemasan ini dan menjadikannya sangat terang. TikTok, Instagram, dan platform lain dipenuhi konten curhat generasi muda. Meme satir “gajian cuma bertahan seminggu”, lelucon gelap tentang utang dan stres kerja, hingga twit-twit yang mengaku takut masa depan. Keluhan itu bukan sekadar “kicauan”, ia menjadi semacam “ritual bersama”, pengakuan bahwa banyak orang seusia mereka merasakan tekanan yang sama.

Sialnya, perasaan pesimistis pada masa depan ini sering diremehkan oleh generasi tua sebagai keluhan generasi manja. Padahal, sejarah menunjukkan pola yang berulang: setiap fase gejolak ekonomi selalu melahirkan satu generasi yang tumbuh dengan kecemasan yang sama.

Indonesia mengalaminya pada 1997/98; Jepang mengalaminya pada 1990-an; Amerika, sang adidaya, pernah merasakannya pada 2008. Semuanya merasa hidup dalam dunia yang tak bisa lagi menjanjikan stabilitas. Hari ini, kecemasan itu hadir dalam bentuk yang berbeda.

Ekonomi yang Hancur Selalu Melahirkan Generasi Pesimistis

Jika kecemasan generasi hari ini terasa seperti fenomena baru, sejarah sebenarnya menunjukkan pola yang sangat familiar. Hampir setiap krisis besar selalu meninggalkan jejak psikologis kolektif berupa stagnasi, hilangnya kepercayaan, hingga pesimisme kultural yang mewarnai satu generasi penuh.

Berkaca pada krisis 1997/1998 di Indonesia, misalnya. Kala itu, gelombang PHK melanda industri manufaktur, perbankan kolaps, dan harga kebutuhan pokok naik berkali lipat. Generasi mahasiswa kala itu kehilangan apa yang sering disebut “kesempatan emas”–masa ketika transisi ke dunia kerja semestinya terjadi, tapi justru bertemu pasar yang hancur.

Banyak yang tersendat bertahun-tahun, sementara yang berhasil masuk dunia kerja pun harus menyesuaikan diri dengan gaji pas-pasan, jam kerja tak manusiawi, dan ketidakstabilan ekonomi yang terus membayangi. Di banyak keluarga, krisis itu bukan sekadar peristiwa ekonomi, melainkan pengalaman emosional: rasa takut yang sulit hilang, bahkan setelah puluhan tahun.

Pola serupa terjadi hampir bersamaan di belahan dunia lain. Krisis Finansial Global 2008 membuat jutaan anak muda di Amerika dan Eropa tumbuh sebagai apa yang disebut “The Great Recession Kids.” Mereka menyaksikan orang tua kehilangan rumah, perusahaan bangkrut, dan biaya pendidikan melonjak.

Survei-survei menunjukkan generasi ini memiliki karakteristik psikologis yang lebih pesimistis terhadap masa depan, lebih berhati-hati mengambil risiko, dan lebih percaya bahwa kerja keras tidak menjamin hasil. Dalam banyak kesaksian, mereka mengaku hidup dengan “bayangan pesimisme” yang membentuk cara mereka melihat dunia hingga sekarang.

Lebih jauh lagi, Jepang mengalami pola stagnasi paling ekstrem pada 1990-an. Koichi Hamada, Anil K. Kashyap, dan David E. Weinstein dakam buku Japan’s Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation (2011) menunjukkan bagaimana krisis Jepang 1990-an tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga memukul kepercayaan diri generasi mudanya.

Setelah gelembung aset pecah, perusahaan-perusahaan besar–yang sejak lama menjadi simbol stabilitas–mengurangi perekrutan secara drastis. Banyak fresh graduate masuk ke dunia kerja yang tak pasti, terpaksa menerima pekerjaan kontrak jangka pendek dengan prospek yang tak jelas. Dalam analisis Hamada dan kolega, inilah titik ketika generasi muda Jepang mulai kehilangan “rasa kemapanan masa depan”.

Buku itu juga menunjukkan bagaimana stagnasi panjang melahirkan pola psikologis baru: anak muda menjadi lebih enggan mengambil risiko, lebih pesimistis terhadap mobilitas sosial, dan merasa hidup dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk naik kelas.

Hamada menyebut fenomena ini sebagai bagian dari “luka jangka panjang” stagnasi, yakni dampak yang tidak hilang meski ekonomi mulai pulih. Generasi yang tumbuh pada masa itu membawa kecemasan tadi sampai dewasa. Alhasil, mereka memiliki keraguan untuk membentuk keluarga, enggan berinvestasi, dan ketakutan bahwa kerja keras tak lagi menjamin apa pun. Ini menjadikan Jepang salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana krisis ekonomi dapat berubah menjadi krisis psikologis generasional.

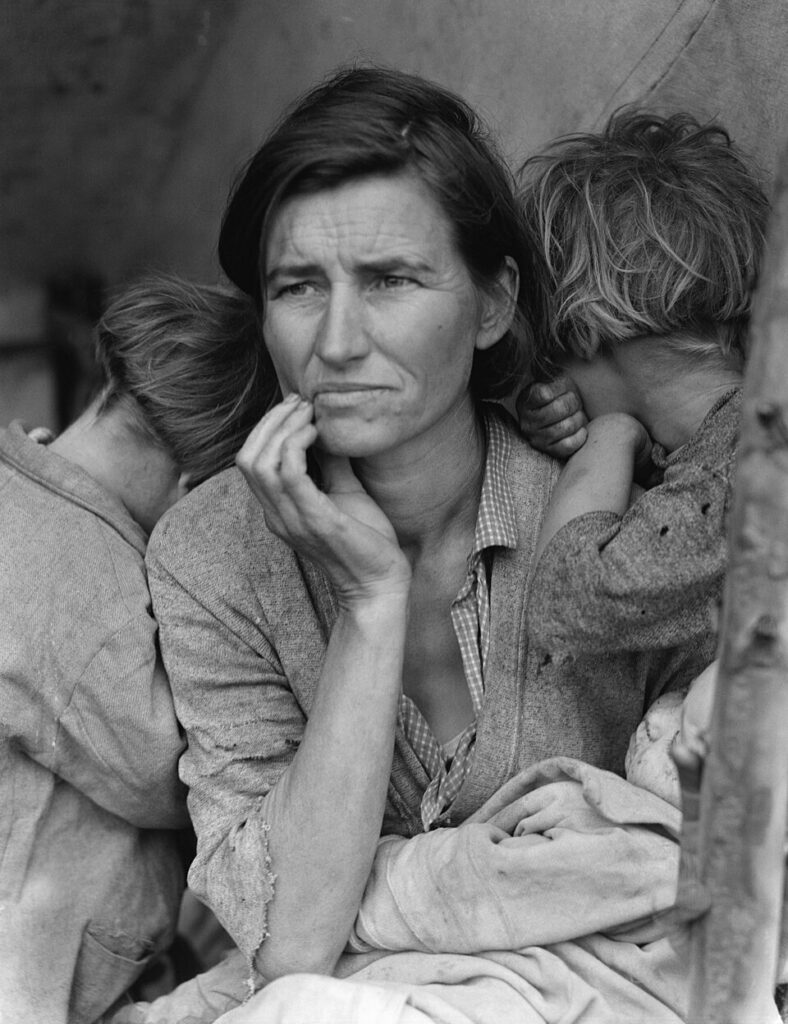

Lebih ke belakang lagi, Depresi Besar 1930-an (malaise) adalah contoh bagaimana inflasi, kejatuhan pasar saham, dan pengangguran massal dapat mengubah pola pikir satu zaman. Anak muda yang tumbuh pada era itu dikenal lebih cemas, lebih hemat ekstrem atau medit (?), dan sangat takut mengambil risiko keuangan.

Banyak studi psikologi mencatat bagaimana trauma kolektif itu bertahan hingga usia tua. Sejarawan David M. Kennedy, dalam bukunya Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945 (1999) menggambarkan bagaimana krisis ini membentuk bukan hanya ekonomi, tapi juga mentalitas dan budaya Amerika selama puluhan tahun.

Melalui buku pemenang Pulitzer Prizes itu, Kennedy menunjukkan bahwa Depresi Besar bukan hanya peristiwa runtuhnya ekonomi Amerika, tetapi sebuah guncangan psikologis kolektif yang membentuk cara hidup satu generasi penuh. Ia menggambarkan bagaimana jutaan keluarga yang kehilangan tabungan, pekerjaan, bahkan rumah, kemudian mengembangkan pola pikir baru yang lebih berhati-hati, hemat ekstrem, dan sangat waspada terhadap risiko.

“Generasi yang tumbuh pada masa itu membawa ‘budaya kecukupan’ (culture of scarcity) hingga puluhan tahun kemudian. Terlihat dari sikap mereka terhadap konsumsi, keputusan finansial, hingga kehati-hatian dalam mengambil peluang profesional,” tulisnya.

Kennedy menunjukkan bahwa trauma kehilangan stabilitas ekonomi menciptakan mentalitas yang bertahan jauh lebih lama daripada krisis itu sendiri. Yakni kecemasan akan jatuh miskin, ketidakpercayaan terhadap institusi finansial, dan keyakinan mendalam bahwa masa depan selalu bisa runtuh tanpa peringatan.

Bagi Kennedy, Depresi Besar adalah “contoh klasik bagaimana krisis ekonomi bisa menjelma menjadi krisis psikologis generasional yang membentuk budaya selama satu abad.”

Dari contoh historis itu, tampak jelas bahwa setiap krisis besar selalu menorehkan pola yang mirip: periode stagnasi memicu runtuhnya kepercayaan, lalu berkembang menjadi pesimisme kolektif yang pada akhirnya mengubah budaya sebuah generasi. Mereka yang tumbuh di tengah guncangan ekonomi cenderung membentuk cara pandang yang berbeda. Yakni lebih waspada, lebih cemas, dan lebih sulit membayangkan masa depan yang menyediakan ruang untuk naik kelas.

Sejarah menunjukkan bahwa pola itu muncul berulang. Dan kini, ia kembali hadir dalam kehidupan Raya dan jutaan anak muda lain di Indonesia, bahkan di berbagai penjuru dunia.

Mengapa Anak Muda yang Paling Merasakan?

Jika generasi yang lebih tua melihat krisis sebagai “siklus ekonomi yang datang dan pergi”, generasi muda justru merasakannya di level yang jauh lebih dalam: psikologis. Ada alasan ilmiah mengapa beban krisis–baik ekonomi, politik, maupun lingkungan–menekan mereka lebih kuat.

Pertama, otak manusia secara biologis lebih sensitif terhadap ancaman masa depan daripada ancaman masa kini. Dalam psikologi evolusioner, respons ini dikenal sebagai anticipatory threat bias, yakni kecenderungan manusia untuk merespons ancaman yang belum terjadi seolah-olah itu sudah berlangsung sekarang.

Rany Abend (2021) menunjukkan bahwa sistem saraf, terutama amigdala dan prefrontal cortex, menyalakan mode kewaspadaan bahkan ketika ancaman baru berupa prediksi. Bagi generasi muda yang tumbuh dalam tsunami informasi tentang krisis ekonomi, PHK massal, naiknya harga rumah, hingga krisis iklim, sinyal ancaman ini bukan lagi sementara, tetapi secara terus menerus.

“Dampaknya adalah ketegangan psikologis yang ‘menetap’–sebuah ‘mode bertahan hidup’ yang menyala terus-menerus, dibarengi kewaspadaan yang berlebihan,” tulis Abend.

Kedua, generasi muda secara perkembangan membutuhkan struktur dan prediktabilitas (sistem atau peristiwa dapat diprediksi dengan akurat). Dua hal yang hancur oleh krisis. Pada masa transisi menuju dewasa, manusia tengah membangun pilar identitas. Misalnya, pekerjaan seperti apa yang ingin diambil, kota mana yang ingin dihuni, atau standar hidup seperti apa yang realistis.

Sialnya, ketika ekonomi dan politik “runtuh”, pilar itu hancur. Alhasil, ketidakpastian ekstrem membuat perencanaan jangka panjang, yang seharusnya menjadi fondasi masa dewasa, terasa sia-sia. Akibatnya, banyak anak muda memasuki usia produktif dengan rasa dunia tidak stabil dan masa depan tidak dapat diandalkan.

Ketiga, media sosial mempercepat persepsi bahwa “semua orang sedang susah” sekaligus membuat rasa susah itu terasa lebih dekat dan lebih intens. Algoritma cenderung menonjolkan konten dengan muatan emosional tinggi, seperti curhat kehilangan pekerjaan, harga sewa rumah yang menggila, cerita burnout, hingga video tentang dunia yang semakin tidak layak huni.

Frekuensi paparan ini menciptakan ilusi frekuensi (frequency illusion). Karena melihatnya berulang-ulang, otak menyimpulkan bahwa krisis sedang berada di mana-mana, setiap saat, dan menimpa setiap orang.

Keempat, perbandingan sosial (social comparison) menjadi jauh lebih brutal. Di era sebelum media sosial, seseorang hanya membandingkan dirinya dengan lingkungan terdekat. Kini, seorang mahasiswa di Jogja bisa membandingkan gajinya dengan anak 24 tahun di Singapura, gaya hidup influencer di Jakarta, atau pencapaian karier orang sebayanya di LinkedIn yang tampak selalu naik kelas.

Dalam konteks krisis ekonomi, perbandingan ini tidak menghasilkan motivasi, tetapi rasa kekurangan yang kronis. Seolah semua orang sedang berhasil kecuali dirinya. Distorsi ini memperdalam stres, rasa terasing, dan ketidakpercayaan diri.

Semua faktor psikologis ini saling menguatkan. Akibatnya, generasi muda bukan sekadar melihat krisis sebagai fakta eksternal, tetapi menghayatinya sebagai ancaman personal yang terus membayangi masa depan mereka. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika mereka menjadi kelompok yang paling merasakan, paling cemas, sekaligus paling terpengaruh dalam jangka panjang.

Beda Krisis Dulu dan Kini

Krisis selalu datang dan pergi, tetapi krisis hari ini berbeda dari krisis-krisis sebelumnya. Baik dalam skala maupun cara krisis itu meresap ke kehidupan sehari-hari. Pada masa lalu, krisis cenderung bersifat linear, dalam bentuk guncangan ekonomi, konflik politik, atau perubahan sosial yang berdiri sendiri. Generasi sebelumnya bisa melihat ujungnya, menunggu stabilisasi, dan membangun ulang fondasi hidup mereka.

Kini, anak muda menghadapi krisis yang sifatnya tumpang tindih dan simultan. Krisis ekonomi berjalan bersamaan dengan krisis iklim, ketidakstabilan politik, ketimpangan digital, perubahan pasar kerja akibat otomatisasi, hingga tekanan mental yang dipicu media sosial. Alih-alih satu gelombang besar, mereka menghadapi badai yang datang dari banyak arah sekaligus.

Perbedaan kedua adalah durasi. Banyak krisis abad ke-20 berlangsung dalam rentang yang jelas: resesi 2-4 tahun, konflik politik beberapa tahun, kemudian fase pemulihan. Namun, sejak awal 2000-an, krisis terasa seperti keadaan permanen. Harga rumah tak pernah turun kembali ke titik wajar; biaya pendidikan dan kesehatan terus naik; pasar kerja berubah terlalu cepat untuk memberikan rasa aman.

Ketika “pemulihan” tidak kunjung tiba, generasi muda hidup dalam rasa tidak pasti yang kronis. Dan ini memengaruhi cara mereka mengambil keputusan, membangun identitas, sampai cara mereka memaknai masa depan.

Perbedaan ketiga adalah sifat krisis yang kini bersentuhan langsung dengan batas-batas planet dan struktur digital global. Krisis iklim, misalnya, bukan sekadar siklus ekonomi. Ia bersifat irreversible, memengaruhi air, pangan, cuaca ekstrem, dan kesehatan. Sementara itu, infrastruktur digital menciptakan kondisi di mana krisis dapat menyebar, membesar, dan mendominasi kesadaran publik lebih cepat dari kemampuan masyarakat untuk memprosesnya.

Generasi yang hidup di dalam jaringan global 24 jam merasakan krisis bukan hanya sebagai peristiwa sosial, tetapi sebagai pengalaman sensorik yang terus bertambah melalui layar.

Inilah sebabnya generasi muda tampak lebih “rapuh”. Padahal, yang terjadi adalah mereka menghadapi bentuk krisis yang tidak pernah dialami generasi sebelumnya. Bukan hanya lebih besar, lebih panjang, dan lebih kompleks, tetapi juga lebih dekat secara psikologis.

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Muchamad Aly Reza

BACA JUGA: Membicarakan Ratusan Ribu Lulusan Sarjana hingga Doktor yang Sulit Mencari Pekerjaan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan