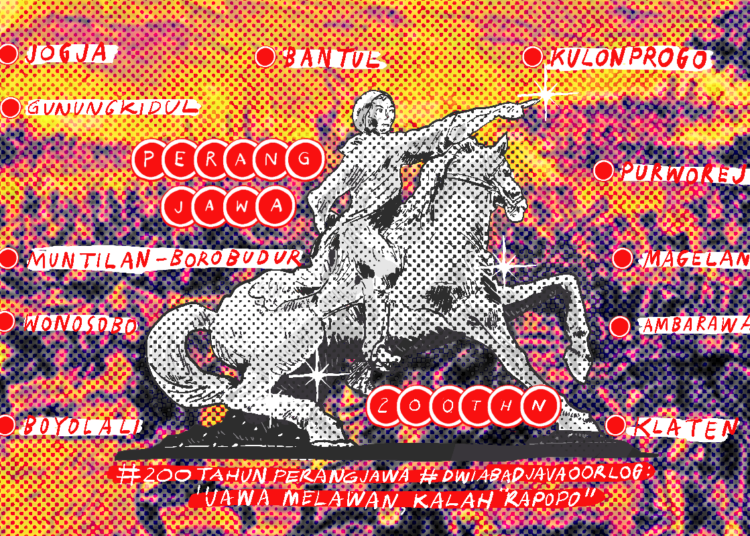

MOJOK.CO – Kini adalah saatnya menelusuri jejak-jejaknya, lebih dekat dengan Pangeran Diponegoro dan titik-titik bara Perang Jawa.

Kavaleri Selatan Radio Buku ziarahi Pangeran Diponegoro. Bukan pergi ke pusaranya di Makassar, melainkan lewat berkendara sembari mendaras pustaka ke titik-titik bara Perang Jawa.

Adegan demi adegan itu membayang filmis. Sepasukan besar meruyak menyeberangi Kali Progo. Itulah saat para kombatan Pangeran Diponegoro lari dari Goa Secang di Selarong, Bantul, lantas menempati markas baru di sisi barat Sungai Progo, Dekso, pada sekitar November 1826. Demikian tutur Peter Carey, sejarawan asal Inggris, dalam buku babon Sang Pangeran, Kuasa Ramalan Jilid II.

Imaji itu hadir tatkala saya pandangi alam Dekso. Kami singgah di Perpustakaan Merdesa, Kedondong, Kulon Progo sehabis hujan mengguyur pada 19 Agustus lalu. Saat itu, saya memandangi lanskap berbukit-bukit terhampar di wilayah Dekso modern.

Saat Kavaleri Selatan, demikian kami menyebut tim perjalanan, tiba di Dekso di kaki timur Menoreh saya bertanya-tanya. Bagaimana para prajurit menyeberangi Progo? Seberapa debit volume Progo saat itu? Adakah suara gemuruh pasukan mengiring?

Lontaran-lontaran pertanyaan seputar Perang Jawa musykil muncul di kepala andai saya tak mengiyakan ajakan berkendara sembari memanggul pustaka dalam tur #200TahunPerangJawa.

10 tahun menekuni Pangeran Diponegoro

Ajakan kawan-kawan untuk melakukan tur Perang Jawa semula tidak langsung saya terima. Tapi, istri terus dorong saya turut dalam itinerary itu. “Kamu kan sudah beli banyak buku tentang Diponegoro, masak nggak ikut?” Katanya.

Perkataan itu ada benarnya. Sepuluh tahun terakhir saya telah baca karya-karya tentang pangeran pemberontak asal Tegalrejo itu. Hanya, saya masih enggan membuntuti gerilya Sang Kraman. Kini adalah saatnya menelusuri jejak-jejaknya, lebih dekat, tambah wawas. Dan, kesempatan itu berada di pelupuk mata.

Kawan saya, Putro Wasista dan Sunardi sampai sambang ke rumah pada petang 17 Agustus. Mereka bawa secarik kain putih, cat air, dan kuas. Mereka ajak saya melabur panji-panji keperluan tur. Satu tentang Erucakra, lambang Pangeran Diponegoro berupa panji berlatar hijau dengan dua anak panah menyilang matahari di tengah.

Sementara, dua lainnya panji yang menandakan 200 Perang Jawa bertuliskan “Java Oorlog” dan “1825/2025”. Apa boleh bikin, panji kadung dibuat masak tidak berangkat? Mungkin pula perjalanan ini telah ditakdirkan. Siapa tahu?

Begitulah muasal saya ikut dalam kavaleri ini.

Berpandu buku

Pada Senin pagi, dengan bermotor kami semua berangkat dari kediaman masing-masing untuk jumpa di depan Masjid Besar Kauman di jantung Mataram. Dari logistik hingga rute, ditetapkan oleh rekan seperjalanan asal Muntilan.

Dia kami tasbihkan sebagai pengatur strategi jalan di halaman Masjid Gedhe. Layaknya Alibasah Senthot Prawirodirjo, sang panglima tertinggi Pangeran Diponegoro, Gilang Andretti bakal memimpin kami.

Membaca sembari mengindra. Itulah praktik yang penggawa Kavaleri Selatan Radio Buku pilih untuk memahami konteks 200 ratus tahun Perang Jawa.

Cara ini juga kami gunakan pada tur sebelumnya memeringati seabad Pramoedya Ananta Toer, Februari 2025 lalu. Saat itu, setiba di Blora, kami daras cerpen Pram di ruang tamu rumahnya.

Tempat itu persis yang dia ceritakan dalam cerpen “Jang Telah Hilang”. Metode itu terbukti ampuh untuk mengikat kami dengan situasi yang Pram alami. Hasilnya? Indra kami terbantu lebih wawas.

Memang sejak awal Gus Muh mewanti kami memanggul pustaka sebagai penopang gagasan Perang Jawa. Maka, kawan-kawan lain juga punya pilihan ragam pustaka sendiri untuk sigi saban lini Perang Jawa. Sebab, tur Perang Jawa yang kami lakoni ini bukan sekadar merunut titik demi titik, tapi juga meringkusnya menjadi tulisan.

Mari kita jajaki masing-masing kavaleri dengan bekal pustakanya

Jika kebanyakan orang mengenal sosok Pangeran Diponegoro melalui buku ajar sekolah, Alibasah kami, Gilang Andretti punya lain cerita. Dia terpapar buku karya Carey itu sejak SMP pada 2012.

Sebagai seorang yang telah mengasup Kuasa Ramalan-nya Carey sejak SMP, dia tentu punya ketertarikan lebih terhadap sosok Pangeran Diponegoro itu. Bayangkan, dia rela merogoh koceknya sendiri untuk beli berjilid buku itu. Bagi kebanyakan siswa SMP, tentu itu bukan pilihan wajar. Bukankah buku tak pernah akrab dengan kehidupan umum?

Namun, Gilang pilih boyong Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu terbit perdana pada 2002 dalam tur ini. Ditulis oleh mantan wapemred Kompas Pollycarpus Swantoro, berkerangka ulasan beragam buku. Dan, salah satunya mengulas Babad Diponegoro.

Lain lagi dengan Putro. Sebagai bekal, dia meringkus tiga jilid Kuasa Ramalan di ransel hitamnya. Di beberapa titik singgah, dia tampak khusyuk membacai larik-larik kalimat Peter. Maklum, sebelum perjalanan ini dia tak begitu tertarik dengan sejarah rakyat Jawa yang kerap membangkang.

Lalu, apa yang bikin dia takzim membaca buku itu? Jawabannya sederhana. Putro ingin memahami sejarah dinas ketentaraan yang selama ini dia geluti. Tak diduga, Putro dapati suatu pola antara Perang Jawa dan genosida 1965. Menurutnya, dalam kedua pembantaian berjarak 140 tahun itu, korbannya sama belaka: petani.

Berbeda dari Putro, Nardi berkutat dengan riwayat sang Pangeran melalui buku Carey lainnya, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855) yang terbit pertama pada 2014.

Sementara Gus Muh tampak menggendong ransel paling gemuk. Dia bawa rupa-rupa buku tentang Pangeran Diponegoro. Selain Kuasa Ramalan hingga Takdir; tapi juga naskah skenario film November 1828 karya sineas Teguh Karya dan novel tua terbitan Gunung Agung tahun 1967, Aku Pangeran Dipanegara (J.H. Tarumetor, T.S.).

Daras pustaka Pangeran Diponegoro

Lalu, apa bekal saya? Saya buka lembaran Babad Diponegoro: Sebuah Hidup yang Ditakdirkan saat Kavaleri Selatan berada di Selarong. Siang telah lingsir saat kami tiba di goa di perbukitan karst antara Bantul dan Kali Progo itu. Pada masa Perang Jawa, Selarong merupakan kawasan perkebunan Pangeran Diponegoro.

Untuk mencapai mulut goa, kita mesti taklukkan anak-anak tangga yang menantang lutut. Sesampainya di atas, tampak beberapa pengunjung tengah berfoto atau sekadar berbincang sembari berteduh dibuai sepoi angin.

Saya letakkan ransel dan mulai buka “bekal”. Saya mulai membaca Babad Diponegoro: Sebuah Hidup yang Ditakdirkan yang terbit pertama pada 2025 dan Percakapan dengan Diponegoro perdana terbit pada 2022.

Buku pertama, Babad Diponegoro: Sebuah Hidup yang Ditakdirkan, terbit terlalu lama sejak dinobatkan sebagai Memory of The World UNESCO pada 2013 lalu. Buku ini bak kado terbaik peringatan 200 tahun Perang Jawa. Naskah ini terdiri dari dua seribu halaman folio, dan kini dicetak dalam dua jilid. Karena khawatir tambah beban, saya hanya bawa jilid kedua.

Tuturan pembuka jilid itu dibuka dengan kisah Selarong, saat Diponegoro dinobatkan sebagai Erucokro; Ratu Adil pemimpin Perang Jawa.

Kami ingin mendaras larik-larik babad karya Diponegoro di Purworejo saat tetirah di Rumah Budaya Cokrodipo. Namun rencana urung, sebab waktu tersita obrolan dengan jejaring kawan di sana: keturunan Diponegoro; mereka yang peduli sejarah, mahasiswa. Bahasa kiwari: kami terlibat obrolan penuh daging.

Di Purworejo, kami juga sambang ke makam Cokronegoro I, Bupati pertama Purworejo sekaligus penulis Babad Kedhung Kebo. Babad itu menuliskan sisi Perang Jawa dari pandangan seorang lawan Diponegoro. Buku penting untuk memahami Perang Jawa dari sisi berseberangan Sang Pangeran. Sayang, kami tak membawa Kedhung Kebo yang belakangan terbit ulang.

Dan, Purworejo, tanpa kami sadari sejak sebelum berangkat adalah bumi tempat semayam jasad Sarwo Edhie Wibowo, panglima RPKAD, yang mengaku menumpas tiga juta nyawa selama genosida ‘65.

Percakapan dengan Diponegoro

Berayun ke buku kedua, Percakapan dengan Diponegoro. Buku itu memotret pembicaraan saat-saat pengasingan Pangeran Diponegoro dengan empat orang Eropa.

Di antara larik-larik percakapan, kita bisa tahu ragam intrik dari Sang Pangeran. Percakapan itu dicatat diam-diam oleh pendampingnya menuju ke pengasingan di atas geladak kapal.

Usai ditulis sebagai laporan, lantas dipersembahkan kepada Van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1830-1833). Pencatatan adalah Julius Heinrich Knoerle; Pangeran Hendrik dari Belanda; Johan Jacob Roeps; dan Francois Vincent Henri Antoine de Stuers.

Yang paling menarik dari percakapan itu ketika Pangeran Hendrik, putra ketiga dari Raja Belanda Willem II, sambang ke pembuangan Pangeran Diponegoro di Makassar, 7 Maret 1837. Selain sempat membuat sketsa sederhana wajah Sang Kraman, dia juga menulis dalam buku hariannya. Begini penggalan bunyinya:

“Semua orang tahu bahwa Diponegoro telah memberontak melawan kita. Namun, cara penangkapannya menurut saya selalu menjadi aib bagi [tradisi] kesetiaan Belanda kita yang sudah tua. Memang benar bahwa dia adalah seorang pemberontak, tetapi dia datang untuk mengakhiri sebuah perang yang telah memakan begitu banyak korban jiwa baik pada pihak kita maupun pada pihak dia.”

Hendrik tahu bahwa Pangeran Diponegoro telah dijebak De Kock dalam pertemuan 8 Maret 1830 itu. Tindakan ini, katanya, memang telah memberikan keuntungan bagi Belanda. Namun, sebaliknya tindakan culas ini juga telah berdampak buruk bagi orang Jawa.

Kelak, tulis Hendrik, jika terjadi malapetaka bagi pemerintahan Hindia Belanda, “Tidak ada satu pun pemimpin mereka yang sudi bernegosiasi dengan kita.”

Dan saat esai ini ditulis, kami menuju tempat penjebakan itu.

Penulis: Rimbawa

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA 200 Tahun Perang Jawa: Ketika Petani dan Kawula Tertindas dan Membela Martabatnya, Jawa Melawan, Kalah Rapopo dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.