MOJOK.CO – Aku melawan sekolah, bukan pendidikan. Kebencianku pada sekolahan karena ia terlalu diagungkan dan disucikan sebagai satu-satunya institusi pendidikan.

“Perubahan tak terjadi dalam sehari, oleh karenanya kita harus terus berapi-api.”

Aku adalah seorang murid yang amat mencintai pendidikan, namun amat membenci sekolahan. Kebencian-kebencianku pada sekolahan bukan melulu karena dendam pribadi akibat aku yang mengalami penindasan. Kebencianku pada sekolahan karena ia terlalu diagungkan dan disucikan sebagai satu-satunya institusi pendidikan.

Selama diriku bersekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) betapa diriku merasa bahwasanya banyak hal yang salah dengan pendidikan kita. Ketika aku mencoba konsultasi kepada banyak orang, mereka menjawab bahwa memang pendidikan kita itu seperti itu dan mau bagaimana lagi?

Manusia demi manusia aku datangi untuk mendapatkan pembenaran jika aku akan melawan sekolahan. Namun, banyak dari mereka mengatakan bahwa pada usiaku saat ini ya masa-masa idealis saja, tidak perlu muluk-muluk atau mendaki’-daki’ melakukan perlawanan kepada sekolahan, toh nanti aku juga sadar bahwa memang sekolah ya seperti itu dan tidak bisa dibenahi.

Lambat laun, aku berupaya konsisten dengan apa yang kulakukan, yakni melawan sekolah. Mulai dari bentuk-bentuk petisi, pamflet-pamflet online protes kepada guru, mengajak teman diskusi di luar ruang kelas, hingga menciptakan propaganda di media sosial.

Upaya-upaya yang aku lakukan ini ternyata mengantarkanku pada dinamika pemikiran terkait pendidikan, sekaligus dinamika pergerakan terkait pendidikan yang lebih serius. Terbukti ketika aku mengenal Ikatan Pelajar Muhammadiyah semasa SMP dan mengikutinya semasa SMK, yang mana di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah aku menemukan betul suatu wadah pelarian dari hantu-hantu sekolahan.

Saat diriku berada di bangku SMK, Ikatan Pelajar itulah yang menjadi sebuah wadah bagiku untuk lari dari dinamika sekolah yang menakutkan dan sama sekali tidak menyenangkan, bahkan aku merasa bahwa sekolahku yang sesungguhnya ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah bukan sekolah itu sendiri.

Lambat laun, pengembaraanku di Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengantarkanku pada sebuah wilayah yang sama sekali tak kukira, yakni wilayah para akademisi-akademisi arus utama dalam pendidikan Indonesia. Akibat mengembara di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah diriku mengenal sosok Malik fajar secara langsung dalam salah satu kajian di Universitas Muhammadiyah.

Pengembaraanku di Ikatan Pelajar Muhammadiyah pula yang mengantarkanku pada ruang ideologis pergerakan anak muda. Darinya aku bertemu sosok Nasir Effendi yang hari ini menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat, lalu aku juga bertemu sosok-sosok hebat seperti Mas Ferry Mastasonar, Mas Faiz, Mas Haki Mas Farhan, Mas Ferry El-Faruq, dan masih banyak kawan-kawan IPM yang lainnya.

Mereka inilah yang membuat pengembaraanku dalam bergerak melawan sekolah mulai membuahkan hasil yang nyata. Terbukti ketika mereka menjadi pelindung di belakangku saat diriku mendapati kasus di sekolah, semacam kasus hukuman akibat berpendapat bahkan sampai kasus ancaman pengeluaran.

Dari wadah Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini diriku menemukan wadah yang semakin luas lagi, seperti Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute. Di dalamnya adalah para suhu pendidikan. Ada Mas Subhan Setowara, ada Mas Hasnan Bachtiar, ada Mas Nafik Muthohirin, ada Mas Didin, ada pula Mbak Maharina dan kawan-kawan RBC yang lainnya.

Rutin mengikuti kajian dalam Rumah Baca Cerdas Institute membuat insting perlawananku semakin menjadi-jadi sampai pada akhirnya semesta mempertemukanku dengan sosok akademisi pendidikan yang bergerak dalam kesederhanaan, yakni Prof. Djoko Saryono yang mana gagasan-gagasan dalam buku yang saya tulus sangatlah dipengaruhi oleh pemikiran beliau.

Belum lagi masa-masa pandemi membuatku semakin mendalami dan menyelami lautan filsafat yang luas. Mulai dari mengikuti kelas-kelas filsafat di Kelas Isolasi hingga mengikuti Kelas Filsafat Dasar di Lingkar Studi Filsafat Discourse bahkan sempat menjadi salah satu pemateri paper di PhiloFest ID Festival Filsafat Indonesia.

Pengembaraan dalam ilmu pengetahuan ini, terkhusus filsafat mempertemukanku pada orang-orang hebat seperti Mbak Dika, Mas Sundana, Mas Dara, Mas Yogi, Mas Novan dan kawan-kawan LSFD yang lainnya. Lalu ada pula Kang Syarif dan Kang Nino di Kelas Isolasi.

Ada pula Mas Dimas, Mbak Ayom, Mas Vigo, Mas Tedi dan kawan-kawan LSF Cogito fakultas filsafat UGM lainnya. Lalu ada para senior, yakni Mas Ahnaf dari fakultas filsafat UGM, ada Mas Ririd, Mas Riki, Mas Saipul, Mas Dedi dari LSFN. Pengembaraan di jalur filsafat ini membangun suatu kesadaran yang amat mendasar dalam pikiran ini, bahwasanya kehidupan sejatinya tidak menawarkan apa-apa dan oleh karenanya seharusnya kita tidak melakukan apa-apa, karena kita tak harus melakukan apa-apa. Makanya, apapun yang kita lakukan patut untuk dihayati sepenuhnya termasuk dalam pergerakan melawan sekolah.

Saat di bangku kelas dua SMK, aku terpilih secara kebetulan menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah di sekolah. Berkat posisi itu, aku memiliki relasi kuasa yang lumayan besar untuk melakukan perlawanan atas fenomena dan kejanggalan yang ada.

Aku ajak kawan-kawan di IPM untuk menentang bersama yang kata sekolah itu adalah tindakan provokatif. Aku jawab dengan sebuah kisah dari Bung Karno sebelum memproklamasikan kemerdekaan yang juga memprovokasi rakyat untuk melawan penjajahan. Perlawanan-perlawanan terhadap sekolah yang aku lakukan disokong pula dengan semangat menulis kawan-kawan sebaya yang luar biasa, dari sahabat jauh di Darul Arqom Garut, yakni Izzan yang fokus pada psikologi, ada Nabih yang fokus pada hukum, ada Dafa yang fokus pada kajian keislaman, ada Rifki yang fokus pada sains, dan kawan-kawan Daarul Arqom yang luar biasa lainnya.

Dari relasi dengan kawan-kawan Darul Arqom yang bermula lewat DM Instagram milik Izzan, saya mengenal jaringan siswa yang luar biasa bernama “aktivis pelajar” yang saat itu dikoordinatori oleh Dzikri, anak aneh agak gila yang semangat untuk mengubah bangsa. Berkat “aktivis pelajar” saya banyak mengetahui setidaknya cara-cara untuk melawan sekolah lewat media sosial, melalui kampanye online, dan semacamnya, sekaligus dari “aktivis pelajar” saya mengenal mas-mas seleb agak aneh bernama Arapi yang hari ini dia menjadi content creator dan influencer yang memiliki pengikut lebih dari 700.000 orang di TikTok dan 100.000 orang di Instagram.

Jaringan-jaringan inilah yang semakin meyakinkanku bahwasanya pendidikan Indonesia itu dapat diubah dengan perlawanan. Ejekan klise dari para senior, yang mengatakan usiaku saat ini adalah usia-usia idealis yang pada akhirnya ya nanti politis, namun ternyata gerakan-gerakan perlawanan yang aku lakukan menafikan hal itu.

Seperti yang aku tegaskan ketika menulis buku, bahwa gerakan perlawanan yang aku lakukan secara masif semenjak SMK, sebetulnya sudah mulai terbit semenjak SMP, bahkan SD. Dengan wadah Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan kapasitas filsafat yang biasa saja, aku memiliki bekal untuk setidaknya mereduksi hegemoni sekolah dan menciptakan kontra-hegemoni padanya, meminjam istilah Mas Wahyu dari WALHI.

Gerakan-gerakan dalam pendidikan, tentunya gerakan perlawanan yang diharap membawa suatu perubahan itu memiliki suatu kebuntuan karena adanya kenaifan-kenaifan yang dinormalisasi dalam iklim pemikiran perlawanan atas pendidikan.

Kenaifan itu dapat kita baca ketika orang-orang masih mengharapkan sekolah itu mampu untuk mendidik siswa secara merdeka, liberatif, dan progresif pada titik tertentu. Anggapan ini memang tak salah, karena memang sesuai dengan dasar fundamental pendidikan kita. Namun, dalam praktiknya, pikiran itu masih sangat naif karena meniadakan ikhwal-ikhwal politis-ekonomis-ideologis dalam dinamika pendidikan kita. Yang mana bahwa sekolah sejatinya memang diciptakan untuk mengontrol dan memonopoli penalaran, dan sekolah memang diciptakan untuk menindas siswa sekaligus membatasi kreativitasnya, sesuai kepentingan-kepentingan yang ada.

Hal inilah yang perlu kita catat dan digarisbawahi sekaligus diingat-ingat. Sebab tanpa anggapan bahwa sekolah memiliki kepentingan-kepentingan politik-ekonomis-ideologis yang mengganggu kepentingan-kepentingan pedagogis-humanis, kita akan mengalami suatu kenaifan dan akan selalu sekadar membanding-bandingkan pendidikan kita dengan pendidikan-pendidikan luar negeri yang konon katanya bagus seperti Finlandia dan semacamnya.

Tanpa mengkonsep suatu gerakan yang jelas atas upaya-upaya perubahan pendidikan di Indonesia. Kenaifan dan imaji-imaji akan pendidikan yang ideal dalam pikiran para aktivis pendidikan Indonesia, membuat dasar fundamental pendidikan kita yang berbeda dengan pendidikan di negara lainnya itu tereduksi, semisal kekayaan budaya kita, kekuatan-kekuatan para pemikir kita, sejarah berdarah kita, dan semacamnya.

Memang tak ada sebuah kesalahan ketika kita menganggap Finlandia sebagai negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia. Namun, perlu dicatat bahwa di Finlandia itu nggak ada orang Jawa, Madura, Aceh, dan berbagai macam suku seperti di Indonesia. Oleh karenanya, fenomena di Indonesia tentu lebih kompleks dibandingkan Finlandia. Idealisme pendidikan seperti Finlandia dapat kita ambil dalam konsepnya saja, tapi tidak bisa kita terapkan secara general dalam fenomena pendidikan kita.

Para aktivis pendidikan di Indonesia sering mengatakan bahwasanya pendidikan Indonesia itu tertinggal sebanyak 70 tahun lebih dari pendidikan di negara-negara maju lainnya. Saya jelas menolak tegas ungkapan itu. Perlu dicatat dan diingat secara cermat bahwasanya yang tertinggal itu bukanlah pendidikan kita namun sekolah-sekolah kita.

Pendidikan kita tak pernah tertinggal. Fenomena-fenomena di Indonesia mendidik masyarakatnya lebih kompleks daripada fenomena-fenomena di luar negeri termasuk negara-negara maju lainnya. Ada semacam hantu poskolonial yang membuat mental bangsa kita itu selalu mengagung-agungkan luar negeri daripada diri sendiri. Mental minder seperti inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki identitas budaya yang kokoh.

Gerakan-gerakan perlawanan terhadap sekolah termasuk gerakan-gerakan pembenahan pendidikan Indonesia harus dan harus lepas dari imaji-imaji keminderan ini. Membaca gerakan-gerakan pendidikan termasuk gerakan-gerakan perlawanan terhadap sekolahan harus melalui kacamata budaya, yang mana kacamata itu hanya bisa dibentuk dengan menghayati budaya lokal kita dan merekonstruksi identitas kultural kita. Dengan merekonstruksi identitas kultural kita dalam memandang pendidikan Indonesia, kita dapat lebih jernih memandang fenomena-fenomena yang ada, termasuk kejanggalan-kejanggalan dan penindasan- penindasan dalam praktik-praktik pendidikan.

Dengan memahami bahwa pendidikan sejatinya milik kita, untuk kita, dan kita yang melakukannya, kita telah meletakkan dasar dari arah gerakan pembenahan pendidikan. Jangan sampai kita itu melakukan gerakan pembenahan pendidikan hanya untuk eksis dalam pembicaraan pendidikan global, semisal eksis dalam rangking-rangking global bahwa pendidikan Indonesia adalah salah satu pendidikan unggulan.

Tidak!!!

Ini adalah kebodohan akut dalam membaca gerakan pendidikan. Kita harus kembali membaca gerakan pendidikan sebagai gerakan untuk membenahi apa-apa yang menjadi konflik bangsa kita. Jangan salah, kita memiliki banyak tokoh yang sangat mumpuni di dalam pendidikan kita yang bahkan mungkin melebihi tokoh-tokoh pendidikan dunia.

Kita memiliki sosok penggerak dan kiai kampung seperti Pak Toto Rahardjo dengan SALAM-nya. Kita punya sosok kritikus liberalisasi pendidikan seperti Pak Darmaningtyas yang masih selalu semangat dan konsisten mengemban pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita juga memiliki seorang akademisi penggerak yang sangat sederhana seperti Prof. Djoko Saryono dengan kritik-kritik tajamnya terhadap fenomena pendidikan melalui sosial media. Kita memiliki sosok kiai muda yang sangat luar biasa seperti Kang Irfan Amalee dengan Peacesantren-nya yang senantiasa konsisten mengupayakan pembentukan sekolah yang menyenangkan. Juga kita memiliki para-para penggerak kolektif dalam komunitas yang sejatinya mereka juga mendidik bangsa ini untuk membenahi diri, dan banyak sekali tokoh pendidikan yang lainnya.

Dengan bekal ini, aku menapaki jejak pergerakan pembenahan pendidikan di sekolah. Bagiku, memiliki kekuasaan sebagai Presiden Siswa (istilah hiperbolis untuk Ketua Umum organisasi sekolah) merupakan sebuah keistimewaan sekaligus tanggung jawab tersendiri. Keistimewaan karena aku memiliki kuasa untuk melakukan perubahan, tanggung jawab untuk mengubah pendidikan yang ada, tanggung jawab untuk mewakili para siswa di sekolah dalam menerima hak-haknya sebagai murid, bahkan tanggung jawab untuk membela para guru dari penindasan-penindasan sistem sekolah.

Selama satu tahun periode kepemimpinan memang tidak membuahkan hasil yang signifikan. Namun, setidaknya, semoga masa kepemimpinanku memantik sebuah perlawanan. Aku pernah hampir dilengserkan dari posisi Ketua Umum karena dianggap provokatif oleh sekolah. Selain itu, aku dan kawan-kawan Ikatan Pelajar Muhammadiyah di sekolah pernah diancam dikeluarkan gara-gara galang dana dan masih banyak fenomena-fenomena lainnya.

Setelah selesai menjalankan tugas menjadi Ketua Umum, tentu sangat berdosa bila aku menganggap bahwa tugas mengubah pendidikan Indonesia telah usai. Memang, semenjak lengser, aku tidak memiliki kekuasaan untuk mengkritik sekolah setajam saat menjadi ketua. Alasannya, aku pikir, dobrakan-dobrakan selama aku memimpin sedikit banyak menimbulkan kesadaran dari pihak sekolah, tapi ternyata tidak.

Pihak sekolah lambat laun semakin melunjak dalam melakukan penindasannya. Oleh karena itu, aku kembali menggabungkan perlawanan terhadap sekolah secara masif melalui konten-konten di media sosial yang bisa kawan-kawan lihat di Instagram saya @rafiazzamy.ph.d, juga melalui tulisan-tulisan di media-media online dan semacamnya.

Oh iya, aku mulai menulis kritik melalui tulisan itu terpantik oleh kawan-kawan di Darul Arqom, yang mana banyak dari mereka yang telah menulis di media-media online semenjak SMP hingga SMA. Dari sana, aku mulai konsisten menulis hingga selama tiga tahun menghasilkan esai-esai yang bisa aku kumpulkan menjadi Buku Panduan Melawan Sekolah. Melawan menggunakan tulisan sangat berbeda dengan melawan hanya dengan bersuara. Tulisan dapat menyala sampai lestari, narasi-narasi perlawanan akan terus menyala bila kita tuliskan, dan itulah yang aku lakukan semenjak kelas satu SMK.

Karena perlawanan-perlawanan masif melalui tulisan, pihak sekolah banyak mengintervensi dengan narasi-narasi moral yang sifatnya ilusif. Aku berusaha sebaik mungkin untuk tidak terpengaruh dengannya.

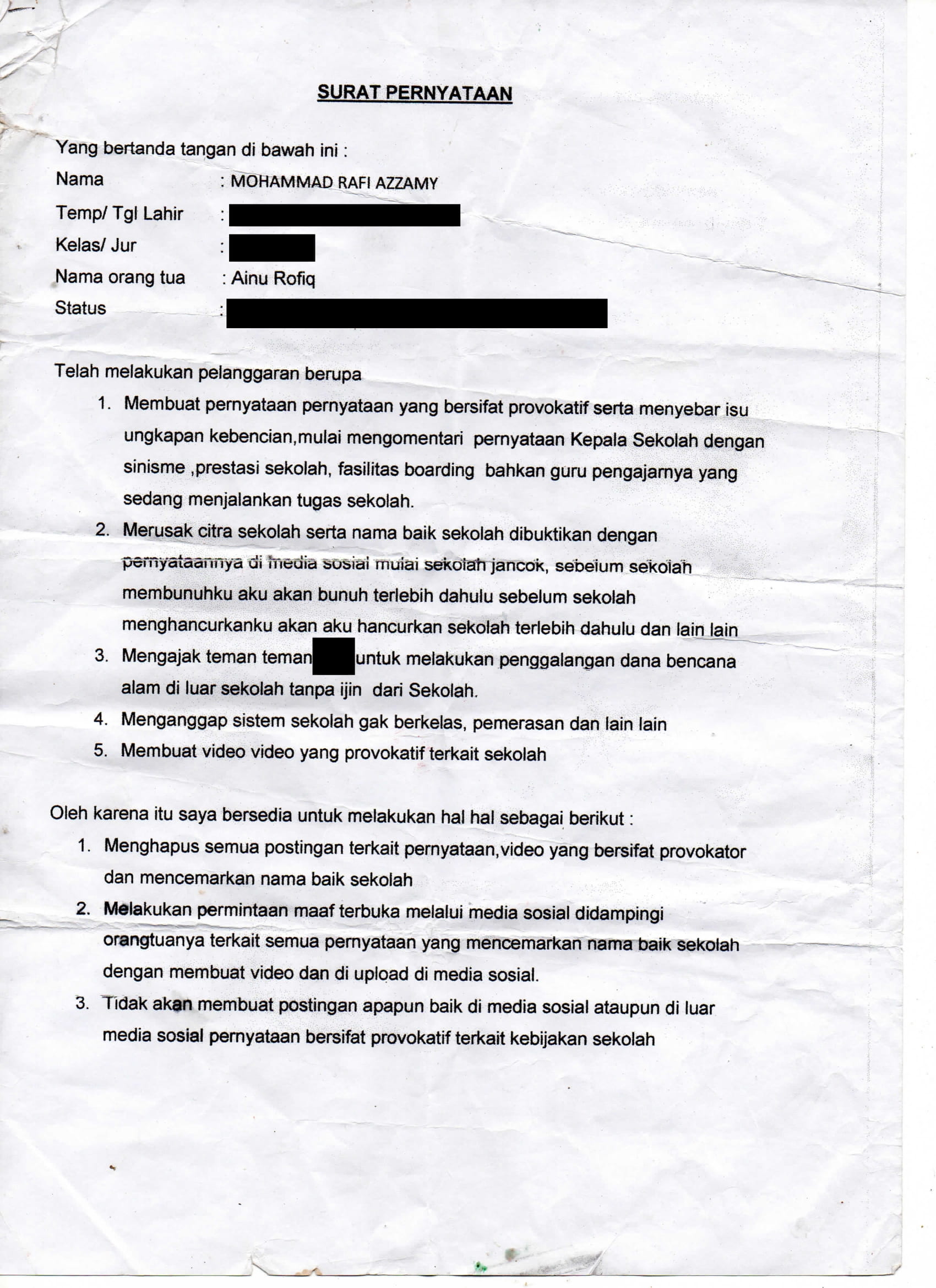

Di media sosial, aku mengkritik melalui video dengan mengunggah berbagai kejanggalan-kejanggalan yang ada di sekolahku sendiri, tanpa melanggar batas-batas pidana tentu saja. Tentu, sekolah merasa zona nyamannya terganggu sehingga banyak ancaman yang mereka lakukan. Terakhir, adalah ancaman melalui surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh sekolah. Sekolah memaksaku melakukan klarifikasi dan menghapus semua video di semua media sosial. Ancamannya, aku tidak diluluskan dan akan dikeluarkan bila tak melakukannya.

Mendapat surat ancaman seperti itu aku malah tergelitik dan menertawakannya. Emosi dari sekolah itu sebenarnya hanyalah kemarahan-kemarahan yang tergesa-gesa.

Setelah menerima surat tersebut, aku langsung konsultasi dengan beberapa ahli-ahli pendidikan. Rata-rata, mereka berkata, “Aduh nggak usah dipedulikan, teruskan saja perlawananmu itu.”

Oleh sebab itu, pada suatu ketika ada guru di sekolah yang sudah keluar menghubungiku. Beliau menanyakan terkait mengapa aku bisa mendapatkan surat tersebut dan beliau aku kirimi beberapa video kritikan terhadap sekolah. Setelah itu, aku menemui beliau di kediamannya. Dari obrolan hari itu, aku baru tahu kalau beliau tidak mengundurkan diri, tapi dikeluarkan. Beliau dianggap terlalu idealis.

Beliau bercerita banyak hal terkait peta politik sekolah dan sejarah konflik dalam sekolah, relasi kuasa antara guru dan semacamnya. Yang mana dalam membaca hal ini, ternyata guru-guru yang awalnya aku anggap rentan, ternyata memang benar adanya, dan tentu sudah tugas murid untuk mengadvokasi guru-gurunya.

Oleh karena itu, aku rumuskan obrolan dengan guru yang telah dikeluarkan tersebut menjadi suatu gerakan baru dalam upaya pembenahan pendidikan sekolah oleh siswa yakni mengadvokasi guru-gurunya.

Kisah guru itu sedikit saya unggah di Facebook dan ternyata mendapatkan banyak tanggapan positif dari alumni sekolah. Banyak dari mereka merasakan bahwasanya sekolah banyak berdusta dan semacamnya. Padahal sekolah saya mendaku sebagai sekolah unggulan dan sekolah terbaik di Indonesia.

Singkat cerita, surat pernyataan yang diberikan sekolah itu aku bawa ke pengacara. Aku beranikan untuk menempuh jalur hukum. Sekalian aku angkat kasus-kasus penipuan di sekolah, bahkan kasus intervensi Hak Asasi Manusia. Misalnya ketika aku dilarang ikut foto angkatan. Saat itu, angkatanku mengadakan foto kelulusan menggunakan iuran siswa tanpa bantuan biaya dari sekolah. Angkatanku diwakili ketua kelas meminta perizinan ke pihak sekolah, yang mana pihak sekolah mengizinkan asal aku tak ikut. Berikut penyerahan kuasa dari aku dan ayahku kepada pihak pengacara.

Akhir-akhir ini, gerakan-gerakan perlawanan yang aku lakukan semakin mendapatkan jalannya setelah bertemu dengan senior-senior WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) yang luar biasa, seperti Mas Bieber dengan kisah kasihnya, lalu Mbak Lila, Mas Sam, Mas tombro, dan lain-lain. Juga dukungan dari para jagal koruptor Malang Raya, kakak-kakak dari Malang Corruption Watch, yakni Bang Ata, lalu Mbak Merry, Mas Adi, Mas Raymond, dan kakak-kakak yang lainnya.

Perlawanan dan perjalanan pengetahuanku secara keseluruhan sama sekali takkan berhasil apabila orang tua tidak mendukung. Oleh sebab itu, aku sangat berterima kasih untuk ayah dan ibu yang senantiasa mendukung anakmu pemilik cita-cita mengubah bangsa dan menikmati hidup yang itu-itu saja. Bagiku, dukungan dari orang tua adalah privilege yang tak ternilai harganya.

Setiap orang tua dipanggil ke sekolah, malah ayah yang justru protes memarahi sekolah. Bahkan ayah tak pernah protes ketika nilai saya terjelek di kelas, sampai-sampai ayah bersedia juga untuk melaporkan ke kawannya yang pengacara. Berkat privilege dari orang tua inilah yang membuatku berani mengajak seluruh kawan-kawan di sekolah untuk melawan sekolah, yang risikonya aku tanggung sendiri. Jadi, semisal kawan-kawan dipanggil sekolah, aku selalu bilang kalau perlawanan mereka aku yang menyuruhnya. Aku sadar bahwa perlawanan dari kawan-kawan belum tentu didukung oleh orang tua. Maka dari itu, biar aku yang memiliki privilege ini yang mendapatkan imbasnya.

Banyak pihak yang belum aku sebutkan jasanya dalam perjuangan ini. Tulisan ini jelas memiliki keterbatasan, seperti pihak-pihak dari Masyarakat Relawan Indonesia, lalu dukungan-dukungan luar biasa secara kolektif dari kawan-kawan Sabtu Membaca, belum lagi kawan-kawan satu angkatan Kelas Filsafat Dasar (KFD) seperti Mas Akhmad, Mbak Michelle, Mas Novan, Mas Adi, Mas Gilang, dan lain-lain.

Ada pula dukungan dari Bu Okky Madasari waktu membedah artikelku di Omong-Omong, juga Mas Kukuh yang mendukungku menemani menemui Pak Toto Rahardjo untuk meminta kata pengantar buku yang aku tulis, juga menyediakan tempat inap yakni kosnya di Jogja, dan masih banyak orang baik lainnya.

Kisah-kisah perlawanan ini, secara terperinci, akan saya lanjutkan di buku kedua yang berjudul Gedung Megah Itu Menipu.

Salam.

Disclaimer: Tulisan ini akan dimuat sebagai Kata Pengantar dalam Buku Panduan Melawan Sekolah. Beberapa perubahan dilakukan, disesuaikan dengan media yang menayangkan tulisan ini.

BACA JUGA Sekolah Tanpa Jurusan dan Gugatan pada Sistem Pendidikan dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.

Penulis: Mohammad Rafi Azzamy

Editor: Yamadipati Seno