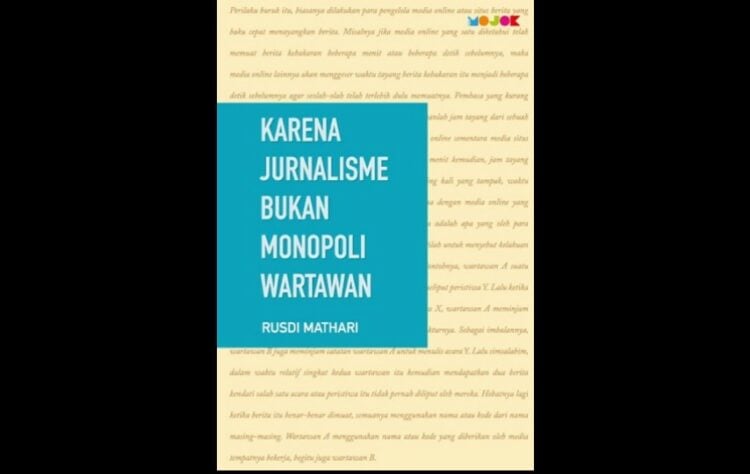

Judul: Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan

Penulis: Rusdi Mathari

Penerbit: Buku Mojok

Tebal Halaman: 258 Halaman

Tahun Terbit : 2018

Kalau ada seseorang yang menghabiskan seperempat abad dalam hidupnya untuk sesuatu, saya yakin kemungkinan alasannya hanya ada dua. Pertama, terjebak dan tidak tahu jalan keluar. Kedua, karena cinta. Dan apa yang dilakukan oleh Cak Rusdi, menjadi pewarta selama 25 tahun adalah salah satu contoh aplikasi alasan yang kedua, sekalipun beliau mengutukinya beberapa kali.

Buku Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan yang diterbitkan oleh penerbit Buku Mojok merekam pikiran Cak Rusdi tentang dunia yang ia hidupi dan menghidupinya selama seperempat abad. Kumpulan esainya yang tahun ini telah dicetak ulang untuk kedua kalinya ini dibuka dengan sebuah kata pengantar manis dari anaknya.

Adalah Voja Alfatih, yang konon “dipaksa” membaca tulisan ayahnya, baik melalui jalur permintaan tolong pemeriksaan esai maupun melalui cerita yang diperdengarkan. Voja juga menulis nasihat almarhum ayahnya yang telah membebaskannya untuk menempuh jalan karier apa pun, selama tidak menjadi wartawan. Sebuah “plot twist” yang mungkin mengagetkan pembaca, tapi tidak bagi pembaca yang sudah tahu seperti apa rupanya karier seorang wartawan.

Pada bab pertama, Cak Rusdi menceritakan banyak kejadian di masa lampau yang ia beri judul “Menjadi Pewarta”. Membaca bagian ini dapat membantu kita memahami kenapa buku ini diberi judul Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan, karena pada praktiknya tidak ada satu berita pun yang lahir tanpa campur tangan pemilik modal yang menggerakkan usaha media. Beberapa—yang sekarang justru jumlahnya semakin banyak—justru digerakkan oleh kepentingan politik tertentu. Hal yang melucuti habis konsep ideal sebuah media dan tugas pewarta yang mestinya bebas dari segala kepentingan selain kepentingan lahirnya kejernihan informasi kepada masyarakat.

Esai pertama dalam bab ini ditulis Cak Rusdi sebagai gambaran rasa hormatnya kepada pendiri Kompas Grup, Jakob Oetama. Cak Rusdi bahkan menyimpan sebuah niat untuk suatu hari berkesempatan mewawancarai Jakob. Dalam esai ini, Cak Rusdi juga menceritakan bagaimana sikap Jakob sebagai pemilik modal sebuah media ternama yang turut menentukan arah pertumbuhan media di masa Orde Baru.

Esai lain yang tak kalah mencuri perhatian pada bab ini adalah esai tentang seorang penduduk Mesir bernama Wael dan lahirnya jurnalisme warga dalam sejarah dunia. Ada pula esai berjudul “Wartawan” yang menceritakan secara ringkas namun detail tentang perjalanan karier Cak Rusdi sebagai wartawan.

Pada bab kedua, Cak Rusdi merekam berbagai jenis borok wartawan dan dunia jurnalistik. Pada esai yang berjudul “Wartawan dan Kebohongan”, Cak Rusdi mengisahkan kebohongan seorang wartawan The Washington Post yang menghebohkan seluruh kota akibat cerita fiktifnya. Usut punya usut, cerita tersebut dilahirkan akibat tekanan terus menerus dari sang redaktur supaya reporternya menghasilkan sesuatu.

Hal ini mengingatkan saya pada salah satu episode kartun SpongeBob yang berjudul “The Krabby Kronicle” yang menarasikan keserakahan Tuan Krab untuk meraup untung lebih dari media yang dibangunnya. Ia kemudian meminta SpongeBob mengarang berbagai cerita fiktif nan clickbait. Kondisi yang mirip dengan esai Cak Rusdi, pun dengan kondisi jurnalisme di Indonesia saat ini.

Lalu pada bab selanjutnya, Cak Rusdi banyak bercerita tentang berbagai peristiwa yang terjadi di media. Mulai dari penyerangan majalah Charlie Hebdo di Prancis, PHK massal wartawan Trust yang juga melibatkan dirinya, hingga Kematian Soeharto yang “menyusahkan” Tempo.

Dalam esai berjudul “Bahkan Hingga Mati, Soeharto Tak Berpihak ke Tempo” Cak Rusdi menceritakan betapa tak hanya semasa hidup Soeharto sengit kepada Tempo, saat kematiannya pun Soeharto membawa majalah Tempo mengalami kerugian finansial hingga berujung konflik dengan warga Katolik.

“Soeharto kok ya tega kepada Tempo, mati pada saat majalah itu sudah mau naik cetak,” seloroh Cak Rusdi kepada Bambang Bujono dan Nugroho Dewanto.

Pada bagian akhir buku Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan, Cak Rusdi mengabadikan beberapa cerita yang menerangkan kepada kita, akan seperti apa masa depan media di Indonesia. Salah satu tulisan yang mengakhiri buku ini adalah esai berjudul “Mari Menjual Agama Bu Hera” yang memotret kejadian pra-pilpres yang diwarnai dengan “gorengan” isu SARA, khususnya pada pilpres 2010 yang melibatkan identitas pribadi Herawati Boediono (istri cawapres Boediono). Ternyata, hal serupa dalam versi lebih parah, dapat kita rasakan sendiri hingga hari ini. Betapa politik identitas telah menjadi bagian tak terpisahkan untuk mendongkrak elektabilitas calon pejabat.

Sebagai seorang pewarta pemula, membaca buku ini membuat saya ikut tertawa getir atas apa yang saya kerjakan belakangan ini. Tapi juga membuat saya lebih lega, karena ternyata jadi pewarta nggak harus selalu idealis-idealis amat. Toh, apalah artinya idealisme seorang wartawan di hadapan para pemilik modal dan para redaktur pendulang klik.

Buku ini membawa saya menjelajah ke berbagai suasana yang mungkin tidak dapat saya temukan dari layar depan media, atau kalaupun ada, akan tertumpuk jutaan artikel clickbait lainnya.

Cak Rusdi dalam karyanya ini juga menampakkan kegelisahannya akan masa depan media di Indonesia yang sudah mulai terlihat kurang baik, bahkan saat ia masih menjadi pewarta.

Buku ini sekaligus menjadi saksi bahwa Cak Rusdi adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan jurnalisme di Indonesia.

Penulis: Fatimatuz Zahra

Editor: Intan Ekapratiwi

BACA JUGA 3… 2… 1… Action! Membaca Perspektif Mantan Kru TV tentang Dunia TV.