Selama doxing masih kita pupuk, kita hanya akan berada di titik yang sama. Hanya canggih dalam diksi, tapi otak tetap sebesar biji kenari.

Saya selalu ingat salah satu quote di film Kingdom of Heaven: “Ketika kamu berdiri di hadapan Tuhan, kamu tidak bisa berkata, ‘tapi aku disuruh orang lain untuk melakukan ini.’” Maknanya, di hadapan Tuhan, seseorang menanggung sendiri dosa yang dilakukan. Tapi di hadapan warganet, seorang balita bisa menanggung “dosa” atas apa yang diperbuat ayahnya.

Saya merujuk pada salah satu doxing di jagat Twitter. Seorang warganet yang dipandang sebagai buzzer mengolok Presiden Jokowi sebagai ODGJ. Warganet yang tersinggung segera membongkar aib sekaligus identitas “buzzer” tadi. Dari preferensi seksual, foto diri, foto istri, dan foto anaknya.

Bahkan saat membagikan foto anak ini, si pengunggah menyebut sang anak harus ikhlas. Alasannya karena apa yang dilakukan sang ayah pantas membuat si anak malu.

Oke, saya akan menarik diri dari urusan siapa-bela-siapa. Saya tidak tertarik dengan politik negara ini, dan malas mendukung salah satu tokoh. Mending dukung Real Madrid. Toh lebih baik negara ini diurus oleh cah-cah kampung daripada oleh partai. Tapi saya tidak habis pikir tentang doxing yang melibatkan anak dari si “buzzer” tadi.

Doxing ini tidak berhenti di ranah politik. Perkara setiap ujaran yang dipandang salah bisa berakhir dengan doxing. Salah satu akun Twitter bahkan memposisikan diri sebagai “pejuang” dengan rutin melakukan doxing. Setiap ada ujaran nyeleneh, akun tersebut akan membagikan foto paling memalukan dari si pengunggah. Tentu untuk mempermalukan dan bukan untuk endorsement.

Akun-akun seperti ini bukannya dihujat, namun didukung. Tentu oleh mereka yang satu pandangan politik maupun moral. Apa yang dilakukan oleh akun tersebut dianggap sebagai kewajaran dan hukuman sosial yang pantas. Bahkan akun yang paling getol membela “stop body shaming” dan “everybody is unique” mendukung akun-akun sejenis tadi. Seakan-akan, tiap ada orang kena doxing, justru dirayakan oleh netizen dengan gegap gempita.

Saya menyadari mengapa doxing menjadi hal normal hari ini. Hukuman sosial dipandang lebih efektif daripada penjara Guantanamo sekalipun. Masyarakat berebut menjaga perdamaian di ruang hidupnya, dan media sosial memperluas ruang hidup ini. Setiap pandangan politik dan moral tersenggol, doxing dimuliakan sebagai balasan.

Namun apakah ini pilihan paling baik? Yo jelas tidak lah. Edan wae kalau situ berpikir ini yang terbaik.

Untuk beberapa kasus, hukuman sosial macam itu memang yang paling tepat. Misal pada kasus pelecehan seksual, menyebar identitas menjadi alat preventif agar pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama kembali. Tapi, setiap hukuman sosial ini harus paham konteks dan batasannya.

Pada kasus balita yang ikut kena doxing, ini sudah salah sasaran. Memang benar, si ayah telah melanggar norma kelompok tertentu dengan akun anonim. Maka hukuman sosial yang bisa dipikirkan kelompok ini adalah membongkar identitas si ayah merangkap “buzzer” ini. Harapannya agar menjadi efek jera bagi si ayah.

Tapi, melibatkan anak ini jelas di luar konteks. Anak balita yang jelas belum punya pandangan politik tidak bisa dijadikan pelaku atas kesalahan ayahnya. Ditambah lagi, balita adalah individu paling rentan kejahatan. Membongkar identitas anak yang mungkin masih pakai popok bukanlah cara memberikan efek jera. Namun, cara mengerikan untuk menghancurkan masa depan si anak sendiri.

Mengolok preferensi seksual pun sebenarnya juga tidak masuk akal. Karena apa yang diujarkan tidak relevan dengan urusan seksual seseorang. Niat membuat malu ini memang terlihat tepat, tapi tidak pada tempatnya. Justru model demikian yang menormalisasi mentalitas ad hominem. Menyerang sebuah sudut pandang menggunakan sisi yang tidak relevan. Tidak sehat dan sama gobloknya.

Perkara fisik apalagi. Apa yang menjadi opini seseorang tidak selamanya relevan. Bahkan sering tidak relevan sama sekali. Kembali lagi, ini menjadi kultur debat ad hominem yang memuakkan!

Budaya doxing ini sangat luas dampaknya. Yang pertama jelas hancurnya privasi seseorang akibat penghakiman warganet ini. Seseorang akan lebih rentan terhadap aksi kejahatan berbasis identitas akibat doxing. Dan saya pikir, ini bukan harga yang pantas dari beda pandangan politik. Bahkan dengan model mengolok dan menyebar hoax sekalipun. Tidak perlu takut bos Facebook mencuri data kita. Toh kita biasa mengobral data dalam doxing.

Kedua, doxing memang tidak menyelesaikan masalah. Karena doxing menyerang seseorang tidak pada lingkup dia melakukan “dosa” tadi. Namun, menarik sisi kehidupan lain sebagai alat menghakimi. Jika masalahnya adalah gesekan politik, solusinya adalah sistem politik sehat seturut sila ke-4 Pancasila. Bukan saling balas doxing.

Terakhir, doxing juga rentan pemalsuan identitas. Sudah sering terjadi seseorang jadi korban karena foto dan identitas dirinya dipakai tanpa izin oleh seseorang. Akibatnya, doxing yang terlanjur dijadikan alat hukuman tidak tepat sasaran. Dan pelaku doxing hanya bisa bilang “maaf”.

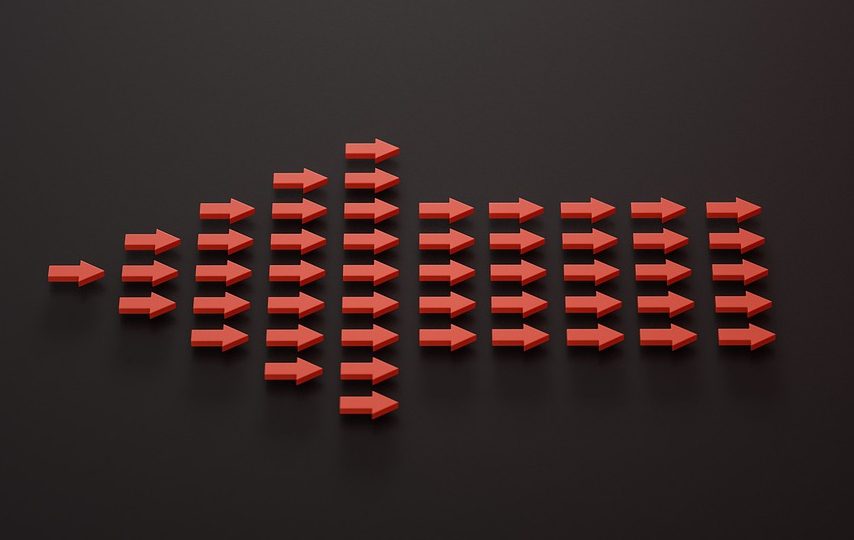

Doxing hanya menunjukkan betapa kedewasaan politik kita masih sejajar anak kecil. Pola ad hominem yang dianggap pantas membuktikan bahwa ego personal masih dibawa dalam ranah politik dan sosial. Selamanya kita akan menjadi bayi peradaban jika doxing masih menjadi alat penghakiman dan kekuatan politik.

Alias, kita hanya akan mandeg, di situ-situ aja. Hanya canggih dalam diksi, tapi otak tetap sebesar biji kenari.

Penulis: Prabu Yudianto

Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Bekerja Kok untuk Duit, Aneh