Ada kalanya, setelah seharian dicekik hiruk-pikuk kehidupunk yang tak kunjung usai, seseorang hanya ingin membanting sesuatu. Frustrasi menumpuk. Ingin berteriak ke dunia, tapi tak tahu caranya. Pada momen itulah, bagi saya sendiri, musik hadir sebagai juru selamat. Album terbaru Down for Life, Kalatidha (2025), untungnya, datang pada saat yang tepat.

Bagi saya, album ini bukan sekadar rekaman cadas. Ia adalah soundtrack personal untuk sebuah hari yang buruk, kehidupan yang chaos; sebuah katarsis yang membakar habis kekesalan.

***

Saya masih ingat jelas. Malam itu, Minggu (29/5/2025), sekembalinya ke Jogja setelah pulang kampung, saya langsung dihajar dengan kemacetan parah. Masalah klasik Jogja kala musim liburan tiba.

Kepala sudah penat. Tiba di kos, bukannya istirahat malah ada persoalan lain yang menunggu: drama di lingkaran pertemanan yang menjemukan–yang energinya lebih menguras dari kemacetan itu sendiri.

Belum lagi ketika membuka media sosial, timeline isinya hanya soal kebodohan pemerintah. Kebijakan ngawur, klaim ngaco pejabat, dan ocehan-ocehan ngablu para pendengungnya rasanya bikin kepala tambah pusing. Pusing di real life, pusing juga di ranah maya.

Saya menjadikan Kalatidha sebagai samsak

Semua kekesalan tadi mengendap di otak. Dalam posisi kepala muter-muter, saya jadi teringat kalau saya memiliki rilisan terbaru Down for Life. Sebuah CD dari album terbaru mereka, Kalatidha.

Saya pun memutar satu per satu track-nya. “Bjirrr!”, kalimat pertama yang muncul ketika mendengarkan lagu pembuka, “Buko Gunungan”. Perpaduan gamelan, langgam Jawa, dan alunan perang rasanya pas banget untuk menjadi intro sebelum disamber riff menggerus di lagu kedua berjudul “Kalatidha”.

Musik syahdu dan menenangkan, semacam jadi ancang-ancang menuju alunan yang “headbang-able”. Ini mirip-mirip dengan album Down for Life sebelumnya, Himne Perang Akhir Pekan (2013). Album itu dibuka dengan lagu rohani “Panis Angelicus” yang menenangkan, kemudian langsung digebrak dengan gebukan drum “Prosa Kesetaraan”.

Seperti orang lagi duduk, tanpa aba-aba suruh berdiri, malah langsung diajak melompat. Cocok menjadi samsak kekesalan saya malam itu. Kemarahan tersalurkan, teriakan batin terwakili.

Kematangan musikal dan produksi Down for Life

Apalagi, secara musikal, Kalatidha begitu menggigit. Dulu, bagundal metal asal Solo ini dikenal dengan groove metal lugas. Sekarang, musiknya jauh lebih kompleks: tak lagi mentah, tapi ada eksplorasi melodi yang berani, dinamika lagu bervariasi, dan aransemen terstruktur yang lebih rapi.

Metalnya tetap garang. Namun, kini punya lapisan emosi dan teknis lebih dalam. Jujur saja, ini mengingatkan pada groove bertenaga Lamb of God yang dipadu kecerdasan aransemen Gojira. Yap, dua band favorit saja itu dirangkum Down for Life dalam satu album saja. Impresif!

Tapi nggak kaget, sih, soalnya mastering album ini melibatkan Machine, produser asal AS yang juga menggarap album Lamb Of God, Clutch, hingga dedengkot deathcore, Suicide Silence.

Apalagi, vokal Stephanus Adjie tampil konsisten. Dari growl membakar hingga scream melengking, semuanya menyatu sempurna. Kalau di awal tadi saya bilang, “rasanya ingin berteriak pada dunia”, nah, Adjie sudah mewakilinya. Sebuah pengalaman audio yang imersif.

Kritik sosial tajam untuk zaman yang sedang edan

Dan, bukan Down for Life namanya kalau lagu-lagunya tanpa kritik sosial yang tajam. Sebagai informasi, Kalatidha sendiri diambil dari konsep “zaman edan” di serat yang ditulis Ranggawarsita. Masa kekacauan dan kemerosotan moral dalam budaya Jawa, diterjemahkan Down for Life menjadi kritik brutal terhadap realitas kontemporer.

Liriknya puitis, tapi juga lugas. Secara gamblang menguliti kemunafikan, ketimpangan, dan degradasi nilai. Bagi saya, ia menjadi analisis jujur dan provokatif, serta mengajak pendengar buat merenung.

Kalau mau fafifuwasweswos, sih, fenomena dalam Kalatidha sejalan dengan pandangan sosiolog Zygmunt Bauman, seorang pemikir terkemuka asal Polandia yang dikenal dengan gagasan “modernitas cair” (liquid modernity).

Dalam karya-karyanya seperti “Liquid Modernity” (2000), Bauman mengemukakan bahwa masyarakat kontemporer dicirikan oleh “ketidakpastian yang meresap”. Di mana segala sesuatu—mulai dari institusi, pekerjaan, hingga hubungan antarmanusia—bersifat sementara dan mudah berubah.

Ikatan sosial yang dulu kokoh kini melonggar, menciptakan kecemasan mendalam, disorientasi kolektif, dan perasaan kehilangan pijakan. Bagi saya, Kalatidha adalah respons sonik yang bertenaga terhadap kegamangan tersebut; sebuah cerminan jujur atas absurditas yang kini dianggap normal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia.

Pendeknya, ia merangkum semua kegelisahan dan kemarahan terhadap dunia yang chaos ke dalam nada dan teriakan.

Down for Life dan kritik kerusakan lingkungan yang sangat brutal

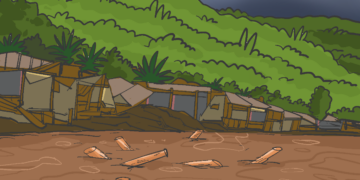

Mau contoh? Misalnya dalam trek “Prahara Jenggala”. Bagi saya, lagu ini ibarat alarm bagi dunia yang semakin rusak akibat ulah manusia itu sendiri.

Judulnya, gabungan dari kata “kehancuran” dan “lingkungan/hutan”. Ia, secara lugas, mengindikasikan adanya krisis ekologis dan moral yang semakin parah. Lagu ini bukan sekadar metafora, tetapi juga protes lantang terhadap kerusakan sistemik.

Faktanya, Indonesia adalah rumah bagi salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia, tapi juga kerap menghadapi laju deforestasi yang signifikan. Kalimantan, sebagai salah satu “paru-paru dunia”, terus dihantam kehancuran.

Data Auriga Nusantara (2023) menunjukkan, beberapa provinsi di Kalimantan masih masuk daftar teratas penyumbang deforestasi di Indonesia, dengan Kalimantan Barat saja kehilangan 35.162 hektare hutan.

PT Mayawana Persada, perusahaan yang dituduh berbagai LSM lingkungan dan aktivis, dilaporkan telah menggusur masyarakat adat dari area seluas 33.000 hektare—setara 7,5 kali Solo Raya—yang merupakan habitat vital bagi orangutan dan rangkong.

Melalui “Prahara Jenggala”, Down for Life menyuarakan kritik atas kerusakan tersebut. Musikalitasnya brutal, tempo cepat, dan riff tanpa ampun seolah menggambarkan kekuatan destruktif dari prahara yang mereka maksud. Memvisualisasikan kehancuran alam dan tatanan sosial di depan mata, tapi dalam bentuk bunyi-bunyian. Magis!

Suara mereka yang terpinggirkan

Namun, di tengah semua amarah dan caci maki terhadap kebobrokan zaman, ada satu lagu yang muncul sebagai oase ketulusan: “Children of Eden”.

Di “zaman edan” ini, realita pahit masih membayangi. Data Kementerian Sosial (2023) menunjukkan, dari sekitar 1,6 juta penyandang disabilitas di Indonesia, masih banyak yang menghadapi diskriminasi. Anak-anak difabel masih sering dipandang sebagai “liyan”.

Mereka kerap dianggap beban. Kurang dihargai. Bahkan diremehkan potensinya. Masyarakat modern kadang gagal memberi ruang layak, apalagi apresiasi tulus. Ironis memang: di tengah klaim kemajuan zaman, empati terhadap yang paling rentan justru tumpul.

Di sinilah “Children of Eden” hadir. Lagu ini bukan sekadar melodi. Bagi saya, ia sebuah pernyataan kuat. Sebuah pujian yang menghancurkan dinding prasangka.

Down for Life tidak hanya berteriak melawan sistem yang bobrok. Mereka “berlutut” di hadapan ketulusan dan kekuatan anak-anak ini. Ini pengingat brutal: di balik semua kegilaan dunia, di balik semua perhitungan material, ada esensi kemanusiaan paling murni. Terpancar dari “anak-anak surga” ini. Mereka anugerah, bukan beban. “Chidren of Eden” mampu mengubah pandangan itu.

Lagu ini membuat saya berhenti sejenak dari semua amarah. Ia ini ngasih unjuk kalau metal bukan cuma soal amarah, teriakan, atau gebukan drum yang brutal, tapi juga solidaritas dan kemanusiaan.

Kalatidha, soundtrack terbaik untuk zaman yang bobrok

10 lagu selesai saya dengarkan. Tak ada kesimpulan final. Tapi yang jelas, bagi saya yang tadi mencari pelampiasan atas kekesalan, ini menjadi katarsis sempurna.

Lebih dari itu, bagi orang lain yang mau mencari refleksi atas kondisi dunia, Kalatidha adalah cermin brutal tapi jujur.

Di penghujung malam itu, Down for Life tidak cuma memberi saya outlet untuk kemarahan, mereka juga membuka mata saya. Mereka menyajikan kenyataan pahit tentang “zaman edan”.

Di saat yang sama juga, mereka menunjukkan di mana letak nilai-nilai kemanusiaan dan pesan-pesan harapan itu masih bisa ditemukan. Album ini mengingatkan saya bahwa di balik semua distorsi dan growl, ada kedalaman makna. Ada refleksi. Ada empati yang begitu kuat.

Sungkem buat orang-orang cerdas dan cadas di balik album ini.

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Muchamad Aly Reza

BACA JUGA: Menutup CherryPop 2024 dengan Seringai dan Ingatan Masa-Masa Gemar Tawuran atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.