The Ugly Stepsister bukan sekadar film adaptasi dongeng Cinderella. Di dalamnya, terdapat kritik tajam soal standard kecantikan yang membelenggu perempuan.

***

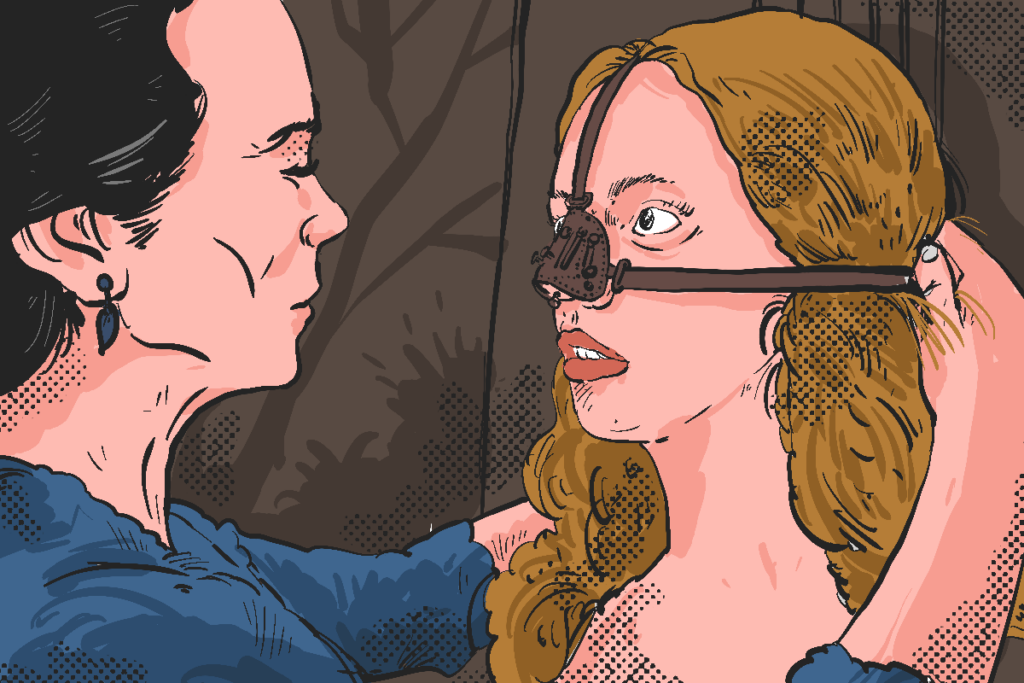

Elvira (Clara Rugaard) duduk di kursi rias. Tangannya gemetar, sementara matanya terpaku pada sepatu kaca yang berkilau di depannya.

Di sampingnya, Rebekka (Anna-Maria Otte), ibu tiri yang perfeksionis dan ambisius, berdiri sambil mengawasi. Senyumnya dingin, tapi intimidatif. Kemudian, Jreng! Dia mengucapkan satu kalimat yang cukup untuk membuat ruangan itu menjadi tegang dan mencekam:

“Jangan biarkan satu lekuk pun salah, atau dunia tidak akan memaafkanmu.”

Waktu nonton, saya bisa merasakan ketegangan itu.

Tapi yang perlu kalian tahu, ketegangan itu pada dasarnya bukan cuma soal sepatu yang kesempitan. Tetapi juga soal harga diri yang ikut ditekan. Setiap dorongan yang memaksa sepatu itu masuk, terasa seperti cabikan di kulit kaki Elvira sekaligus pukulan ke rasa percaya dirinya.

Bagi saya, inilah momen yang bikin The Ugly Stepsister (2025), film debut penyutradaraan Emilie Blichfeldt, terasa segar sekaligus ngilu. Alih-alih menjadikan “saudari tiri” sebagai bahan olok-olok, film adaptasi dongeng Cinderella ini justru memberi sorotan pada tokoh yang dianggap jelek (ugly).

Namun semakin lama ditonton, makin jelas bahwa yang disebut jelek itu sebenarnya hanya korban. Korban ekspektasi sosial, korban standard kecantikan, dan korban tekanan keluarga. Dari situlah film ini berani mengirim pesan: kadang, tokoh yang kita kira antagonis justru menjadi cermin paling jujur dari sistem yang menindas.

Saudara tiri korban “ilusi kesempurnaan”

Kalau dipikir-pikir, Blichfeldt memang sengaja mengacak-acak imajinasi kita tentang dongeng. Cinderella, yang biasanya tampil cantik, baik hati, dan selalu jadi korban, kali ini tidak lagi jadi pusat cerita.

Kamera justru menempel ketat pada Elvira, anak kandung Rebekka yang dalam versi dongeng klasik digambarkan sebagai antagonis. Di tangan Blichfeldt, simpati penonton malah diarahkan pada dirinya.

Sementara Cinderella tampil sebagai sosok “sempurna”: ideal, nyaris tanpa cela, tapi kesempurnaan ini susah digapai. Karena bayangan kesempurnaan itulah, Elvira selalu merasa kurang, sekeras apapun ia berusaha.

Dari situ, teori Naomi Wolf dalam buku The Beauty Myth (1990) terasa relevan. Wolf menegaskan bahwa kecantikan bukan sekadar soal selera pribadi. Ia bekerja sebagai “mitos” yang membuat perempuan terus merasa tak cukup: kurang langsing, kurang muda, kurang glowing, pokoknya selalu ada yang kurang.

Di film ini, Elvira menjadi wujud paling nyata dari korban mitos itu. Sepatu kaca—ikon klasik dongeng—berubah jadi alat penyiksaan. Ia bukan lagi benda ajaib yang membawa happy ending, melainkan simbol aturan mustahil yang harus dipenuhi.

Pesan sutradara terasa jelas: siapapun perempuan yang gagal memenuhi standard kesempurnaan (diibaratkan dengan kaki yang muat di sepatu kaca) akan dianggap gagal total.

Tirani citra tubuh dalam The Ugly Stepsister

Menariknya, dalam The Beauty Myth, Wolf menulis istilah tyranny of body image alias “tirani citra tubuh” di era 1990-an. Tetapi The Ugly Stepsister berhasil menunjukkan bahwa tirani itu bukan hanya masih relevan, bahkan makin kejam.

Sebagai misal, kalau dulu perempuan ditekan lewat diet ekstrem atau operasi plastik, kini tekanannya ditambah dengan media sosial. Filter yang menyulap wajah, algoritma yang mengangkat kulit mulus, hingga brand yang menjual rasa insecure sebagai gaya hidup.

Adegan Elvira dipaksa menjejalkan kaki ke sepatu kaca serasa cerminan masa kini. Persis seperti orang hari ini yang diyakinkan bahwa tanpa hidung mancung atau kulit putih, hidupnya tak sah sebagai perempuan.

Kalau ditarik ke belakang, standard kecantikan yang kaku bukanlah hal baru. Abad ke-19 penuh dengan aturan yang membelenggu tubuh perempuan: korset yang dikencangkan hingga sesak napas, kulit pucat sebagai tanda kelas atas, hingga rambut yang wajib disanggul rapi. Semua itu bukan sekadar gaya, melainkan cara menandai siapa yang dianggap beradab dan siapa yang gagal memenuhi norma.

Fenomena ini dijelaskan dengan jernih oleh Nancy L. Green dalam Ready-to-Wear and Ready-to-Work: A Century of Industry and Immigrants in Paris and New York (1997). Menurutnya, munculnya industri pakaian membuat standard tubuh dan mode menjangkau lapisan lebih luas.

“Jika dulu hanya kalangan aristokrat yang bisa memaksakan korset dan gaun mahal, kini kelas pekerja pun ikut tertekan. Tekanan tampil sempurna tak lagi milik elite, melainkan jadi mekanisme industri yang merata ke bawah,” kata Green.

Kerangka inilah yang terasa pas untuk membaca The Ugly Stepsister. Apa yang dialami Elvira bukan sekadar persoalan cantik atau tidak cantik, melainkan bagaimana industri mode dan norma sosial menjadikan tubuh perempuan proyek publik: harus seragam, wajib tunduk, dan kudu sesuai “cetakan”.

Di mata standard kecantikan, perempuan dipaksa untuk selalu merasa kurang

Dari sini, masuk akal bila feminis seperti Sandra Lee Bartky menyebut tubuh perempuan dilatih untuk selalu merasa kurang dan harus terus “diperbaiki”. Dalam Femininity and Domination (1990), ia menyebut perempuan “didisiplinkan” lewat cara-cara kecil tapi konsisten. Seperti, cara duduk yang harus rapat, cara tertawa yang tak boleh keras, hingga gaya jalan yang kudu anggun.

Semua itu melatih perempuan untuk menginternalisasi rasa malu ketika keluar dari standard kecantikan tadi. Elvira, dalam The Ugly Stepsister, jelas terjebak di sana. Ia bukan hanya dipaksa ibunya, tapi juga telah percaya bahwa dirinya memang salah, gagal, dan “tak cukup sempurna.”

Menariknya, film ini tak berhenti pada penderitaan Elvira. Kamera Blichfeldt kerap memberi close-up pada Rebekka. Dari situ kita sadar, Rebekka pun sebenarnya adalah korban. Senyum dinginnya tak hanya kejam, melainkan juga penuh ketakutan: takut anaknya gagal, takut dirinya jatuh, takut kehilangan posisi sosial.

Kalau Wolf bicara soal mitos kecantikan yang menindas perempuan secara kolektif, Blichfeldt, sang sutradara, seperti memberi catatan tambahan: bahkan yang tampak “berkuasa” dalam sistem ini sesungguhnya juga terpenjara oleh standard kecantikan.

Di titik ini, teori feminisme kritis jadi relevan. Bartky menekankan, penindasan tak melulu hadir melalui struktur sosial sehari-hari. Tekanan bukan hanya datang dari “monster besar”, tapi justru dari orang terdekat: ibu, saudara, bahkan diri sendiri.

The Ugly Stepsister memperlihatkan lingkaran setan itu dengan gamblang. Rasa sakit Elvira lahir bukan hanya dari makian ibunya, tapi juga dari struktur yang membuat sang ibu merasa perlu memaki.

The Ugly Stepsister, kritik yang lebih gelap

Dibanding film lain yang juga ngomongin standard kecantikan, pendekatan Blichfeldt terasa berbeda. Black Swan (2010), misalnya, juga menunjukkan bagaimana tubuh perempuan (Nina, si ballerina) dipaksa sempurna sampai hancur. Bedanya, Black Swan pakai nuansa horor-psikologis. Sedangkan The Ugly Stepsister lebih ke simbolisme dongeng yang “dipelintir”.

Atau, bandingkan dengan The Devil Wears Prada (2006). Miranda Priestly, dalam film ini, jelas jadi “ibu tiri” modern yang bikin anak buahnya tunduk. Tapi The Ugly Stepsister lebih ke akar: bukan sekadar bos galak, tapi sistem sosial yang sudah lama menormalisasi kekejaman itu.

Adegan sepatu kaca Elvira bisa disandingkan dengan momen Andy (Anne Hathaway) belajar berjalan dengan high heels. Sama-sama soal kaki, sama-sama soal kecocokan. Bedanya, Andy akhirnya mendapat pengakuan, sedangkan Elvira justru hancur dalam penghakiman.

Dalam tradisi dongeng, film ini juga mengingatkan saya pada Ever After (1998), versi “lain” dongeng Cinderella yang mencoba memberi sisi manusiawi pada saudari tiri. Namun, Blichfeldt menggambarkannya lebih frontal: saudari tiri tak hanya manusiawi, ia justru menjadi jantung cerita.

Jika dulu kita bersorak saat sepatu kaca pas di kaki Cinderella, kali ini kita meringis melihat sepatu itu gagal masuk ke kaki Elvira.

Kita semua adalah Elvira

Teori-teori feminis itu makin terasa relevan karena sang sutradara dalam wawancaranya dengan Script Mag, mengaku muak pada narasi klasik yang diulang-ulang. Bagi Blichfeldt, dongeng harus diguncang agar relevan dengan zaman.

Dia ingin menunjukkan bahwa tokoh “jahat” perempuan sering kali hanyalah produk dari tekanan sosial. Dengan langkah radikal ini, Blichfeldt bukan sekadar membuat ulang dongeng Cinderella, melainkan memaksa penonton melihat siapa yang sesungguhnya terjebak di balik kaca sepatu.

Hasilnya, The Ugly Stepsister tak lagi sekadar dongeng. Ia menjelma jadi cermin bagi kita semua yang hidup dalam dunia penuh standard.

Mau itu wajah glowing di TikTok atau tubuh ideal di Instagram, kita semua sebenarnya seperti Elvira: berusaha masuk ke sepatu yang tak pernah pas. Dan kadang, seperti Rebekka: pura-pura kuat, padahal diam-diam ketakutan.

Sebuah tatapan kosong

Film ditutup dengan satu adegan kunci yang menurut saya menjadi bagian terbaik.

Jadi, setelah semua usaha gagal, Elvira duduk sendirian di ruang rias. Sepatu kaca yang berkilau tergeletak, dan bercak darah menodai lantai.

Kamera berhenti lama di wajahnya. Matanya basah, tapi tatapannya kosong. Tak ada musik dramatis, apalagi kemunculan Cinderella yang datang menolong. Hanya keheningan.

Buat saya, adegan sunyi ini seperti statement paling keras dari Blichfeldt: dongeng tak selalu selesai dengan bahagia. Dan justru di situlah refleksi terdalam bisa lahir.

Lewat The Ugly Stepsister, kita belajar bahwa dongeng bisa menjadi alat kritik sosial yang tajam. Elvira bukan antagonis yang dibikin sekadar buat ditertawakan, melainkan tokoh yang menuntut empati.

Sementara di luar layar, pertanyaannya berbalik pada kita: seberapa sering kita memaksakan sepatu kaca itu masuk kepada orang lain—atau kepada diri kita sendiri?

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Muchamad Aly Reza

BACA JUGA: Main Serong di Sinema Indonesia: Mengapa Kamu Menyukai Film Bertema Perselingkuhan? atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.