MOJOK.CO – Wajah “Daendels pesek” dan uniform yang dikenakan Luitenant-generaal Baron De Kock, yang membasmi Diponegoro masih tetap eksis. Bahkan, kian memuakkan.

Dalam perayaan 200 Tahun Perang Jawa kita masih melihat wajah “Daendels Pesek”. Ibarat hantu, Daendels menitis dalam mental dan pola pikir ekonomi politik penggede negeri ini.

“… banyak penduduk pesisir melarikan diri ke wilayah-wilayah kerajaan untuk menghindari kerja paksa di jalan raya pos lintas Jawa Daendels yang baru saja dibangun di daerah-daerah kekuasaan Belanda di pantai utara. Sekitar 12.000 jiwa orang Jawa, sebagaimana diperkirakan kemudian, menjadi korban dalam pembangunan jalan raya yang sarat kekejian ini,” tulis Peter Carey dalam Kuasa Ramalan Jilid I (2025: hlm. 251).

“Kita harapkan dengan tiga jalur yang ada di pulau Jawa selatan tengah kemudian di utara kelancaran logistik daya saing produk-produk yang ada akan semakin baik,” kata Joko Widodo, dalam sebuah wawancara media lokal pada Juni 2023.

Apa persamaan dari dua kutipan itu? Kalau belum tahu, mari saya tunjukkan.

Watak kolonial

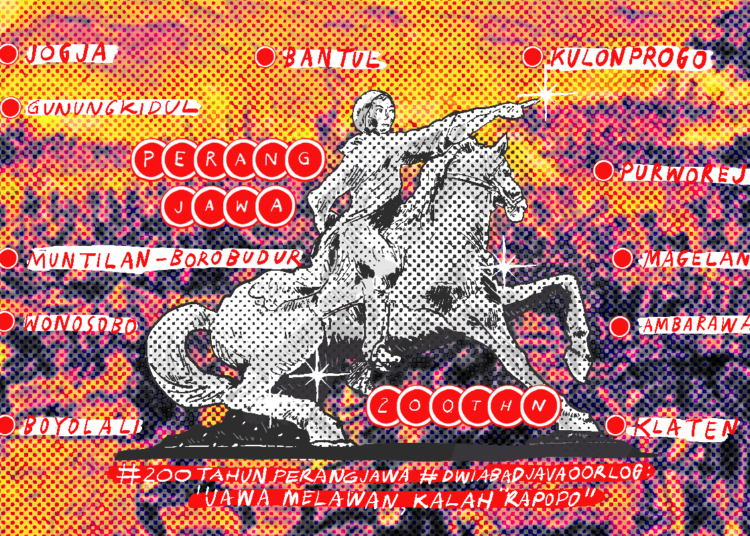

Perjalanan #200TahunPerangJawa diikuti lima kawan dari Radio Buku. Perjalanan yang dimulai pada 18 Agustus 2025 itu bukan perkara nostalgik semata. Melainkan, selama di perjalanan, kami ingin menyusuri bagaimana watak kolonial itu masih bercokol kuat dalam darah dan nadi penggede negara ini.

Dengan nama Kavaleri Selatan, kami sengaja melewati rute Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS). Jalur ini membentang sepanjang 1.600 kilometer dari Banten hingga Banyuwangi. Jalan tersebut masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional pada era Joko Widodo.

Dari Jogja menuju Bagelen, kami melihat betapa megahnya JJLS. Proyek ini dikerjakan dengan tujuan tak kalah mulianya: meningkatkan perekonomian warga dan meningkatkan pariwisata.

Di balik kemegahannya, proyek ambisius itu justru mirip apa yang dikerjakan pemerintah kolonial. JJLS justru terlihat seperti ingin menandingi Jalan Raya Pos atau Jalan Daendels yang dibangun pada 1808-1811.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, punya kepentingan atas rezim militernya di tanah Jawa. Dengan membangun jalan raya yang berada di pantai utara itu, Daendels pengen mobilitas pasukannya lebih mudah.

Selain kepentingan militer, Daendels juga punya tujuan lain. Salah satunya berkaitan dengan sistem tanam paksa. Dengan membangun jalan raya, pengisapan atas Jawa makin mudah.

Sementara itu, JJLS dibangun juga dengan semangat yang sama seperti Jalan Raya Pos itu. Pemerintah berdalih ingin meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui JJLS, pikir pemerintah, persebaran logistik bakal bisa lebih mudah, pembangunan meningkat, dan mendulang ketertarikan investor asing untuk masuk.

Pembangunan ala Daendels

Jalan Raya Pos adalah siasat ekonomi politik, Daendels mencengkeram Jawa sekuat-kuatnya. Dengan menguasai wilayah pantai utara Jawa, monopoli perdagangan bisa dia kendalikan sepenuhnya.

Itu dua abad lalu. Sekarang, pola yang sama tampak terlihat dari JJLS.

Setidaknya butuh waktu sekitar 30 menit untuk menempuh perjalanan dari Goa Selarong, markas besar pertama Perang Jawa, menuju JJLS dengan rute di timur Jembatan Pandansimo. Menurut Google Maps, antara Selarong dengan jalan itu berjarak sekitar 21 kilometer.

Setibanya di JJLS, Kavaleri Selatan tak bisa melanjutkan perjalanan. Jembatan Pandansimo yang menjadi jembatan terakhir membentangi Sungai Progo di muara tampak terlihat megah dari kejauhan. Jembatan dengan gunungan wayang merah raksasa yang menjadi pola jembatan ini ternyata belum bisa dilalui. Akhirnya, kami pun putar arah untuk bisa sampai di JJLS seberang barat Kali Progo.

Lantas, seperti apa pola yang sama antara Jalan Daendels dengan JJLS?

Jadi begini, secara logika sederhana, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang membikin Jalan Daendels di sepanjang pesisir pantai utara Jawa itu adalah representasi negara. Karena negara butuh infrastruktur, perlu meminta bantuan rakyatnya.

Permintaan bantuan negara ke rakyat bisa macam-macam. Bisa melalui urun tenaga, bisa juga melalui urun biaya dalam bentuk pajak. Di bawah pimpinan Gubernur Daendels, Jalan Raya Pos memakai dua skema itu.

Sementara, JJLS juga demikian. Jalan tersebut dibangun dengan menggunakan pajak rakyat. Sebab, sejauh ini, APBN tertinggi negara ini masih berasal dari penerimaan pajak.

Itu satu.

Lalu, persamaan lainnya adalah pada letak metode pembangunan jalan. Sama seperti Daendels, JJLS juga dibangun dengan menggusur tanah milik warga setempat.

Konflik berdarah perebutan lahan pun tak terhindarkan. Dalam tiga bulan terakhir ini saja misalnya, perkara ganti rugi akibat pembelian lahan yang dijadikan JJLS ternyata belum selesai. Bahkan pada akhir Juli 2025 lalu, setidaknya masih ada 400 kepala keluarga belum memperoleh ganti rugi pembangunan JJLS.

Gila. Memangnya ini negara mau mengkoloni tanah rakyatnya sendiri? Ngawur betul itu.

Tiba di bandara baru

Hampir pukul 5 sore, rombongan Kavaleri Selatan tiba di terowongan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Kami memasuki terowongan itu dari arah timur.

Ini adalah pengalaman pertama saya, mungkin juga beberapa kombatan lainnya yang tergabung dalam Kavaleri Selatan ini, masuk ke dalam terowongan sepanjang 1,4 kilometer itu. Sinar matahari sore itu pun langsung lindap ditelan mulut terowongan.

Ketika melewati underpass terpanjang se-Indonesia tersebut, saya teringat cerita pembangunan Bandara YIA. Bandara yang diresmikan pada Agustus 2020 itu dibangun di atas penggusuran lahan para petani di Kulon Progo.

Tak tanggung-tanggung, lahan seluas 587 hektar dibeli secara paksa. Mulai dari lahan subur untuk pertanian hingga rumah warga pun kena buldoser demi bandara.

Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda, Daendels termasuk, juga menerapkan pola serupa. Selain menarik pajak, mereka juga menindas para petani dengan menerapkan kebijakan sistem tanam paksa.

“Pada tahun 1830 dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa. Untuk pertama kalinya, pihak Belanda mengeksploitasi dan menguasai seluruh pulau ini,” tulis M.C. Ricklefs, sejarawan Australia, dalam bukunya bertajuk Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2007: hlm. 259)

Menggebuk petani

Selama di dalam terowongan YIA, selain masalah udara yang pengap, pikiran saya masih terbayang perjuangan warga ketika mempertahankan rumah dan penghidupannya.

Dalam beberapa dekade terakhir, Kulon Progo tampaknya menjadi salah satu kabupaten yang berlangganan aktif dengan persoalan agraria. Selain bandara YIA itu, para petani di Kulon Progo sudah lebih dulu terancam tambang pasir besi.

Lebih dari 15 tahun silam, para petani lahan pasir pesisir Kulon Progo menolak rencana perusahaan tambang pasir besi di lahan garapan mereka. Selama itu pula, para petani di pesisir Panjatan, Wates, dan Galur diselimuti gelisah.

Lalu, tepat saat azan Magrib berkumandang, rombongan Kavaleri Selatan tiba di alun-alun Bagelen, nama karesidenan sebelum Perang Jawa berakhir dan kini berganti menjadi Purworejo. Di Bagelen ini, para petani juga kena gebuk habis-habisan oleh Daendels pesek dan aparatus militernya.

Masih ingat kasus Wadas? Ya, para petani di desa itu juga dipaksa untuk merelakan ruang hidupnya oleh negara. Para warga di desa Wadas itu kukuh menolak rencana penambangan batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.

Dari beberapa kasus agraria tadi, tampaknya negara tidak pernah belajar dari masa lalu. Negara kerap melakukan kekerasan terhadap warganya. Dan, inilah yang membikin Perang Jawa meletus.

Menanti Perang Jawa lagi

Dalam perjalanan #200TahunPerangJawa, salah satu yang mengusik Kavaleri Selatan adalah perkara pajak yang mencekik.

Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda selama penaklukan Inggris atas Yogyakarta (1812-1816), menerapkan pajak tanah yang makin merugikan para petani.

Saya kutipkan Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Jawa Lama di Jawa, 1785-1855 Jilid II (2025) yang dalam #TourDeJavaOorlog ini kami bawa dua edisi: awal dan edisi mutakhir. Pada halaman 545 karya Peter Carey itu tersebutkan pemungutan pajak tanah dilakukan secara adil berdasarkan nilai hasil dari tiap tanah.

Raffles berharap, kata Carey, dengan adanya pajak tanah, para petani bisa meningkatkan produksinya. Sayangnya, kebijakan Raffles itu justru membikin kehidupan para petani makin runyam.

Bayangkan saja, pada masa dekade awal abad ke-19, para petani yang tinggal di perdesaan melakukan transaksi dengan cara barter. Ada berbagai hasil panen yang bisa dijadikan alat tukar tradisional ini. Namun, Raffles emoh. Dia ingin supaya para petani membayar pajak dengan kontan alias uang tunai.

Mau gak mau, para petani kudu menjual hasil panennya terlebih dulu. Bahkan, ketika tidak ada yang bisa dijual, untuk bisa membayar pajak tanah, para petani akan meminjam uang kepada para lintah darat.

Ketika Jawa dikembalikan Inggris ke Belanda pada 1816, pajak lalu lintas ini tetap diberlakukan oleh Belanda. Bahkan, pada periode 1816 sampai 1824, pendapatan pemerintah kolonial mencapai tiga kali lipat dari pajak.

Pajak yang mencekik

Pola macam ini juga yang terjadi sekarang. Pemerintah pusat yang memangkas transferan ke daerah-daerah, berimplikasi besar terhadap naiknya persentase pajak.

Kabupaten Pati sudah memberikan contoh bagaimana letupan itu muncul gara-gara perkara pajak. Masyarakat pun juga kian tidak percaya terhadap pemerintah.

Jatuhnya Keraton Yogyakarta pada Juni 1812 memang menjadi titik awal berbagai kerusuhan di berbagai desa di Jawa tengah-selatan akibat pajak. Dari sinilah kemudian bara perlawanan Pangeran Diponegoro berkobar.

Melewati JJLS yang menembus terowongan YIA hingga mengarah ke Karesidenan Bagelen itu, Kavaleri Selatan melihat berbagai penindasan terhadap wong-wong cilik masih terjadi.

Sudah 200 tahun berlalu, wajah “Daendels pesek” dan uniform yang dikenakan Luitenant-generaal Baron De Kock yang membasmi bara perlawanan Diponegoro masih tetap eksis. Bahkan, kian memuakkan.

Yang belum tampak di ufuk adalah munculnya sang ratu adil atau erutjokro yang menyatukan manusia-manusia muak ini menjadi satu suara dan satu barisan panjang.

Penulis: Sunardi

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA 200 Tahun Perang Jawa: Menyusuri yang Tersisa di Selarong, Bagelen, dan Wates dan catatan menarik lainnya di rubrik ESAI.