Mereka bilang, “Beauty is pain.” Cantik itu sakit. Klise memang, tapi saya terlalu setuju.

Pengalaman dengan cantik yang menyakitkan sudah terjadi di usia sangat muda. Saya ingat sekali bagaimana sewaktu kecil saya punya rambut bondol alias cepak sejak belajar di Kelompok Bermain hingga kira-kira kelas 3 SD. Gara-gara gaya rambut itu, terkadang saya harus memakai bando yang sebenarnya sama sekali tidak nyaman di kepala karena cenderung bikin sakit kepala. Tujuannya, biar cantik dan lebih “cewek”.

Masuk pubertas dan rambut-rambut halus mulai tumbuh, pengalaman rasa sakit yang baru datang. Kali ini setelah saya dibantu sepupu mecabut bulu ketiak dengan pinset—bisa diduga kan, saya besar di era kecantikan yang berbeda dari eranya Eva Arnaz. Sakitnya … jangan ditanya. Kulit ketiak sampai perih dan merah, sementara metode waxing masih belum populer saat itu.

Lain hari, karena terganggu dengan bulu kaki, saya nekat mencukur sendiri. Ini lebih horor, kulit kaki sampai berdarah karena asal cukur.

Di kemudian hari saya jadi pikir-pikir, kok saya mau ya sejak kecil diatur-atur buat jadi cantik? Padahal cantiknya nggak enak gitu, bikin sakit. Soal cabut bulu ketiak malah lebih absurd, karena saya nggak pernah pakai baju lengan pendek, dan itu saya lakukan atas inisiatif sendiri.

Belum lagi pertanyaan itu terjawab, sudah muncul standar cantik baru yang kemudian jadi sangat populer: mendandani alis. Makin kelihatan tebal alisnya, makin cantik. Gara-gara ini sampai muncul anekdot, cewek kalau diajak jalan, yang lama nunggu dia kelar gambar alis dulu. Dan gara-gara ini pula, tiba-tiba alis Sinchan (yang kalau dilihat, ya sebenarnya lucu dan nggak artsy) dianggap lebih ciamik ketimbang alis tipis.

Para perempuan yang “tidak punya alis” (ini cuma istilah untuk alis tipis ya) lalu mulai belajar menggambar alis. Jadi setiap sebelum ke luar rumah, bahkan saat ingin nyamper tukang sayur di depan rumah sekalipun, alisnya harus sudah ready. Slogannya: pantang pergi sebelum alis jadi.

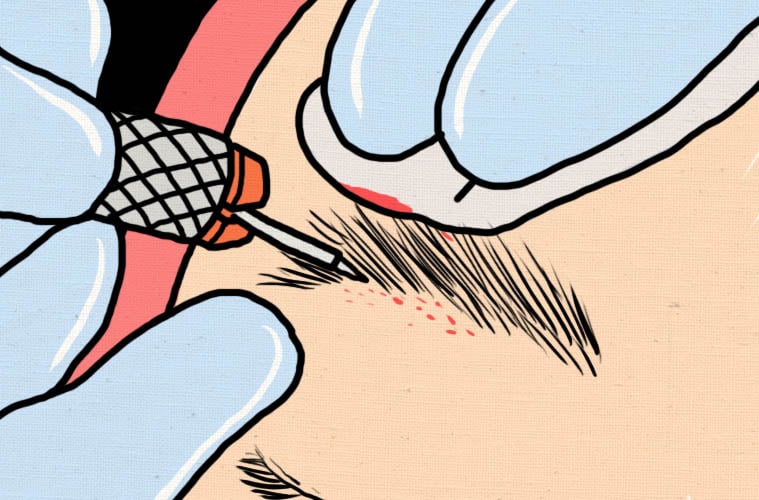

Tapi, karena menggambar alis setiap pergi lumayan bikin repot ada cara lain yang lebih praktis untuk menjaga alis tetap cetar badai. Namanya sulam alis.

Jika dahulu para perempuan banyak yang menggambar alisnya dengan melakukan tato alis bahkan juga tato eyeliner, sekarang sulam alis digambarkan sebagai sesuatu yang jauh lebih mewah dan, katanya, tidak menyakitkan. Tapi, kata seorang teman yang pernah ikut (((workshop))) sulam alis, cara ini benar-benar terasa sakit.

Kata si teman, kasarannya, langkah sulam alis itu begini. Mula-mula mereka akan mengolesi alismu dengan balsem anestesi. Kemudian kulit di bagian alismu akan diiris (hiy!) atau disayat tipis-tipis (hiyyy!) untuk kemudian dimasukkan tinta. Untuk orang yang memiliki kulit cenderung sensitif dan berminyak, katanya sulam alis akan terasa lebih sakit.

Membayangkannya saja saya sudah tidak tahan. Saya sempat ditawari sulam alis gratis sama sepupu yang buka usaha sulam alis, tapi saya tolak dengan halus. Tahu sih, sulam alis itu nggak murah dan jarang-jarang kan ada yang mau ngasih gratis, tapi … cukup deh menyakiti diri sendiri demi kecantikan. Kecantikan dalam standar orang lain pula.

Serius, saya merasa sedih campur marah ketika ada teman yang cerita tentang bagaimana rasa perih yang ia alami ketika sulam alis. Perasaan yang sama juga terjadi ketika beberapa kawan lain diejek karena hasil sulam alisnya tidak bagus sama sekali. Duh, padahal dia sulam alis kan supaya tampil cantik, bukan diejek.

Sulam alis adalah contoh bagus bahwa cantik itu, selain bikin sakit, juga mahal. Waktu mencoba totok tinggi semasa SMP, saya masih ingat bahwa biayanya tidak murah.

Menjajal totok tinggi ini berawal dari ketidakpedean saya yang merasa pendek, sementara standar cantik adalah tinggi dan kurus. Maka, saya cobalah terapi totok tinggi selama berapa bulan. Hasilnya? Nol. Rugi malah. Selain biaya yang habis tidak sedikit, badan saya juga harus dipegang-pegang orang yang nggak saya kenal, si terapisnya itu.

Dan contoh totok tinggi ini menambahkan poin baru bahwa selain bikin sakit dan mahal, menjadi cantik juga butuh kerja keras.

Itu terjadi ketika SMA, saat saya berusaha mati-matian demi kurus. Suatu kali saya mencoba detoks jus wortel, yakni selama tiga hari hanya minum jus wortel, yang hasilnya, saya hampir pingsan di sekolah. Usaha lainnya berupa mengharamkan makan malam, yang saya lakukan sejak SMP hingga SMA, demi tubuh kurus. Saya membiarkan diri kelaparan hingga tertidur setiap malam. Sakit maag pun sudah biasa.

Perempuan-perempuan lain sudah pasti punya cerita-cerita serupa yang bisa jadi jauh lebih menyakitkan. Suntik silikon, operasi plastik, sulam bibir … membayangkan alat yang dipakai dalam metode-metode itu saja sudah bikin ngeri. Atau tidak usah jauh-jauh, siapa sih yang nggak pernah menangis ketika di-facial? Pertanyaannya, untuk apa kita melakukan semua itu? Demi siapa?