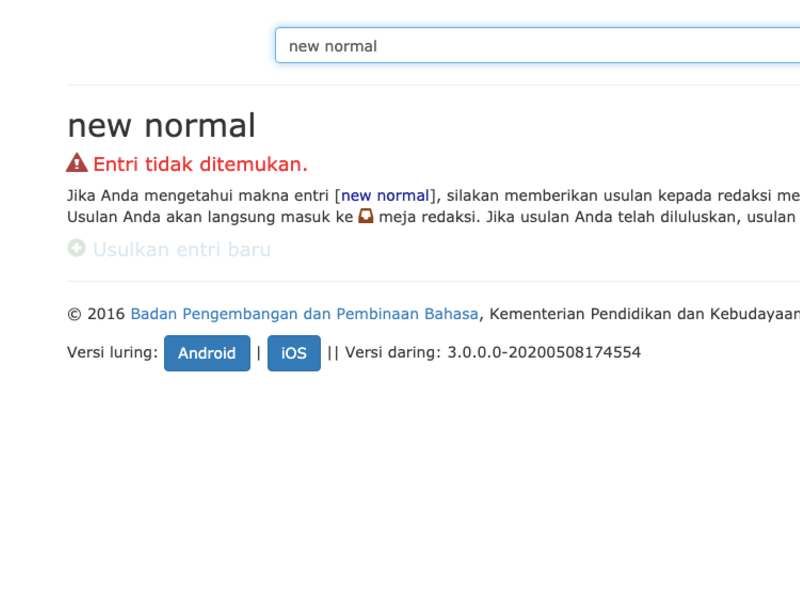

Saya baru baca kabar kalau pemerintah akhirnya mengakui bahwa mereka salah dalam menggunakan istilah “new normal” selama masa pandemi Covid-19. Katanya istilah new normal mesti diganti menjadi adaptasi kebiasaan baru. Alasannya sih, istilah new normal yang sering digaungkan pemerintah belum cukup dipahami masyarakat.

Gaes, kalian pada cengok nggak sih? Kalau saya… banget. Rasanya pengin bilang langsung ke pemerintah, “Oh, baru nyadar?!”

Diksi new normal mulai dipropagandakan pemerintah sejak Mei lalu dalam narasi utama “berdamai dengan Corona”. Dan sebelumnya, pemerintah sendiri telah menargetkan agar “kurva Corona harus turun pada bulan Mei apa pun caranya”, disertai dengan “kurva Juni dan Juli di posisi sedang dan ringan”.

Alih-alih turun, faktanya justru sebaliknya. Beberapa waktu setelah penerapan new normal, Juni kemarin justru mencetak rekor kasus baru harian sampai nembus seribu kasus, dan itu bertahan selama berhari-hari.

Lalu Juli ini, muncul rekor baru lagi, pertama kalinya ada 2.657 kasus harian. Melihat data-data itu, saya jadi bertanya sendiri. Apa sih new normal yang dimaksud pemerintah harus dicapai “apa pun caranya” Mei lalu?

Semula saya mengira, ketika pemerintah mengetahui jumlah kasus belum turun pada Mei lalu, mereka akan ekstraserius menangani corona. Misalnya dengan memperketat PSBB, memperbanyak tracking kasus, menaikkan insentif untuk tenaga kesehatan, dan memperluas cakupan masyarakat yang menerima bansos.

Soalnya data udah bicara. PSBB, dalam studi oleh Media Wahyudi Askar dkk., terbukti efektif membatasi pergerakan masyarakat dan menekan penyebaran virus. Menurut beberapa skenario dalam studi itu, angka penyebaran kasus bisa ditekan cukup signifikan sampai titik terendah selama PSBB diperketat dan terus dioptimalkan (terutama untuk daerah yang kasusnya tinggi). Sebaliknya, skenario PSBB yang diperlonggar merupakan skenario terburuk karena diprediksi bikin lonjakan kasus yang tajam.

Namun, pemerintah lebih memilih menggemakan new normal. Termasuk dengan bikin lomba video yang oleh Kemendagri dibikin berhadiah ratusan miliar.

Padahal banyak pihak sudah mengkritik dan mengingatkan langkah pemerintah agar jangan terburu-buru menerapkan new normal jika kondisinya tidak memungkinkan. Pemerintah sendiri menyampaikan, penerapan new normal harus dengan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, menurut Ahmad Arif, dalam komunikasi massa, publik biasanya hanya menangkap kesan pertama yang menyenangkan, lalu mengabaikan anjuran berikutnya yang memberatkan. Apa yang dikatakan Ahmad Arif ada benarnya. Bahwa kesan pertama yang ditangkap masyarakat dalam narasi new normal cenderung fokus ke kehidupan yang telah berjalan normal kembali.

Menurut I Nyoman Sutarsa dkk., narasi new normal dapat membangun rasa aman yang semu. Oleh karena adanya anggapan bahwa pandemi telah terkendali. I Nyoman Sutarsa dkk. pun mengingatkan pemerintah untuk menyertakan stategi komunikasi risiko yang lebih efektif bagi masyarakat lokal jika ingin terus memberlakukan new normal.

Dari situ, semestinya pemerintah belajar untuk memperbaiki manajemen komunikasi publik dalam situasi wabah agar tepat dan komprehensif. Alih-alih menimbulkan kesan “menyalahkan” masyarakat dengan komentar semacam, “Masyarakat cuma fokus pada kata ‘normal’-nya saja.”

Di sisi lain, yang lebih penting bukanlah soal istilah new normal itu salah atau nggak, atau mana istilah yang lebih tepat. Pemerintah nyatanya sudah salah sejak awal dalam menerapkan kebijakan new normal secara terburu-buru.

Pada 16 April lalu, WHO memunculkan istilah new normal dalam protokol panduannya bagi negara yang ingin melonggarkan kebijakan penanganan Covid-19. Dalam panduan itu, sebelum negara melonggarkan kebijakan, ada enam kriteria yang harus dipenuhi.

Saya nggak perlu paparin semua kriteria itu. Atau menganalisisnya secara ndakik-ndakik apakah semua kriteria itu sudah dipenuhi pemerintah atau belum. Kita bisa lihat hanya dari kriteria pertamanya, yaitu: penularan Covid-19 telah terkontrol.

Untuk mengetahui terpenuhi/tidaknya kriteria pertama itu, kita cukup mengajukan pertanyaan retoris semacam, “Sudahkah penularan corona terkontrol sebelum pemerintah mulai menggemborkan new normal pada Mei lalu?”

Kalau pertanyaan retoris tadi belum cukup, mau tidak mau saya perlu menyampaikan repetisi atas jawaban pertanyaan tadi. Bahwa alih-alih mengetatkan kebijakan penanganan wabah saat kurva Mei (sampai Juni-Juli) gagal turun, pemerintah malah nyaring menarasikan new normal.

Terlepas dari semua paparan tadi, saya sadar betapa dilematisnya pemerintah dalam memilih lebih mengutamakan mana, antara kesehatan atau ekomoni. Dan saya merasa salut dan bangga atas sikap pemerintah yang rela mengakui kesalahan pemakaian diksi new normal. Ini seriuuus….

Siapa tahu kan, dari pengakuan salah itu menjadi titik awal bagi pemerintah untuk mengakui sejak awal mereka sudah salah. Misalnya, pengakuan kesalahan karena kurang antisipatifnya langkah pemerintah, yang malah meremehkan Covid-19 sejak awal dengan berbagai kelakar pejabat.

Atau misalnya lagi. Pengakuan kesalahan soal bermasalahnya pelaksanaan program Kartu Prakerja saat pandemi ini. Berdasarkan temuan KPK, metode pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Atau pengakuan kesalahan lainnya.

Saya membayangkan, kalau saja semua kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi, mungkin saja sekarang ini kita sedang menikmati keadaan “new normal” yang sejati: penyebaran virus bisa ditekan dan terkendali, sekaligus denyut ekonomi yang menggeliat.

BACA JUGA Rakyat Protes New Normal, Pemerintah Berlalu dan tulisan Emerald Magma Audha lainnya.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.