Mindfulness parenting adalah cara menjadi orang tua dengan sadar, hadir, dan utuh.

Syahdan, dulu ada seorang anak lelaki yang sudah SMA. Suatu kali, bapaknya menjemput naik Honda Supra Fit di depan rumah temannya. Pasalnya, si anak ini pulang terlalu larut, melebihi suara azan Maghrib.

Saat itu, bapaknya menganggap si anak sudah hilang dari peradaban. Waktu itu belum ada WhatsApp dan fitur live location. Jadi, kalau si anak pulang lebih dari pukul 5 sore, bapaknya menganggap si anak jadi korban penculikan atau terjerumus dalam jurang pergaulan bebas. Padahal, si anak hanya sedang berada di satu-satunya rumah yang punya Playstation di kampung.

Dan, si anak di sana adalah saya.

Saat itu, saya nggak punya bahasa untuk menolak. Mau bilang, “Pak, aku bisa pulang sendiri,” kok rasanya kurang ajar. Dengan berbekal malu, saya naik ke jok belakang motor sambil nunduk.

Saya berharap angin cukup kencang untuk menampar rasa gengsi saya di depan teman-teman. Kelak, yang saya anggap gengsi ini ternyata menjadi trauma masa kecil. Saat itu, bapak saya tidak tahu soal mindfulness parenting. Sebuah pemikiran yang melegakan hati saya.

Tidak pernah didengar

Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki, saya tidak pernah merasa istimewa. Bahkan saya sering menjadi yang paling tidak didengar.

Dua kakak saya adalah perempuan, dan saya sering dianggap masih kecil, belum tahu apa-apa, belum layak dilibatkan. Termasuk soal jurusan kuliah.

Saya tidak memilih sendiri. Ayah saya yang memilihkan berdasarkan catatan akademik 2 kakak saya yang katanya sukses di jurusan itu. Kalau jurusan itu cocok untuk kakak-kakak saya, ya pasti cocok juga untuk saya, katanya. Rasanya udah kayak MBG aja, dipukul rata walaupun memaksakan.

Anak bukan template

Sekarang saya sadar, anak bukan template. Anak bukan dokumen yang tinggal di-copy dari generasi sebelumnya. Anak itu manusia, lengkap dengan perasaan, logika, dan keinginan yang mungkin berbeda bahkan dari yang paling mirip secara DNA sekalipun.

Dulu saya pikir pengalaman semacam itu wajar. Saya pikir semua anak cowok itu dijemput orang tuanya. Semua anak bungsu nggak usah ikut milih. Sangat tidak mindfulness parenting.

Tapi setelah menikah, dan mulai memikirkan seperti apa saya ingin menjadi orang tua nanti, saya baru sadar. Yang saya alami itu bukan cuma pengalaman, tapi juga luka.

Lukanya tidak berdarah, tapi hidup diam-diam di dalam kepala. Dan yang paling menakutkan, luka semacam ini bisa diwariskan tanpa sadar.

Mindfulness parenting mengajari saya

Sebelum benar-benar menjadi seorang bapak, walaupun saat ini sudah jadi bapak dari 5 anak kucing, saya rasa tidak ada salahnya belajar tentang pola asuh. Salah satu yang membuat saya tertarik adalah konsep pola asuh sadar atau mindfulness parenting.

Bukan karena ikut seminar parenting, bukan juga karena nonton konten ibu-ibu bijak di TikTok. Tapi karena tahu, saya tidak ingin hubungan saya dengan anak saya kelak sama seperti hubungan saya dengan ayah saya dulu. Saya tidak ingin anak saya takut berbicara. Tidak ingin dia merasa tidak punya kendali atas hidupnya sendiri.

Mindfulness parenting bukan sekadar istilah kerennya psikolog urban. Setelah mempelajarinya walaupun belum terlalu jauh, saya tahu istilah tersebut adalah cara menjadi orang tua dengan sadar, hadir, dan utuh.

Artinya, mendengarkan anak dengan sepenuh perhatian, tanpa scroll Instagram di tangan satunya. Artinya, menahan reaksi spontan seperti marah atau menyalahkan dan memilih untuk bertanya terlebih dulu: apa yang anak saya rasakan? Dan apa yang saya sendiri rasakan?

Orang tua harus lebih terbuka

Orang tua seharusnya lebih terbuka. Tapi, terkadang, mereka tidak sadar tentang pentingnya memberi anak ruang untuk merasa aman. Ingat, anak belajar dari yang dia lihat dan dengar. Dan kalau yang mereka lihat adalah wajah orang tua yang selalu meledak, menyela, dan menuntut tanpa jeda, bagaimana mungkin mereka tumbuh jadi manusia yang tenang?

Saya mulai membaca banyak soal mindfulness parenting, dari berbagai sumber, bahkan dari cerita orang sampai refleksi dalam diri sendiri. Lalu mukjizat seperti datang pada saya.

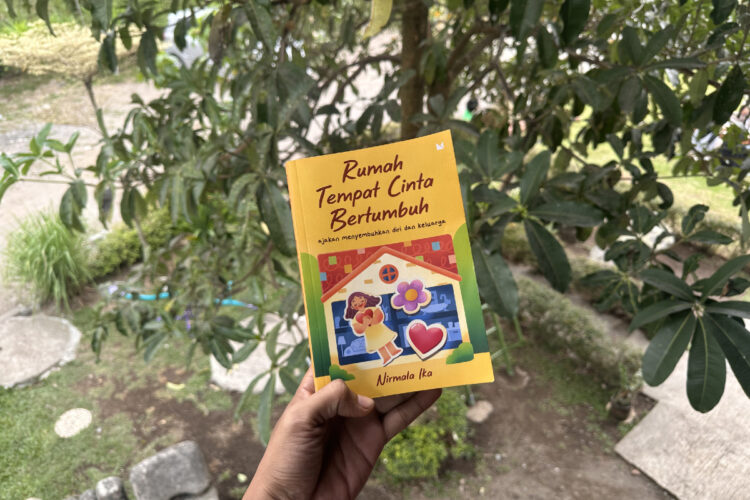

Buku Mojok, tempat saya bekerja saat ini, menerbitkan buku berjudul “Rumah Tempat Cinta Bertumbuh”. Adalah Nirmala Ika, psikolog klinis dewasa lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang menulis.

Tentu saja saya punya privilege untuk membaca draft buku mindfulness parenting sebelum terbit. Setelah membaca sekilas, saya langsung kesengsem dengan karya Nirmala Ika tersebut.

Mencintai buku tentang mindfulness parenting

Buku tentang mindfulness parenting yang terbit di akhir Juli ditulis dengan cara tidak menggurui. Tidak juga menawarkan metode sakti 7 hari menjadi orang tua sempurna.

Justru sebaliknya, Nirmala Ika mengajak kita pulang ke dalam diri sendiri untuk menengok masa kecil. Ika juga mengajak kita menyadari luka-luka yang kita pikir sudah hilang, padahal masih hidup di cara kita mencintai hari ini.

Ada satu kalimat yang menurut saya penting untuk diingat sampai nanti suatu saat saya benar-benar menjadi orang tua. Kalimatnya berbunyi:

“Pengasuhan yang baik tidak terjadi karena orang tua sempurna dan menguasai tips-tips pengasuhan, tetapi karena orang tua dan anak saling bersinergi dan melengkapi.”

Kalimat itu pelan, tapi tepat sasaran. Karena dalam banyak keluarga, relasi orang tua dan anak masih seperti atasan dan bawahan. Padahal, pengasuhan yang sehat tidak dibangun dari dominasi, tapi dari kesadaran dan koneksi.

Cinta saja tidak cukup

Buku “Rumah Tempat Cinta Bertumbuh” juga mengingatkan bahwa cinta saja tidak cukup. Apalagi kalau kesadaran emosional tidak menyertai.

Orang tua bisa sangat mencintai anaknya, tapi tetap bisa menyakiti karena luka yang dia bawa belum sembuh. Dan luka itu, karena tidak selesai, akan hidup dalam bentuk baru. Misalnya seperti larangan yang berlebihan, ekspektasi yang tak realistis yang saya alami di bawah bayang-bayang 2 kakak perempuan saya, atau dalam cara mengatur hidup anak, bukan menemani mereka bertumbuh.

Semakin ke sini saya semakin sadar. Apa yang pernah saya terima dulu, tidak harus diturunkan ke anak saya kelak. Saya ingin, suatu hari nanti, jika anak saya pulang agak malam, saya bisa menunggunya di rumah, bukan dengan amarah, tapi dengan keyakinan bahwa dia tahu jalan pulang.

Bahwa rumah kami cukup aman untuk dituju. Dan saya cukup sadar untuk tidak mengatur semua hidupnya, tapi mendampingi prosesnya menjadi manusia utuh.

Ingin menjadi orang tua yang “hadir” untuk anak

Saya tahu, saya tidak akan menjadi orang tua yang sempurna. Tapi, saya ingin menjadi orang tua yang hadir, sadar, dan tidak otomatis melanjutkan cara-cara lama hanya karena “dulu juga begitu dan saya baik-baik saja.”

Jujur saja, saya tidak benar-benar baik-baik saja. Dan saya tidak ingin anak saya menjalani hidup sambil diam-diam menyimpan luka yang tidak tahu harus ditaruh di mana.

Mindfulness parenting mungkin bukan solusi cepat. Tapi ia adalah ajakan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai mengenal diri sendiri. Karena kadang, yang perlu kita rawat bukan cuma anak kita, tapi juga diri kita sendiri, si anak kecil yang dulu tidak pernah benar-benar didengarkan.

Dan semoga, saat saya mulai hadir secara utuh, anak-anak saya kelak tidak perlu mengobati bahkan mendapatkan luka yang saya rasakan. Karena cinta seorang anak tidak harus dimulai dengan memperbaiki apa yang rusak. Tapi tumbuh dari tanah yang sudah lebih sehat, lebih sadar, lebih manusiawi. Anjaaaassssss~

Penulis: Mohammad Sadam Husaen

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Parenting dan Penyesalan Orang Tua yang Terlambat karena Anak Tumbuh Secepat Kilat

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.