Strategi pembangunan ekonomi sosialis/komunis sangat sederhana: setiap bangsa harus bisa mandiri. Mencukupi kebutuhan sendiri dengan memproduksi sendiri tanpa harus impor. Jika produksinya berlebihan (surplus), baru dijual ke bangsa lain alias ekspor.

Jadi, awal ajaran ekonomi Komunisme itu: cukup memproduksi sendiri. Lebih kurang seperti konsep kibbutz dalam tradisi Yahudi atau permaculture di Australia tahun ’70-an. Termasuk juga konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan) yang digadang-gadang oleh Bank Dunia.

Konsep Nasakom dan Marhaenisme Presiden Sukarno juga bernapaskan keinginan mandiri. Petani harus punya alat sendiri, memproduksi di lahan sendiri, dan memberikan dia asupan pangan untuk hidup secukupnya. Prinsipnya: hidup hemat! Tidak berlebihan alias konsumtif.

Namun, tema hidup cermat dan hemat bukan dominasi kaum sosialis/komunis saja. Belanda dan negara-negara Skandinavia yang beraliran Kristen Calvinis juga menganut paham yang sama. Pun termasuk Kristen aliran Quakerisme di Amerika. Pendeta Buddha, beberapa ordo imam Katolik seperti Serikat Sabda Alla dan Fransiskan juga menganut kaul kemiskinan yang cukup ekstrem.

Saat Presiden Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dengan warisan krisis ekonomi parah dari era Sukarno, ia hanya berpikir pragmatis: stabilitas politik untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dan suka tidak suka, ia berhasil membuktikan itu dalam jangka waktu tertentu.

Siapa arsitek ekonominya? Sudah banyak artikel menuliskannya, mereka adalah “Mafia Berkeley” asuhan Prof. Widjojo Nitisastro yang sangat terpengaruh dengan konsep pembangunan Prof. Walt Whitman Rostow, Rostow’s Five Stages of Economic Growth Model. Lima tahap model perkembangan ekonomi itu kira-kira sederhananya begini:

1. traditional society (ekonomi perdesaan yang paling dasar)

2. pre-conditions for take-off (ekonomi perdesaan dengan mekanisasi pertanian)

3. Take-off (industrialisasi/manufaktur)

4. Drive to maturity (service/finance)

5. Age of mass consumption (tingginya daya beli masyarakat)

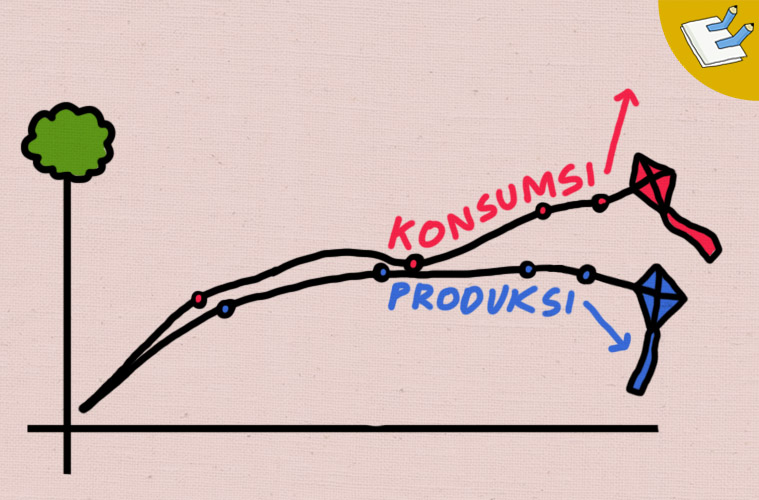

Singkat cerita, inilah salah satu dasar cetak biru ekonomi kontemporer kita yang mengantarkan bangsa ini menjadi masyarakat hiperkonsumtif, hedonis, atau apa pun namanya. Tujuannya, untuk mencapai age of mass consumption (era konsumsi massal)! Dan itu konstitusional!

Dengan demikian, kalau sudah hampir dua bulan ini orang ribut soal turunnya daya beli, yang nyata-nyata sudah terjadi dari dua tahun lalu, kita jangan pura-pura bengong dan masa bodoh.

Harusnya kritis, jangan menganggap ini “politis” karena nasib hidup kita ada di situ.

Waktu 7 Eleven tutup, alasannya karena orang beralih belanja ke Indomaret/Alfamart yang “lebih murah”.

Saat Indomaret/Alfamart mulai buka suara soal penurunan laba mereka, alasan baru yang dipakai: masyarakat beralih “belanja online”. Bahkan argumen fantastis keluar keluar dari mulut Kepala Bappenas: 50 juta orang Indonesia sudah terbiasa belanja online. Artinya, seperlima dari populasi Indonesia. Kepala Bappenas luar biasa!

Sementara itu, yang punya lapak online mulai bersuara: turun omzet. Barang nggak ada. Impor borongan sudah tiga bulan red-light. Bea impor makin nggak keru-keruan. Kalaupun ada barang, harga jual kemahalan. Siapa yang mau beli? Lesu! Lesu! Begitulah celotehan yang kita dengar sekarang. Artinya daya beli turun, mau dengan data statistik ataupun tidak. Ini fakta.

Lalu minggu ini muncul argumen lebih yahud. Hedonisme yang jadi sasaran tembak!

Apa salahnya hedonisme? Hedonisme mendorong impor barang, dan terkena bea masuk disertai berbagai macam pajak (akhirnya masuk kas negara). Dari importir ke distributor kena PPN (masuk kas negara juga). Dari distributor ke pengecer ada PPN-nya (masuk kas negara lagi). Dari pengecer ke pembeli juga kena PPN (masuk kas negara untuk kesekian kalinya).

Dari mata rantai di atas, ada jasa bongkar muat di pelabuhan (lapangan pekerjaan + jasa preman), jasa angkut dari pelabuhan ke gudang (juga lapangan pekerjaan + jasa preman), dari gudang ke toko juga perlu jasa angkut (itu juga lapangan pekerjaan + jasa preman), dari toko ke pembeli (lapangan pekerjaan + bayar tempat + jasa preman lagi).

Dari contoh di atas, jelas sekali bahwa “barang impor” untuk memenuhi kebutuhan monster baru bernama “hedonisme” itu memberikan pemasukan buat negara dan menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat agar sejahtera.

Hedonisme ini pahlawan!

Kalau rontok alur pasokan (supply chain) hedonisme di atas, rontok juga ekonomi kita.

Ingat, industri kita tidak tumbuh, bahkan minus. Pabrik-pabrik direlokasi ke Vietnam dan Kamboja disertai capital flight yang signifikan karena birokrasi dan regulasi di Indonesia semakin pelik.

Sektor yang benar-benar tumbuh di Indonesia hanya sektor konsumsi. Inilah sektor yang kalian sebut “miracle of Indonesia”. Berkatnya, biar krisis, tetap jalan negara ini (berkah dari populasi yang 250 juta orang lebih). Nah, kalau sektor ini dihantam dengan berbagai regulasi dan birokrasi yang aneh-aneh, maka siap-siap say goodbye ke hedonisme!

Untuk yang anti-hedonisme, saran saya: lahan masih ada, tanam ubi. Mari makan ubi rebus dikasih gula pasir dan tiwul dengan ikan asin! Ups, gula sama garam kan masih impor?! Bahkan beberapa pengrajin ikan asin sementara berhenti karena garam tidak ada di pasaran!

Sumber: Andrea Peresthu