MOJOK.CO – Kasus perkosaan yang terjadi si sebuah universitas mulai menyita atensi publik soal pelecehan seksual. Menyedihkannya, victim blaming itu masih saja terjadi.

Malam hari dari Bandung—kota perantauan saya bertahun-tahun lalu—travel yang saya tumpangi melaju ke kota kelahiran. Selain saya yang duduk di baris kedua bersama kakak perempuan saya, seluruh penumpangnya adalah laki-laki, rata-rata tampaknya berusia 30 tahun ke atas.

Saya tertidur di tengah perjalanan, sementara kakak saya di sebelah kiri sudah tidur duluan. Segalanya terasa normal sampai saya merasa ada yang hangat di paha saya—seperti ada tangan yang diletakkan di sana. Refleks, saya membuka mata. Ada gerakan mendadak dari laki-laki di sebelah saya, tapi ia tampak memejamkan matanya. Rasanya mendebarkan—takut sekaligus marah. Apakah bapak-bapak ini yang baru saja meremas paha saya?

Saya mencoba tidur lagi. Tapi, rasa hangat itu datang lagi, kali ini disertai dengan suara nafas mendekat ke arah pipi saya. Kalau mau tau rasanya, biar saya jelaskan: seperti ada seseorang yang akan mencium pipimu.

Saya bangun dan duduk tegak. Pria di sebelah saya bergerak mendadak (lagi) seperti terkejut, tapi langsung berlagak tertidur. Saya tak perlu penjelasan: saya yakin betul dia baru saja melakukannya pada saya.

Apakah saya marah? Apakah saya menampar pria kurang ajar itu?

I wish I did. Sayangnya, saya terlalu takut. Akan jadi seperti apa kalau saya berteriak, sementara travel diisi oleh banyak sekali laki-laki? Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mepet-mepet ke arah kakak saya yang tertidur di sebelah kiri. Sepanjang sisa perjalanan, saya memutuskan untuk tidak tidur dan terus-terusan mengecek laki-laki di sebelah dengan ketakutan.

Nyatanya, dari 5.000 wanita, 1.250 orang di antaranya pernah terlibat dalam kasus kejahatan seksual, baik pelecehan maupun kekerasan. Lebih sederhananya: satu dari empat wanita mengalami kejadian tersebut, sementara hanya 10 persen saja yang berani bersuara. Sisanya? Kebanyakan memilih diam karena mereka justru merasa takut tak dipercaya dan disalah-salahkan. Sampai di sini, kamu mungkin ingat kisah Via Vallen dan Gita Savitri.

Kasus perkosaan selalu menjadi sorotan tajam masyarakat karena melahirkan banyak pandangan dan gagasan. Buktinya, belakangan ini, publik dikejutkan dengan berita perkosaan mahasiswi oleh temannya sendiri pada masa berlangsungnya KKN (Kuliah Kerja Nyata) di UGM. Kalau membaca kisahnya saja belum mampu membuatmu marah, ada kalimat-kalimat yang harus diterima oleh korban dan ditulis dalam berita tersebut yang cukup menyekat tenggorokan:

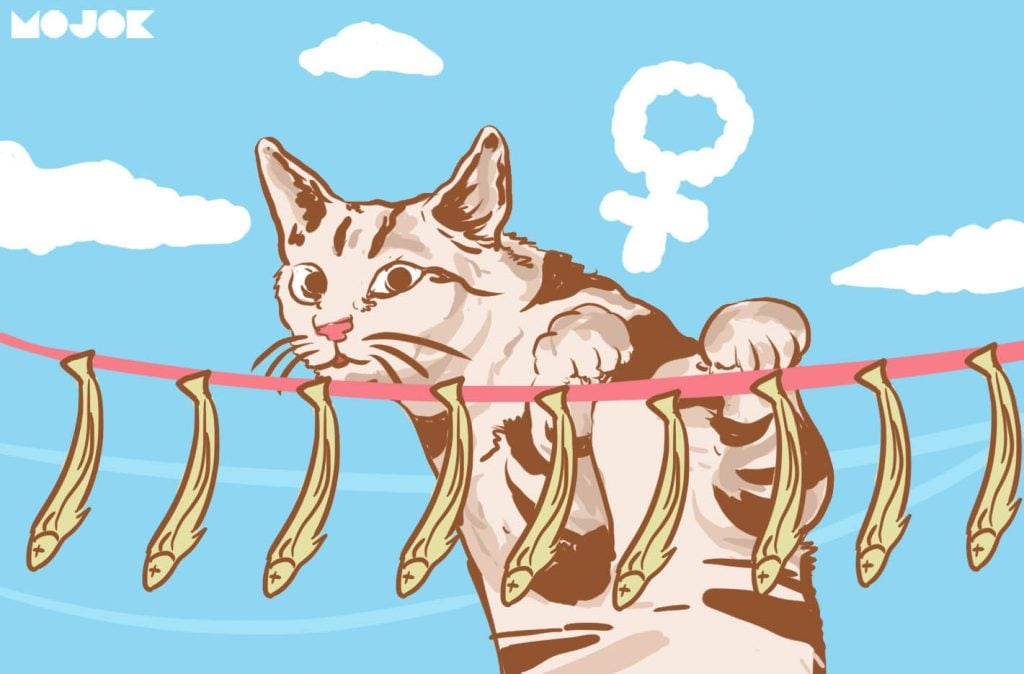

“Ibarat kucing kalau diberi gereh (ikan asin dalam bahasa jawa), pasti kan setidak-tidaknya akan dicium-cium atau dimakan.”

Pernyataan di atas adalah analogi populer tiap kali sebuah kasus perkosaan atau pelecehan seksual lain terjadi. Pada kasus di mana perempuan menjadi korban, ia kerap dianggap sebagai ‘ikan asin’, sementara laki-laki pelakunya menjadi ‘kucing’.

O, jangan lupakan pula analogi yang lain: perempuan, kalau pakaiannya terbuka dan tidak semestinya, pantas pula diibaratkan sebagai permen yang dibuka bungkusnya. Akibatnya? Ya wajar-wajar saja kalau akhirnya dirubungi lalat dan semut.

Kucing, lalat, maupun semut—seluruhnya adalah binatang yang tidak lebih memiliki otak daripada manusia. Saya heran—heran sekali—apakah sebegitu bangganya laki-laki disebut sama dengan kucing yang bakal dengan nafsunya menghabiskan ikan asin manapun yang disodorkan ke mukanya? Lantas, apa memang perempuan pantas-pantas saja disamakan dengan ikan asin dan permen—keduanya adalah benda mati—yang tidak bisa berontak maupun bersuara, atau setidaknya merasakan takut dan trauma mendalam?

Coba beri tahu saya: apa, sih, makna analogi di atas selain berarti pemakluman? Apakah wajar-wajar saja seorang laki-laki meremas dada perempuan di pinggir jalan hanya dengan alasan “Soalnya dadanya besar” padahal dia punya otak untuk berpikir? Alih-alih menyalahkan ukuran dada, kenapa si laki-laki tidak mengatur pandangannya sendiri? Bukankah tidak seimbang kalau apa-apa harus perempuan yang disalahkan?

Giliran pacaran aja bilangnya “Perempuan selalu benar,” eh giliran melakukan pelecehan seksual kok jadi “Perempuan yang salah!”?

Cih. Sial benar kami-kami ini—perempuan korban-korban kejahatan seksual—yang malah ditimpakan kesalahan akibat minimnya kemampuan berpikir pelaku.

Mas, Mbak, Bapak, Ibu, tolong diingat: kejahatan seksual, baik pelecehan maupun kekerasan, tetap saja merupakan kejahatan seksual. Aktivitas itu dilakukan di luar keinginan korban, yang bahkan sebenarnya tidak melulu seorang perempuan. FYI aja, ada juga korban kekerasan seksual yang merupakan laki-laki ataupun transgender. Malah, kasus ini juga bisa terjadi dalam sebuah hubungan yang sah dan resmi, atau lebih sering kita kenal dengan nama ‘pernikahan’.

Hubungan antarmanusia memang merepotkan. Kalimat yang barusan adalah lirik lagu JKT48 yang judulnya Apakah Kau Melihat Mentari Senja?. Kenapa saya menulis informasi ini? Nggak papa, sih, soalnya saya suka JKT48 aja. Hehe. Tapi intinya, saya ingin menggarisbawahi pernyataan tersebut: hubungan antarmanusia memang merepotkan. Jelas, hubungan ini tidak sesederhana analogi kucing dan ikan asin, atau malah permen tanpa bungkus yang dirubungi lalat dan semut.

Kalau segitu susahnya mengontrol diri sendiri, ha mbok lakukan akomodasi seperlunya. Berbicaralah jujur pada pasangan atau—kalau perlu—konsultasikan pada psikolog seksual. Mungkin terdengar memalukan, tapi apa faedahnya menutup-nutupi kalau cuma mau pakai pembelaan yang nggak mashoook itu?