Di Eropa, hak cipta musik begitu dihargai. Saking dihargainya, semua job dari konser gemerlap ribuan penonton sampai job paling amatir di kampus pun ditagih royalti. Per lagu. Oleh karenanya, Anda harus menyetor semua daftar lagu yang dibawakan. Kecuali kalau Anda membawakan lagu sendiri atau kalau job-nya gratisan–tapi nanti bukan “job” dong namanya, melainkan kerja bakti.

Sementara itu, kalau pihak penyewa lalai bayar tagihan royalti, datanglah surat panggilan sidang pengadilan. Akibatnya, tidak ada lowongan job reguler, karena jatuhnya akan jadi kemahalan. Musik gathering perusahaan atau pernikahan pun biasanya hanya akan menampilkan musik klasik yang sudah public domain sehingga bebas royalti. Kecuali perusahaan besar dan pasangan tajir yang sanggup membayar artis asli. Kalau sudah begitu, jangan harap tamu bisa request lagu idola, apalagi penuh waktu seperti organ tunggal.

Imbas lainnya dari itu semua: “guru besar” kita semua–Profesor YouTube–tidak bisa diakses!

Pernah suatu ketika ada teman orang Indonesia di Jerman yang mengunduh serian jadul Friends, selang beberapa hari kemudian ia didatangi surat tagihan bayar royalti sebesar ratusan Euro. Tentu saja itu semua bikin sesak setengah mati.

Lalu, apa jadinya kami semua, para pemusik kelas tongkol ini, tanpa Prof. YouTube?

Ngomong-ngomong soal YouTube, dua tahun lalu saya sudah mendengarkan si “anak ajaib” Joey Alexander via–ya darimana lagi selain–YouTube. Namun, karena otak kecil saya kurang bisa mencerna alunan jazz dengan sempurna tanpa merasa kembung, saya pun hanya mendengarkan lagu Blackbird (The Beatles) yang dibawakannya.

Dan, tentu saja, saya lalu terbengong-bengong, meski bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir.

Menurut pemahaman musikalitas saya dan beberapa rekan musisi lain, Joey Alexander bermain dengan minimalis, rapi, groove-nya enak buangeeddhh, bass-nya mencengangkan, sentuhan blues-nya kena, rasa dinamikanya pun makjleb. Dan seterusnya… Dan seterusnya…

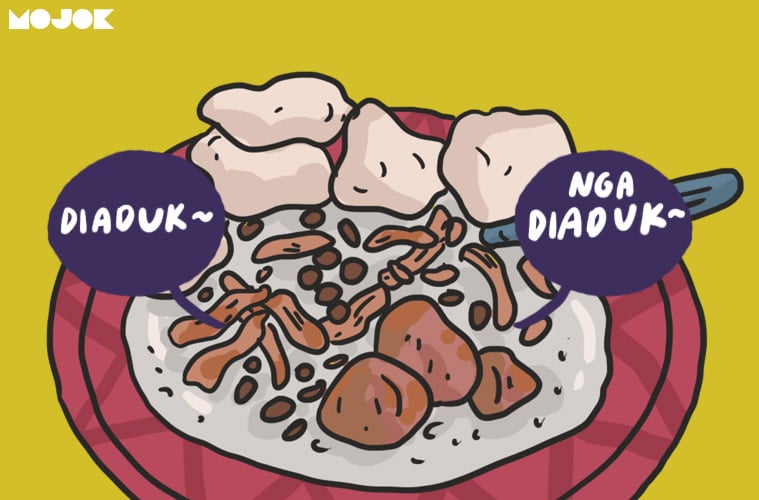

Pasca melihat “anak ajaib” tersebut, kami, para pemusik lainnya ini, kemudian merasakan sesuatu yang campur aduk antara ngiler dan minder. Kami merasa seperti butiran debu semata sambil bertanya-tanya: apakah ada artinya yang kami lakukan selama ini?

Perasaan takjub karena Joey Alexander masih membekas di dalam diri saya ketika pada suatu hari, saya menghabiskan waktu di teras belakang rumah sambil mencecap ngopi tubruk dan mendengarkan kicauan burung-burung gereja. Di antara suara-suara burung mungil itu, ada juga burung kenari, kutilang, perkutut, dan juga ayam bekisar yang parade nyanyiannya seolah tengah dilombakan. Apakah kemudian suara burung gereja sia-sia belaka?

Ada mobil Mercy yang super empuk dan mampu berlari kencang. Ada pula mobil Carry yang meski butut tapi juga banyak jasanya. Jadi angkot di desa, misalnya, untuk mengangkut mulai dari orang sampai sayuran, kambing atau domba, hingga duren dan buah-buahan lainnya. Bayangkan bagaimana ruwetnya kalau yang menjadi angkot adalah Mercy. Tentu tak akan berguna banyak bagi khalayak.

Kalau Anda pernah naik gunung, Anda pasti pernah merasakan bahagia tak terkira ketika sudah sampai jalan raya dan menemukan tumpangan gratis. Sebobrok apapun mobilnya, perasaan lega itu pasti akan muncul. Lagi-lagi, coba bayangkan bagaimana kalau Anda keukeuh hanya meunggu tumpangan Mercy? Saya pribadi, sih, kalau ujug-ujug nemu Mercy putih terang ketika tengah mengarungi savana di Gunung Bromo, pasti akan langsung lari terbirit-birit.

Setelah berlagak menjadi filsuf dadakan di sore hari tadi itu, saya kemudian menyadari: di dunia yang fana ini, semuanya memiliki peran masing-masing. Ada pemusik yang ditakdirkan jadi Mercy, ada yang jadi Carry, Kijang, Karimun, juga Fuso, misalnya. Atau mungkin Mercy yang lebih merakyat: Mercy 3 pintu, 30 kursi.

Anda sendiri ingin menjadi yang mana?

BACA JUGA Kenapa Dedi Mulyadi Sampai Kalah dari Ridwan Kamil pada Pilgub Jabar? dan tulisan Fransisca Agustin lainnya.