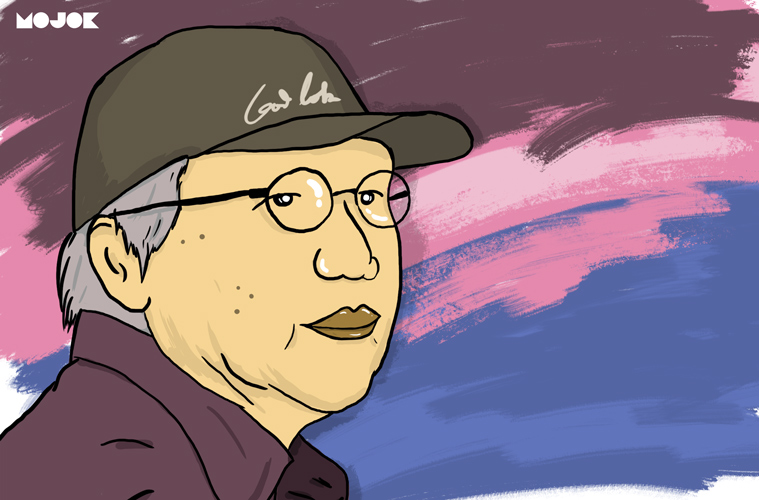

MOJOK.CO – Seniman serbabisa Danarto meninggal dunia kemarin, 10 April 2018.

Dalam Temu Sastra ‘82 di Taman Ismail Marzuki, Mas Danarto menulis sebuah makalah yang saya suka. Ketika itu saya masih bekerja sebagai wartawan lepas di majalah Panji Masyarakat. Penggalan kalimat yang saya kutip dari makalahnya di laporan saya kurang lebih begini: “Hidup adalah ketika kita berada antara bangun dan tidur. Antara kenyang dan lapar. Antara mandi dan tak mandi. Separuh badan kita kering, separuhnya basah. Hidup adalah ketika kita….”

Tidak lama setelah buku Orang Jawa Naik Haji karangannya kondang, bersama teman-teman mahasiswa saya berniat mengundang beliau untuk sebuah diskusi. Saya menemuinya di pelataran kampus Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (sekarang IKJ) di Cikini. Wajahnya teduh dengan kumis tebal, selalu tersenyum. Ia memegang buku kumpulan cerpennya yang baru terbit, Adam Ma’rifat, yang memenangkan hadiah sastra Dewan Kesenian Jakarta 1982. Ia menyodorkan buku itu ke saya.

“Buat saya, Mas?”

“Silakan, kalau tertarik.”

“Minta tanda tangannya dong, Mas.”

Barang tentu saya gembira sambil bergetar menerima buku yang dibubuhi tanda tangannya itu. Usai salat Asar, kami duduk di beranda masjid di kampus tersebut. Dengan rasa senang yang masih membuncah, saya coba membuka-buka buku pemberian tersebut. Kalau masa kini, kumpulan cerpen itu mungkin bisa diklaim Denny JA sebagai “puisi prosa visual” (halah) karena sebagian cerpennya ditulis dalam layout seperti puisi dan narasinya yang betul-betul tidak umum bagi sebuah cerpen. Sebuah cerpennya, kalau tak salah berjudul “Tanah”, sejak kata pertama sampai kata terakhir dalam beberapa halaman, hanya berisi, “tanah, tanah, tanah, tanah, tanah, tanah, tanah….”

Lalu ada beberapa gambar ilustrasi abstrak di beberapa halaman yang ia buat sendiri. Selain menulis cerpen dan puisi, Danarto juga melukis. Ia bahkan pendiri Sanggar Bambu Jakarta, sanggarnya para pelukis. Gambar-gambar ilustrasi di buku itu tak mudah dipahami. Bentuk dan komposisinya abstrak.

“Kalau boleh tahu, ini lukisan tentang apa, Mas?”

“Itu suara azan yang saya coba lukis, Dik” katanya sambil mengenakan sepatu.

Suara azan? Duh, untung buku itu terbit jaman Orba. Gimana coba kalau terbitnya kemarin-kemarin ini? Gimana…? Sebagai mahasiswa yang baru belajar filsafat dan tasawuf, saya memberanikan diri bertanya, “Kok bisa memvisualkan suara azan, Mas? Gimana metodenya?”

“Kita ngopi di warung itu, yuk? Tempe dan pisang gorengnya enak. Kamu mahasiswa pasti nggak banyak uang. Saya baru gajian. Ayo, saya traktir.”

Sudah dihadiahi buku terbaik dengan tanda tangan seniman besar, bersedia datang ke diskusi mahasiswa yang cuma bakalan dikasih plakat dan jelas tanpa honor, lalu ditraktir ngopi, berkah Tuhan mana lagi yang kau dustakan?

“Jadi, Dik,” ia akhirnya menjelaskan, “ini pengalaman spiritual ya. Penghayatan dan pengalaman spiritual masing-masing orang jelas beda-beda, ya. Nah, waktu saya di Sanggar Bambu di Jakarta, satu kali saya salat Subuh. Ketika saya takbir dan mulai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba saya merasa kalam ilahi yang saya lafalkan itu bergema ke seluruh jagat raya ini. Gemanya bergelombang dan saya bisa merasakan melihat gelombang-gelombang itu. Bergulung-gulung seperti ombak yang besar, tapi lembut. Seperti gelombang awan yang bergulung-gulung. Gambaran visual itu masih saya ingat. Nah, visualisasi suara azan itu dari sana.”

Apa lagi yang bisa saya lakukan selain takjub dan melongo mendengar cerita Mas Danarto. Saya merasa harus melipat semangat rasionalisme saya ke dalam tempe kemul di tangan saya. Mengunyah dan lalu mendorongnya dengan tenggakan kopi.

Pada diskusi yang kami selenggarakan, Mas Danarto banyak bercerita tentang pengalamannya naik haji yang kemudian dibukukan itu. Hanya saja, sebagian cerita yang ia sampaikan tidak terdapat di dalam buku Orang Jawa Naik Haji.

“Jemaah haji dari Iran, yang laki-laki gagah dan ganteng, yang perempuan, masyaallah, cantik-cantiknya. Itu puncak ciptaan Allah semua.”

Mas Danarto tak lupa bercerita tentang pengalaman-pengalaman spiritualnya, tentu saja. Ketika itulah beliau juga bercerita tentang gagalnya operasi militer Amerika di masa Carter, Operation Eagle Claw, April 1980. Dalam operasi itu, helikopter-helikopter AS diserang badai dan menabrak pesawat tanker Hercules AS yang menewaskan beberapa tentara AS. Mas Danarto percaya, kegagalan rencana serangan militer AS itu karena kekuatan spiritual para mullah Iran lewat doa-doa mereka.

“Bagaimana bisa serangan senjata militer melawan kekuatan dahsyat Tuhan yang disampaikan lewat doa para mullah?”

Sebagai seorang seniman besar, tentu saja Mas Danarto bercerita dengan begitu memukau. Intonasi disertai mimik yang teaterikal dalam balutan yang mistis.

Menjelang pengujung diskusi, Mas Danarto berbisik ke saya: “Dari kumpulan cerpen yang saya berikan kemarin, cerpen mana yang kamu suka?” Saya menyebut “Tanah”. Batin saya, saya suka karena bentuknya unik dan saya tak paham.

Sungguh baik hati Mas Danarto. Seniman besar yang sederhana dan seperti selalu bisa meraba apa yang ada di pikiran dan rasa orang lain. Ia berdiri dan membacakan cerpen “Tanah” itu. “Tanah, tanah, tanah, tanah, tanah….” Ia membaca dalam irama yang kadang ngejaz, kadang nge-blues. Kumpulan kata tanah itu lalu seperti lenyap, menyatu dengan irama suaranya dalam alunan jaz dan blues, tanpa musik, kadang disertai gerak tubuhnya yang ritmis. Usai membaca, ia berkata: “Kita hidup dalam begitu banyak ketika, menuju tanah.”

Sore kemarin berita duka itu masuk bertubi-tubi di pesan WA dan FB saya: Mas Danarto ditabrak motor di sekitar kampus UIN Ciputat, tidak jauh dari tempat kami berdiskusi dulu. Dalam keadaan koma, beliau dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Mas Danarto, seperti sampean bilang, hidup adalah ketika kita bangun dan tidur. Ketika kita lapar dan kenyang. Ketika kita basah dan kering. Hidup adalah sebuah ketika, menuju tanah, tanah, tanah…. Sugeng tindak, Mas. Terima kasih atas semua kebaikan dan pengetahuan. Sampean akan terbang dalam gulungan gelombang takbir tak bertepi, menuju ketika yang abadi.